2025年7月,中国对虚拟货币市场的监管力度持续加码,形成了从国家政策到地方执行的立体化治理框架。自2025年5月以来,中国互联网金融协会等三大协会联合公告、国务院金融稳定发展委员会会议、内蒙古与四川等地的专项整治措施密集出台,标志着国内对虚拟货币挖矿和交易的监管进入新阶段。受监管政策及全球市场波动影响,比特币价格在一个月内暴跌超35%,以太币波幅接近40%,行业进入深度调整期。本文结合政策逻辑、行业冲击及全球监管动态,解析中国监管升级的核心动因与长期影响。

一、监管政策动态:多维治理框架成型

(一)国家层面:从行业规范到顶层设计

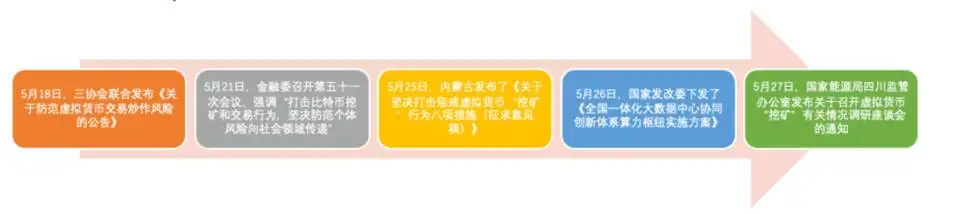

2025年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,重申虚拟货币不具法定货币属性,禁止金融机构参与相关业务,并要求消费者警惕投机风险。这一公告是对2013年《关于防范比特币风险的通知》的延续与强化,针对近年虚拟货币金融化、机构化趋势,进一步切断传统金融体系与虚拟货币的连接通道。

5月21日,国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议首次从国务院层面提出“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”,将虚拟货币监管纳入国家金融安全战略。这一表述突破了以往行业自律的范畴,确立了“风险防控优先”的监管基调,为后续地方执法提供了政策依据。

(二)地方实践:能源大省的挖矿整治

作为“西电东送”重要基地的内蒙古率先行动,5月18日设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台,全面清理关停挖矿项目,并于5月25日发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,通过电价调控、行政处罚等手段强化惩戒力度。内蒙古的治理逻辑与其“十四五”能耗双控目标直接相关——比特币挖矿年耗电量已超过瑞典全国用电量,而内蒙古煤电占比高达80%,挖矿产业与碳中和目标的冲突尤为突出。

四川则聚焦水电资源利用问题,5月27日由国家能源局四川监管办公室组织召开挖矿情况调研座谈会,重点探讨丰水期过剩水电的合规利用路径。尽管水电挖矿碳排放较低,但平水期电力供需矛盾可能影响民生用电,凸显了能源分配的结构性挑战。

(三)战略协同:“东数西算”的替代效应

5月26日,国家发改委发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,正式启动“东数西算”工程。该战略通过在西部布局数据中心集群,引导“挖矿”所需的算力需求向合规的数据中心迁移,既避免能源浪费,又为数字经济发展提供基础设施支撑。这一政策表明,中国并非单纯遏制算力产业,而是通过优化资源配置,将算力从高能耗的虚拟货币挖矿转向实体经济赋能。

二、监管逻辑:三重政策目标的协同

(一)碳中和目标下的能源结构重构

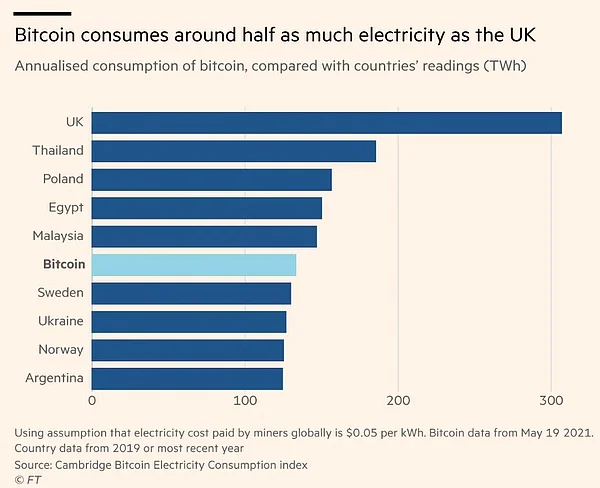

加密货币挖矿的高能耗特性与中国“2030碳达峰、2060碳中和”目标存在根本冲突。剑桥大学数据显示,全球比特币挖矿年耗电量达133.68TWh,超过瑞典2020年用电量,其中70%依赖火电。

内蒙古等能源大省若任由挖矿产业扩张,将直接冲击“西电东送”战略,影响东部发达地区的绿色转型进程。因此,关停火电挖矿项目是实现能源结构低碳化的必要举措。

(二)金融风险防控与市场理性回归

虚拟货币市场的投机泡沫已引发系统性风险隐患。2025年初,动物币炒作导致大量“小白”投资者盲目入场,市场杠杆率飙升。监管层通过打击交易和挖矿,旨在遏制投机资金无序流动,防止个体风险向银行体系、支付系统传导。正如金融委会议强调的,“坚决防范个体风险向社会领域传递”,体现了维护金融稳定的核心诉求。

(三)数字经济战略的资源再分配

“东数西算”工程揭示了监管层对算力资源的战略定位——从“无序挖矿”转向“有序计算”。虚拟货币挖矿虽消耗算力,但未产生实质性社会价值;而数据中心支撑的人工智能、大数据等产业,是数字经济的核心基础设施。通过政策引导,将电力、算力等资源从虚拟经济转向实体经济,符合中国培育新动能的长期规划。

三、行业冲击:价格波动与产业重构

(一)市场价格的剧烈调整

政策信号引发市场恐慌性抛售,比特币价格从5月高位的6万美元暴跌至3.18万美元,以太币、狗狗币等山寨币跌幅超过40%。这一波动暴露了虚拟货币市场的高脆弱性——缺乏真实价值支撑的资产价格,对政策干预高度敏感。值得注意的是,部分机构投资者趁低吸筹,比特币期货未平仓合约在6月出现反弹,显示市场多空分歧加剧。

(二)挖矿产业的全球迁移

头部矿场加速向海外布局,中亚、北美成为主要目的地。比特大陆、嘉楠耘智等企业已在哈萨克斯坦、得克萨斯州设立新矿场,利用当地廉价可再生能源维持运营。小型矿工则面临淘汰压力,内蒙古等地的电价惩罚措施使散户挖矿成本激增300%以上,迫使非专业化玩家退出市场。与此同时,火币、比特小鹿等平台屏蔽大陆IP,标志着中国市场从加密货币产业链中逐步剥离。

四、全球镜鉴:监管分化与趋势收敛

(一)强化监管为主流趋势

美国在稳定币监管领域迈出关键步伐,2025年5月参议院通过《稳定币监管法案》,要求发行商遵循银行级资本充足率与反洗钱标准,旨在将稳定币纳入传统金融监管框架。特朗普政府进一步释放友好信号,提出建立国家比特币储备的设想,试图通过监管创新推动加密货币主流化。这与中国“严监管”路径形成对比,但本质上都是应对加密货币挑战的制度探索。

土耳其、伊朗等新兴市场国家则采取更保守策略。土耳其将加密货币交易所纳入反洗钱监管,要求汇报大额交易;伊朗禁止交易国外开采的加密货币,以遏制资本外逃。这些措施反映了发展中国家对金融主权的担忧。

(二)合规化竞争的新赛道

印度等少数国家选择鼓励政策,印度央行明确加密货币交易合法,吸引全球投资者设立交易所。这种“监管洼地”策略虽可能短期刺激产业发展,但也面临资本管制失效、洗钱风险升高等挑战。全球监管呈现“分化-收敛”特征——发达国家侧重规则制定,新兴市场聚焦风险防控,但共同目标是将加密货币纳入可控范围。

总结:监管新常态下的行业转型

中国此轮监管升级并非偶然,而是碳中和战略、金融安全诉求与数字经济转型共同作用的结果。对行业而言,“野蛮生长”时代终结,合规化、绿色化成为必由之路。从全球看,监管竞争与制度创新将持续塑造加密货币生态,而中国通过“打击+替代”的组合拳,正在为算力经济的未来重新立法。对于投资者,需深刻认识虚拟货币的高风险属性,在监管框架明确前保持谨慎态度。行业的长期价值,或将更多体现在技术创新与实体经济的深度融合之中。