引言

2021年下半年,中国人民银行的一系列政策部署,不仅是对当时经济金融形势的即时回应,更悄然勾勒出此后数年中国金融市场的发展轮廓。其中,货币政策的稳健施策、对虚拟货币炒作的坚决遏制,以及数字人民币、绿色金融等领域的前瞻布局,至今仍深刻影响着行业走向。站在2025年的时间节点回望,这些政策的逻辑与影响值得细细拆解——它们既是应对短期挑战的务实之举,更是着眼长远发展的战略谋划。

一、货币政策:稳健基调下的结构性支持与跨周期设计

(一)政策基调与核心框架

2021年的央行货币政策,始终围绕“稳字当头”展开。所谓“稳健”,并非简单的“中性”,而是强调灵活精准与合理适度,试图通过跨周期政策设计,在短期经济增长与长期金融稳定之间找到平衡点。其核心在于:保持流动性合理充裕,引导贷款规模平稳增长,让货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配,同时稳住宏观杠杆率。具体操作中,央行综合运用多种货币政策工具,一边深化利率市场化改革,推动实际贷款利率稳中有降,一边完善人民币汇率形成机制,确保汇率在合理均衡水平上基本稳定。

(二)专家解读的前瞻性分析

当时业内专家的解读已显现出对后续趋势的敏锐预判。中信证券明明团队就指出,下半年MLF到期规模不小,货币政策需要通过灵活的工具运用来维持流动性充裕,尤其要强化对中小企业和困难行业的结构性支持。这一判断与央行后续通过降准等操作释放流动性的逻辑不谋而合,凸显了政策对经济结构性矛盾的持续关注。兴业银行鲁政委关于“四季度可能降准以应对经济下行压力”的预测,也在2021年底的政策调整中得到验证,反映出政策制定者对经济周期变化的精准把握。而平安证券钟正生提出的“允许人民币汇率释放弹性,国内货币政策坚持以我为主”,更像是为后续中国在全球央行政策转向浪潮中保持独立性埋下的“伏笔”。

(三)长期影响与历史意义

从2025年回望,2021年的货币政策为中国经济在复杂国际环境中“行稳致远”奠定了重要基础。跨周期设计的理念,让政策不再局限于短期流动性管理,而是更注重通过结构性工具引导资金流向实体经济的薄弱环节——这一思路在随后几年不断深化,比如针对中小企业的专项再贷款、支持科技创新的金融工具等,都可视为2021年政策逻辑的延续与拓展。同时,汇率形成机制改革的推进,增强了人民币汇率调节内外平衡的“自动稳定器”作用。在2022-2024年全球主要货币剧烈波动的背景下,人民币虽有起伏,但总体保持在合理区间,这与2021年打下的政策基础密不可分。

二、虚拟货币监管:高压态势下的风险防范与监管逻辑

(一)监管要求与风险定性

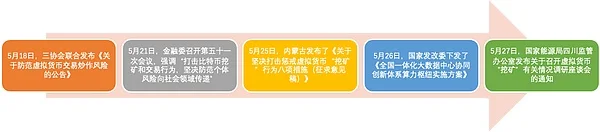

2021年,央行对虚拟货币交易炒作的监管态度异常明确——高压态势,绝不松懈。究其根本,核心在于防范金融与社会风险。央行副行长范一飞当时就直言,比特币及各类所谓“稳定币”,早已偏离了“去中心化”的初衷,这些工具不仅沦为投机炒作的温床,更暗藏威胁金融安全和社会稳定的隐患,甚至可能成为洗钱、非法集资等非法经济活动的“灰色通道”。尤其值得注意的是,全球性“稳定币”的潜在风险被提升至“冲击国际货币体系和支付清算体系”的高度,这一判断直指虚拟货币去中心化特性与传统金融监管体系之间的根本矛盾。

(二)监管行动的持续性影响

2021年的监管“组合拳”——包括约谈银行及支付机构、严禁金融机构参与虚拟货币相关业务等——迅速给国内虚拟货币交易热潮“降温”。从长远看,这些措施有效筑起了一道“防火墙”,隔绝了虚拟货币价格剧烈波动对国内金融市场的冲击。2022-2023年,国际虚拟货币市场经历了LUNA币崩盘、FTX交易所破产等“黑天鹅”事件,引发连锁反应,而中国市场因早期建立的严格监管壁垒,受波及程度相对有限。这一事实印证了2021年高压监管政策在维护国内金融稳定方面的关键价值。

(三)监管逻辑的延续与拓展

2021年的虚拟货币监管,并非一时的“应急之举”,而是确立了中国对这一领域的基本监管框架。此后几年,监管持续加码,从打击跨境交易到强化反洗钱监测,形成了全链条防控体系。政策进一步明确:虚拟货币不具有法定货币地位,任何单位和个人不得使用其进行计价结算。这一逻辑与全球主要国家的监管路径形成鲜明对比——它既体现了中国在金融风险防范中的审慎态度,客观上也为数字人民币的研发与推广清除了潜在的竞争障碍。

三、深化重点领域金融改革:数字人民币与人民币国际化

(一)数字人民币研发试点的稳步推进

2021年提出的“稳妥推进数字人民币研发试点”,在随后几年里从“试验田”走向了“大规模商用”。截至2025年,数字人民币已在全国范围内实现广泛覆盖,从日常零售支付到政务服务,再到跨境结算场景,其应用生态日渐成熟。试点过程中积累的技术经验、用户行为数据,为数字人民币的全功能落地和国际化应用铺平了道路。2021年政策的前瞻性在于,将数字货币研发上升为国家金融科技战略的核心,通过先行先试探索符合中国国情的发展路径——这与西方一些国家对加密货币的被动监管形成了鲜明对比。

(二)人民币国际化的长期布局

2021年提出的“持续稳慎推进人民币国际化”“发展离岸人民币市场”等政策,在后续几年与“一带一路”倡议深度融合。通过扩大跨境贸易投资高水平开放试点、推进外债登记管理改革等举措,人民币在国际支付、储备货币中的份额稳步提升。2025年,人民币在国际货币基金组织特别提款权(SDR)中的权重进一步提高,这一变化背后,是国际社会对人民币国际化进程的认可。2021年的政策设计,体现了中国在全球货币体系变革中的主动布局,为应对美元霸权带来的挑战提供了战略支撑。

四、绿色金融:碳减排支持工具与气候风险管理

(一)政策工具的落地与成效

2021年推出的碳减排支持工具,通过向金融机构提供低成本资金,引导其向清洁能源、节能降碳等领域发放优惠利率贷款。这一工具在随后几年不断“扩容升级”,截至2025年,已累计支持碳减排项目超10万个,带动减少碳排放数十亿吨。与此同时,碳排放信息披露制度和绿色金融评价体系的建立,为中国实现“双碳”目标提供了制度保障。这些政策的长期价值在于,将金融手段与气候治理深度结合,探索出一条市场化驱动绿色转型的有效路径。

(二)气候风险管理的前瞻性

2021年提出的“加强气候风险管理”“开展气候风险压力测试”等要求,推动金融机构提前布局应对气候变化的风险防控体系。2023-2024年,全球极端气候事件频发,对金融体系稳定性构成考验,而中国金融机构凭借早期建立的风险监测框架,有效抵御了气候相关金融风险。这一实践表明,2021年的政策不仅着眼于短期碳减排目标,更致力于构建长期气候适应性金融体系,体现了政策制定的战略远见。

总结

2021年央行的各项政策,是在中国经济转型升级、全球金融格局深刻变革的背景下作出的主动布局。货币政策的跨周期设计、虚拟货币监管的底线思维、数字人民币的前瞻研发以及绿色金融的创新探索,共同体现了政策制定者对“金融安全”与“创新发展”平衡的深刻理解。从2025年的视角看,这些政策不仅有效应对了当时的风险挑战,更为后续金融改革与创新奠定了坚实基础。

展望未来,加密货币市场的监管大概率将沿着“风险可控、创新有序”的路径深化。随着全球加密货币监管框架逐步成型,中国有望在坚持自身监管逻辑的同时,加强国际合作,推动建立更公平合理的全球数字金融治理体系。数字人民币的持续推广与国际化,将进一步提升中国在全球支付体系中的话语权。而绿色金融与科技创新的深度融合,也将为中国经济高质量发展注入更强动力。总体而言,2021年的央行政策,堪称中国金融现代化进程中的重要里程碑,其影响将持续塑造未来数年的金融市场格局。