2021年的夏天,中国加密货币市场经历了一场剧烈的政策风暴。三协会联合公告与国务院金融稳定发展委员会的重磅表态,从虚拟货币属性界定、机构业务限制到消费者风险警示,一系列措施让整个加密行业为之震动。如今站在2025年的时间节点回望,这些政策的影响早已超越短期市场波动,深刻重塑了行业生态。本文将复盘政策核心内容,追踪四年间的监管演进轨迹,剖析其对当前市场的持续影响,为加密行业进阶者提供一份兼具历史纵深与现实参考的分析。

一、2021年三协会公告:划定行业红线

虚拟货币的本质定性:商品而非货币

公告开篇即明确:虚拟货币是特定虚拟商品,不是法定货币,不得作为货币在市场流通。这一界定并非凭空而来,而是延续了2013年五部委《关于防范比特币风险的通知》的核心精神。简单说,个人持有虚拟货币不违法,但想把它当钱花——用于日常商品交换——则行不通。这一定性为后续监管措施奠定了法理基础,也给市场参与者划出了清晰的行为边界。

机构业务的全面切割

政策剑指金融机构、支付机构及互联网平台:禁止提供虚拟货币定价清算服务,不得将其纳入信托、基金等投资标的,甚至连网络经营场所、营销宣传等配套服务也被全面叫停。这套组合拳的核心逻辑很明确:切断虚拟货币与传统金融体系的连接通道,防止加密市场的高风险向社会领域传导。

给投资者的清醒剂:风险提示直击痛点

公告毫不讳言虚拟货币的三大风险:缺乏真实价值支撑、价格易被操纵、司法保护存在不确定性。这些提示并非空泛警告——当时市场上杠杆炒作、项目跑路等乱象频发,政策及时给狂热的市场浇了一盆冷水,提醒投资者“买者自负”,风险需自行承担。

行业自律的强化约束

政策还要求相关会员单位加强内部管理,违规者将面临行业惩戒。这种“监管+自律”的双轨模式,旨在通过行业内部约束力确保政策落地,形成监管闭环。

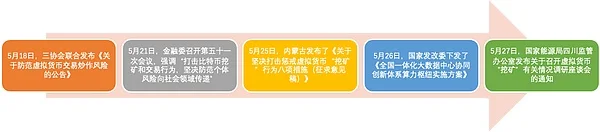

二、国务院金融委会议:升级监管的深层逻辑

2021年刘鹤总理主持的国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议,进一步释放“强监管”信号:明确提出打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。这一表态背后有其特殊时代背景——当时正值全球加密市场狂热期,美国华尔街巨头纷纷下场,国内机构也暗流涌动。金融机构和上市公司的资金大多来自普通民众,而数字货币缺乏有效监管、价格波动剧烈,一旦国内机构大规模涉足,无异于将普通民众的资金暴露在缺乏监管的高波动市场中,个体风险极易演变为系统性社会风险。因此,政策重点瞄准平台企业、金融机构等“关键节点”,通过限制其参与来筑牢金融稳定防线。

三、四年演进:政策落地后的市场变局

监管加码与司法实践的细化

2021年9月,被业内称为“九二四通知”的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》由十部门联合发布,直接将虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动,连境外交易所向境内居民提供服务也被明令禁止。与此同时,公安部等部门对涉虚拟货币犯罪的打击力度持续升级,洗钱、诈骗、非法集资等行为成为重点整治对象。

司法实践也在同步演进。尽管个人持有虚拟货币合法,但涉及虚拟货币的犯罪行为已明确受刑法约束。2024年上海徐汇区法院审理的一起盗币案中,被告人因窃取价值数百万元的虚拟货币被以盗窃罪定罪;广东佛山一起诈骗案也明确将虚拟货币纳入诈骗罪的犯罪对象。这意味着,法律既承认虚拟货币的财产属性,也对相关违法犯罪行为保持高压态势,投资者需警惕法律风险边界。

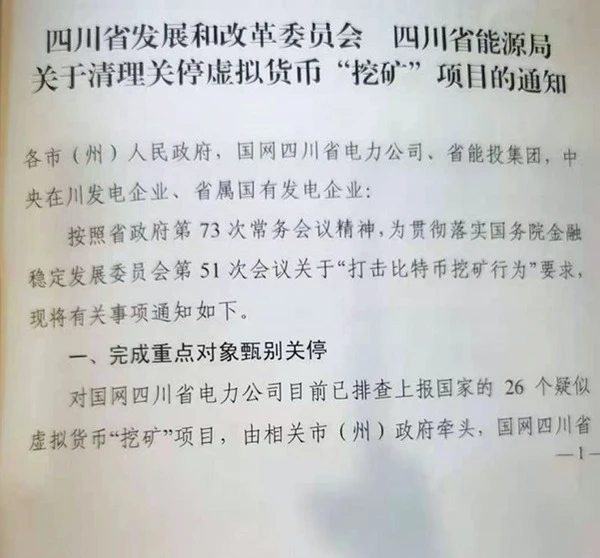

挖矿禁令:算力迁移与产业转型

2021年下半年,虚拟货币“挖矿”被列为淘汰类产业,各地纷纷切断挖矿企业电力供应、叫停新增项目。这一政策直接导致国内庞大的算力规模加速向海外迁移。从环保视角看,挖矿的高能耗特性(当时比特币挖矿年耗电量相当于中等国家水平)与中国“双碳”目标明显相悖,政策实施有效遏制了能源浪费。

行业层面则呈现“阵痛与转型并存”的局面:算力外流确实让中国暂时退出了加密货币产业链的某个环节,但也意外加速了行业“去泡沫化”,倒逼国内企业转向区块链技术的合规应用——比如供应链金融、数字身份等领域,推动行业从“炒币”向“技术落地”回归。

政策微调与创新探索:从“堵”到“疏”的信号

近年来,监管层的态度开始显现微妙变化。2024年上海市税务局一份关于数字货币税收征管的解读文件,悄然释放出监管层对加密领域的适应性调整信号——在风险可控前提下,通过税收等工具探索对行业的规范化管理。

更值得关注的是数字人民币(DCEP)的推广进程。作为国家主导的法定数字货币,数字人民币被视为应对私人加密货币挑战、掌握主权数字货币主导权的关键布局。其推广不仅提升了支付效率,更在防范洗钱、维护金融稳定方面展现出独特优势,为数字经济时代的金融基础设施建设提供了“中国方案”。

四、DEFI风险警示:创新外衣下的“老问题”

2021年政策就已点出一个核心风险:部分项目打着DEFI旗号行ICO之实,用“去中心化”当遮羞布。这些项目往往先通过稳定币挖矿吸引用户入场,后期再通过流动性挖矿(LP)机制让后入者承担亏损,最终将风险归咎于“个人投资决策”。

不可否认DEFI本身的技术创新性,市场上也确实存在优质项目,但普通投资者往往缺乏穿透式分析能力,难以辨别项目本质——是真创新还是资金盘?参与时若不深入研究技术原理、经济模型和合规性,稍有不慎就可能成为“接盘侠”。即便到2025年,DEFI领域的风险依然不容忽视。

五、当下启示:在合规与风险中寻找平衡

个人行为的法律边界需清晰认知

个人持有、私下交易虚拟货币本身并不违法,但银行等金融机构出于合规要求,可能对相关交易采取限制措施——比如非柜面业务受限、账户冻结等,这一点投资者需要有心理预期。更重要的是,要警惕虚拟货币被用于网络赌博、电信诈骗、地下钱庄等违法犯罪活动,一旦牵涉其中,可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名,面临刑事处罚。

政策长期逻辑:稳定、环保与创新的平衡术

2021年的政策本质上是在金融稳定、环境保护与技术创新之间寻找平衡点。四年实践证明,这些措施有效遏制了虚拟货币过度炒作和非法使用,守住了不发生系统性风险的底线。未来,随着技术迭代和市场变化,监管策略可能进一步优化——在严控风险的同时,为区块链技术的合规创新预留空间。数字人民币的推广与税收政策的调整,正是这种“精细化监管”思路的体现。

给投资者的理性建议

对加密行业关注者而言,首要的是摒弃“一夜暴富”幻想,清醒认识虚拟货币的高波动性。参与相关活动必须严守法律红线,远离任何涉嫌非法集资、传销的项目。其次,要提升专业认知,深入研究区块链技术本身,而非仅仅追逐代币价格波动。选择投资渠道时,务必优先考虑合规、透明的平台。最后,需密切跟踪政策动态,监管环境的变化往往比市场情绪更能决定行业走向。

结论

站在2025年回望,2021年的虚拟货币政策更像是一次“刮骨疗毒”——短期内阵痛剧烈,但长远看为行业健康发展扫清了障碍。四年间,中国在加密货币监管领域积累了从“全面禁止”到“精准施策”的宝贵经验,未来政策有望在风险防范与创新激励之间找到更优平衡。对行业参与者而言,唯有顺应监管导向、坚守合规底线、深耕技术价值,才能在加密行业的长期演进中把握真正的机遇。