中国五年虚拟货币强监管构建“生产-交易-跨境”全链防控,算力占比从65%骤降至4.5%。场外交易仍存但规模收缩,倒逼监管升级RegTech。全球产业转向合规,头部币种集中,清洁能源挖矿占比升至62%。

一、监管风暴起:五年政策收紧的底层逻辑

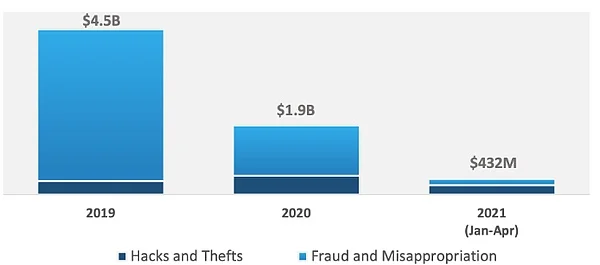

2020年末至今的五年间,中国针对虚拟货币炒作的监管政策密集出台并常态化,这已成为金融风险防控体系中不容忽视的一环。监管层看透了虚拟货币交易链条的本质——它既借去中心化之名规避金融监管,让大量资金游离在传统风控体系外,又通过炒作叙事把个体投机风险扩散到社会层面。这一系列政策的核心思路很明确:把虚拟货币炒作从金融体系的“灰色地带”彻底剥离,为数字经济健康发展筑牢制度防火墙。到2025年,中国已构建起“生产-交易-跨境”全链条监管网络,这一过程深刻改变了全球加密货币产业的版图。

二、监管双拳出击:生产与交易的双重围剿

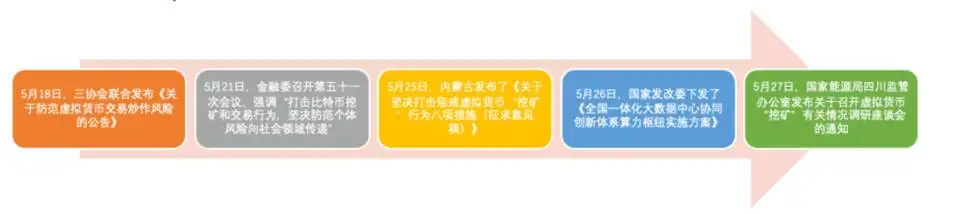

1. 政策演进:从点到面的治理升级

监管层打出“三部门联合禁令-金融委会议定调-央行现场督导”的组合拳,实现了从切断交易服务到打击整个产业链的跨越。2021年金融委会议首次将比特币挖矿纳入打击范围,这标志着监管视角从单一交易环节延伸到了底层基础设施。效果立竿见影:2021至2022年间,国内比特币矿场系统性清退,剑桥大学替代金融中心数据显示,中国比特币算力占比从2020年的65%骤降至2023年的4.5%,全球算力格局变成北美(38%)、中亚(18%)、东欧(11%)三足鼎立。即便2025年全球算力已攀升至500 EH/s,中国境内也基本看不到规模化矿场,取而代之的是去中心化小型矿池和海外合规矿企的间接参与。

2. 生产端大迁移:全球挖矿产业的重新洗牌

清退政策迫使挖矿产业向能源成本更低、监管环境更宽松的地区转移。哈萨克斯坦靠着低廉的火电资源,接手了不少原中国西部矿场的硬件设备;美国则通过《基础设施投资与就业法案》把加密货币挖矿纳入能源战略,得克萨斯州等地甚至搞出了“可再生能源+比特币挖矿”的新模式。这个过程还带动了技术升级:中国矿机厂商不得不向海外出售设备,推动全球矿机算力提升300%;北美矿企率先尝试的“矿场+储能”模式,让比特币挖矿的清洁能源占比从2021年的39%提升到2025年的62%,一定程度上回应了行业对可持续性的质疑。

3. 交易端围堵战:资金链路的立体防控

交易环节的监管构建了“银行账户实时监测、第三方支付精准拦截、跨境资金穿透式监管”的立体网络。截至2025年,央行已推动商业银行部署AI监测模型,对涉虚拟货币的异常转账识别准确率达92%,累计拦截可疑交易超47万笔。更值得关注的是监管技术的创新——2023年上线的“区块链交易溯源平台”,首次实现了USDT等稳定币交易的链上追踪,配合《反电信网络诈骗法》的实施,让利用虚拟货币的跨境洗钱案件三年下降78%。不过,场外交易的隐蔽性仍是难题,以USDT为中介的“法币-稳定币-代币”三角兑换模式,通过社交平台点对点交易,地下市场每天仍有大约50亿元的规模。

三、禁而难绝:场外交易为何屡打不止?

1. 技术与惯性:监管与市场的猫鼠游戏

自2013年五部委禁令以来,场外交易就成了监管与市场博弈的主战场。它的核心玩法是“去中心化交易平台+法币托管中介”的混合模式,绕开传统金融机构的合规审查。典型操作中,交易双方通过Telegram、微信联系,用“银行卡闪付+USDT即时到账”的闪电交易,全程不经过中心化交易所,资金链路平均存活时间不到10分钟。这种“去平台化”让监管很难用传统机构监管模式介入,2024年某跨境洗钱案就显示,犯罪团伙用2000余个“睡眠账户”拆分资金,单个账户一年才交易3次,监测难度极大。

2. 投机需求:监管套利的顽固土壤

场外交易能持续存在,根本上是投机需求和监管供给失衡的结果。虽然比特币价格在2022年腰斩(从6.9万美元跌到3.5万美元),但2023-2025年全球加密货币市场规模还是从1.2万亿美元涨到2.8万亿美元,说明投机资本在通过技术手段找监管漏洞。USDT市值从2021年的780亿美元涨到2025年的1800亿美元,它作为“法币-加密货币”桥梁的作用不仅没减弱,反而因为监管压力让市场更依赖它的流动性。这种“越禁止越繁荣”的悖论,暴露了单纯堵截政策的局限,也倒逼监管层转向“技术防控+投资者教育+产业替代”的综合治理。

四、监管新挑战:技术迭代与范式升级

1. 技术难题:监管如何跟上创新速度?

当前监管面临的挑战集中在三个层面:一是跨链技术让虚拟货币交易突破单一区块链监管范围,2024年“跨链桥攻击”事件中,黑客通过5条不同公链转移资产,传统追踪手段花了两周才完成溯源;二是AI生成技术被用来批量创建虚假交易账户,某地下钱庄用GPT-4生成10万张虚假身份证,居然绕过了银行KYC审核;三是DeFi协议的代码化特征,让监管规则很难嵌入技术架构,2025年某借贷协议通过智能合约自动执行清算,避开了所有中心化风控节点。

2. 监管2.0:从“堵”到“疏”的新思路

为应对这些挑战,监管层在探索“技术治链+生态重构”的新框架:一方面推动“监管科技(RegTech)”与区块链深度融合,比如央行数字货币研究所开发的“交易行为语义分析系统”,能实时解析智能合约代码里的风险条款;另一方面把监管范围扩展到“代币化资产-数据服务-算力资源”全生态,明确要求为虚拟货币提供价格预言机、流动性池管理等服务的企业必须拿金融牌照。这种从“单一交易打击”到“技术基础设施治理”的转变,标志着中国监管模式进入2.0阶段。

五、市场新格局:价格波动与行业分化加剧

1. 市场洗牌:头部效应与合规溢价

政策压力和宏观经济环境共同塑造了市场新形态。2025年比特币价格在2.8万-4.5万美元区间波动,比2021年高点还低40%,但市值占比却从2021年的40%升至52%,显示资金在向头部币种集中。全球可交易币种从2021年的1.6万种缩减到396种,其中371种在2025年上半年下跌,行业洗牌越来越激烈。值得注意的是,合规化资产表现明显优于非合规币种——受美国ETF资金流入推动,灰度比特币信托(GBTC)2025年溢价率回升到15%,而未经审计的DeFi代币平均跌幅达65%。

2. 产业转向:从炒作到价值回归

中国监管政策客观上加速了全球加密货币产业的合规化。海外交易所普遍建起“中国用户防火墙”,Coinbase等平台对中国大陆IP的访问拦截率达99%;传统金融机构则通过“监管沙盒”有限度参与,比如高盛推出的比特币挂钩结构性票据,发行规模已达10亿美元。同时,行业创新方向从单纯炒作转向技术落地,2024-2025年全球区块链专利申请量增长120%,其中65%涉及供应链金融、政务存证等合规场景,可见监管压力正在倒逼产业回归价值本身。

回望与前瞻:监管遗产与行业未来

回望这五年,中国的虚拟货币监管实践为新兴市场国家应对加密货币风险提供了重要参考。它留下的核心经验是:通过果断清退遏制金融风险扩散,为数字人民币等国家战略腾出空间;同时用监管创新引导技术正向发展,迫使行业从“投机驱动”转向“价值驱动”。展望未来,监管与技术的博弈会更复杂——随着量子计算、AI与区块链深度融合,虚拟货币可能会有更隐蔽的形态。但可以肯定的是,那种靠监管套利和炒作讲故事的“暴富”模式已经终结,在合规框架下找技术创新与金融稳定的平衡点,才是行业活下去的唯一路径。对投资者来说,看懂监管逻辑的演变,比追短期市场波动更有意义。