数字时代的隐私与监管之争,正以前所未有的激烈程度上演。自2020年以来,随着信息泄露事件频发与全球地缘政治动荡,匿名加密货币的需求一路走高,而各国监管机构的警惕目光也随之收紧。这场围绕“隐私”与“安全”的较量,到2025年已成为加密货币行业发展绕不开的核心命题。本文将聚焦匿名币市场增长与全球监管趋严的深层矛盾,结合隐私技术的迭代进程,剖析双方冲突的表现形式、潜在影响及行业争议,并从历史视角审视这场博弈的必然性与未来调和的可能性。

一、匿名币需求增长的背后推手

1. 隐私焦虑催生市场刚需

2020年代初,信息时代的隐私危机集中爆发——大规模数据泄露事件接二连三,全球政治经济格局又添变数,公众对个人信息控制权的渴望达到了新高度。隐私不再只是技术圈的专业议题,更成了社会层面的核心诉求。匿名币作为隐私保护的技术载体,其底层逻辑恰好与用户对中心化机构的信任危机形成共振,成了数字时代“隐私自卫”的重要工具,这直接推动加密货币市场对匿名交易功能的需求迎来爆发式增长。

2. 暗网生态的意外催化

暗网的扩张给匿名币提供了特殊的应用场景。数据显示,2020到2021年间,Tor浏览器平均下载量同比上涨10%,暗网域名数量在短短12个月里更是翻了近两倍。这种增长虽然伴随着非法交易的争议,却也实实在在验证了匿名技术的市场需求。以门罗币为例,暗网市场“怀特豪斯”在2020年底宣布改用门罗币作为首选支付工具,直接让门罗币的生态活跃度上了一个大台阶。即便面临监管压力,门罗币价格在2020-2021年仍稳定增长140%,日交易量暴增290%,Zcash同期涨幅也接近70%。这些数据说明,匿名币的需求已经形成自强化循环,就算在合规市场受限,也能通过非传统渠道找到生存空间。

二、隐私技术:从补漏到领跑

1. 比特币的“隐私短板”与行业觉醒

比特币作为加密货币的鼻祖,设计初衷确实带点匿名属性,但区块链的公开账本特性,让它的隐私保护能力打了折扣。随着链上分析技术越来越成熟,特定场景下的交易追踪变得可能,这也让行业开始重新思考隐私技术的优先级。后来比特币社区通过Taproot升级增强交易隐私性,也算是主流加密货币对隐私需求的一次妥协与回应。

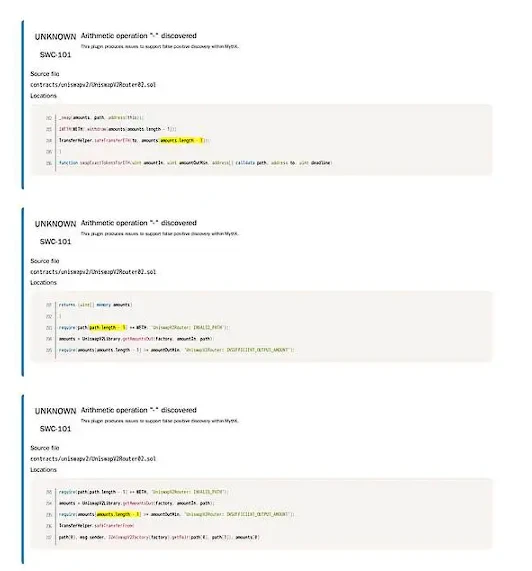

2. 匿名币技术的迭代突围

- 莱特币与Mimblewimble协议:莱特币抢先测试了Mimblewimble协议,靠压缩交易数据来增强隐私性,给轻量级匿名交易开出了新方子。

- Firo的密码学突破:原Zcoin更名后的Firo发布Lelantus版本,基于零知识证明的创新算法,进一步优化了匿名交易的效率与安全性。

- Zcash的Halo 2计划:Zcash宣布实施Halo 2计划,打算通过密码学升级支持基础层集成匿名稳定币等新资产,拓展隐私技术的应用边界。

- 门罗币的自我革新:面对环签名匿名性的争议,门罗币通过TRIPTYCH升级重构隐私保护机制,想在去中心化与匿名性之间找到新平衡。

这些技术突破说明,隐私已经成了加密货币竞争的核心赛道。开发者们通过密码学创新与协议升级,不断挑战监管机构的追踪能力,形成了“技术对抗监管”的独特生态。

三、监管收紧:全球协同围堵?

1. 监管层的算盘

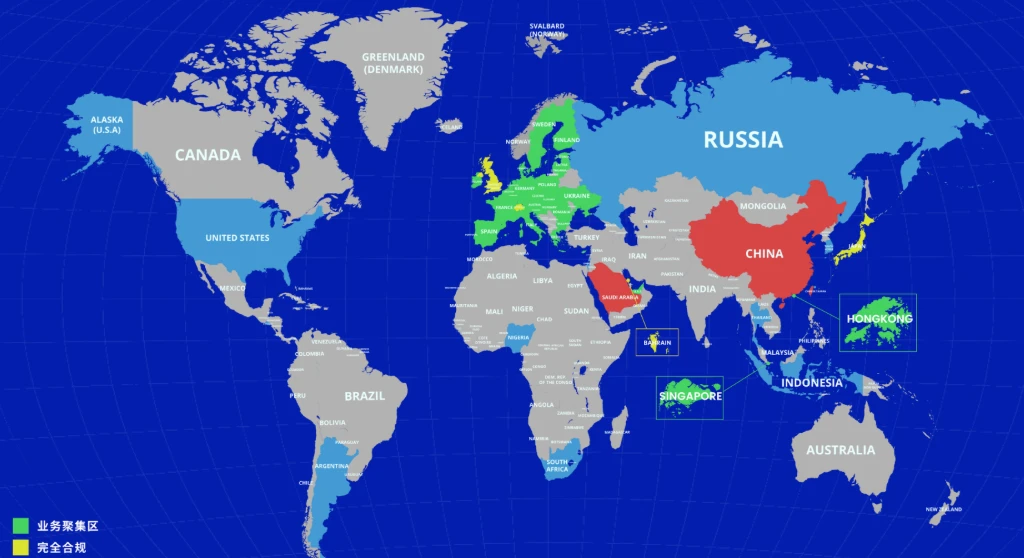

在这场监管收紧的浪潮中,欧洲央行和美国政府成了主要推手。欧洲央行行长拉加德2020年就放话要在五年内推出数字欧元,同时呼吁全球联手监管比特币,背后逻辑很明确:维护法定货币主权与金融稳定。美国财政部长耶伦则多次强调加密货币的“恐怖主义融资风险”,延续了她2017年给比特币贴上“高度投机资产”标签的看法,主张通过监管压缩匿名币的应用空间。欧美立场虽有差异,但核心都指向对匿名技术的警惕。

2. 监管措施落地:从规则到行动

- 隐私地址规制:美欧先后出台针对隐私加密地址的监管规则,要求交易所对涉及这类地址的交易进行更严格的身份验证。

- FinCEN的“3000美元规则”:美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在2020年底拟议的规则虽没完全落地,但其核心理念——要求验证非托管钱包用户身份、存储交易记录——已经成了后续监管的模板。这类措施想靠“链下合规”来补链上监管的技术短板,却也激起了关于用户资产控制权的争论。

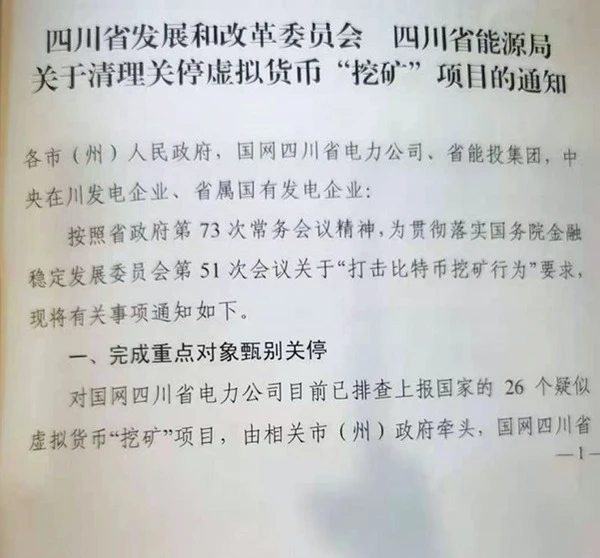

监管政策的密集出台,标志着加密货币行业从“野蛮生长”进入“合规阵痛”期。政府与技术社区的博弈,说到底是中心化治理与去中心化理想的价值观冲突。

四、冲突升级与调和之难

1. 监管压力的双刃剑

激进的“一刀切”禁令,反而可能把市场逼入地下,让监管更难落地。2021年前后那段“FUD(恐惧、不确定性、怀疑)”时期,加密市场市值大起大落,部分项目因合规压力退出主流交易所,但这反而让社区对去中心化隐私技术的信仰更坚定了。监管要是压得太狠,可能会催生出更隐蔽的技术方案,形成“监管越严—技术越匿名”的恶性循环。

2. 行业内部分歧:对抗还是妥协?

- 极端隐私派:以推特用户Taaki为代表的激进派认为,匿名性是对抗中心化控制的核心壁垒,和现行法规根本合不来,主张用技术手段“绕开监管”。

- 温和改良派:Wasabi钱包开发商Max Hillebrand等从业者则更看重“现实可行性”,呼吁在技术框架内找合规路径,比如优化混币服务,在隐私和监管之间找平衡。

这种分歧反映了加密行业的内在张力:一方面想获得主流社会认可,另一方面又不愿放弃去中心化与隐私的核心价值。调和的难点在于,监管要的“透明化”和匿名技术的“黑箱化”,在技术逻辑上几乎是死对头。

结语

站在2025年的关口回望,匿名币与监管的矛盾,说到底是数字时代隐私权利与公共安全的价值再平衡。短期看冲突难消,但技术演进与监管智慧的碰撞,已经显露出一些微妙的调和迹象。比如有的国家尝试搞“监管沙盒”——允许有限度地测试匿名技术,或者探索基于零知识证明的合规交易框架。对行业来说,隐私技术的创新不该只盯着“对抗监管”,更该想想怎么和合规体系建设性互动;对监管者而言,一刀切的禁令可能扼杀创新,如何在风险防控与技术包容间找到平衡点,会是全球治理的长期课题。这场博弈的终局,或许不是非此即彼的选择,而是重构数字经济时代的信任机制:一种能同时装下隐私保护、金融安全和技术创新的新范式。