引言

稳定币——这个加密生态的“基础设施”,一举一动都牵动着全球金融市场的敏感神经。自2023年美国财政部长耶伦首次召集总统金融市场工作组(PWG)讨论稳定币监管框架以来,行业正经历从早期风险警示到系统性制度构建的关键转折。结合2025年最新监管进展与市场数据,我们能清晰看到:稳定币的合规化已不再是选择题,而是决定行业走向的核心变量。

一、市场结构性变迁:规模扩张与储备资产的“美元锚定”深化

1. 市值翻倍背后的生态分化

截至2025年5月,全球稳定币总市值已攀升至2500亿美元,较2023年的1100亿美元实现翻倍,这一增速远超传统金融工具的扩张节奏。头部效应依然显著:USDT以1500亿美元(60%)、USDC以610亿美元(24.4%)占据超84%的市场份额。值得关注的是,去中心化稳定币占比从2023年的10%提升至18%,算法稳定币与超额抵押模式正在DeFi生态获得更多认可。以太坊作为稳定币发行主链,发行量突破1200亿美元,进一步巩固了其“加密金融底层协议”的地位。

2. 监管硬约束下的“美债化”储备革命

深入储备结构会发现,稳定币发行方正在经历一场监管驱动的“资产重构”。USDT发行方Tether持有超1200亿美元美国国债,占其总储备的78.1%;USDC发行方Circle通过Circle Reserve基金持有580亿美元美债,占比更是高达95%。综合估算,2500亿美元稳定币市场中约2000亿美元以美债为底层资产——这背后是美国监管机构通过《银行控股公司法案》解释性指引等规则,要求稳定币发行方将至少90%的储备配置于高流动性政府证券,直接推动了稳定币与美元主权信用的深度绑定。

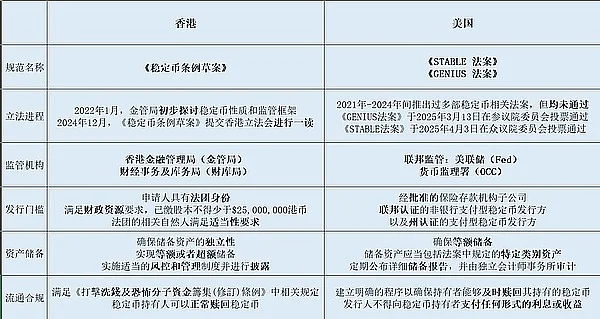

二、美国监管框架成型:从跨机构协作到GENIUS法案落地

1. DARCC机制:从PWG到全链条监管网络

回溯2023年,耶伦主导的PWG会议首次将稳定币监管纳入跨机构协作视野,这一机制在2025年升级为“数字资产监管协调委员会”(DARCC),成员扩展至财政部、美联储、SEC、CFTC等七部门,形成覆盖发行、交易、托管全链条的监管网络。DARCC于2025年3月发布的《稳定币监管白皮书》明确了“支付稳定币”(PSC)定义:锚定美元、用于支付结算、100%储备背书的数字资产,为后续立法奠定了基础。

2. GENIUS法案:三层监管框架的核心突破

2025年7月,美国国会通过《稳定币创新与用户保护法案》(GENIUS Act)并正式生效。这部法案的核心,在于搭建了三层监管框架:

- 法律定位:明确支付稳定币不属于证券或商品,而是由《联邦存款保险法》与《电子资金转账法》规制的特殊金融工具;

- 发行门槛:发行方需获得州级货币传输牌照或联邦储蓄机构宪章,最低资本要求为1亿美元,并需通过美联储压力测试;

- 储备管理:强制要求储备资产每日审计、实时披露,且至少95%为美国国债、现金及联邦机构证券。

法案同时设立“稳定币监管沙盒”,允许符合条件的企业在18个月内试点创新模式,为算法稳定币、跨链稳定币等新型业态预留了政策空间。

3. SEC的分类治理逻辑

SEC主席Paul Atkins在2025年8月公布的加密监管改革计划中,针对稳定币提出“功能监管优先”原则:中心化支付稳定币适用银行监管规则,纳入SEC与美联储双重 oversight;去中心化稳定币若采用算法调节机制,需证明价格稳定机制的经济合理性,否则可能被视为“未注册证券”;纯匿名稳定币则被直接禁止交易,要求发行方接入FinCEN合规系统实现链上身份穿透。

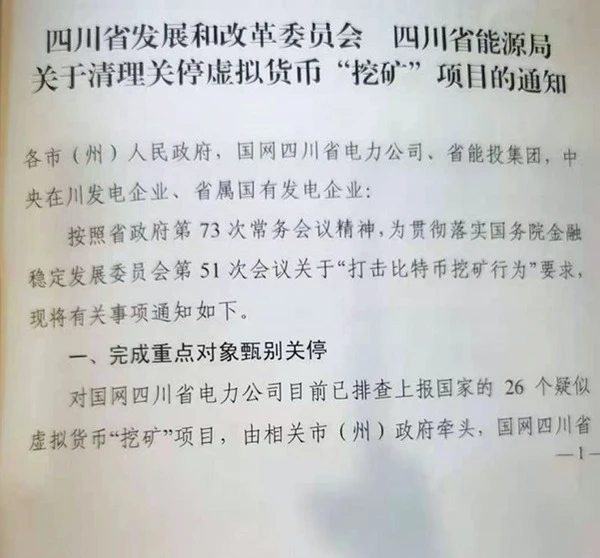

三、国际监管博弈:中国路径与全球协调困境

1. 中国:风险防控与主权数字货币替代

中国人民银行对私人数字货币的态度始终保持审慎。2025年央行工作会议指出,比特币、稳定币等仍属于“高风险投机性资产”,其跨境流通可能加剧资本流动脆弱性。尽管未出台新专项法规,但监管措施持续强化:境内金融机构被禁止为稳定币交易提供清算、托管服务;依托数字人民币(DCEP)跨境支付系统(CIPS)推动主权数字货币对跨境支付场景的替代;与东盟、金砖国家建立“加密资产联合监测机制”,重点追踪稳定币用于洗钱、恐怖融资的资金路径。

2. 全球合规碎片化挑战

欧盟《加密资产市场监管条例》(MiCA)与美国GENIUS法案呈现显著差异:前者允许“电子货币机构”发行稳定币,强调欧盟单一市场内的互操作性;后者则通过联邦立法统一标准,排斥州级监管差异。这种制度冲突让稳定币发行方面临“合规困境”——USDT发行方Tether需同时满足美国财政部的储备要求、欧盟的反洗钱指令(AMLD5)及英国FCA的消费者保护规则,合规成本占其年收入的比例已从2023年的5%升至2025年的12%。

四、行业重构:合规洗牌与技术创新的边界探索

1. 市场集中度提升:头部效应加剧

GENIUS法案实施后,小型稳定币发行方面临严峻挑战。据CoinGecko数据,2025年Q3市值排名前5的稳定币市场份额达92%,较法案通过前提升15个百分点。Circle、Tether等头部企业通过收购银行牌照、接入美联储FedNow系统,正转型为“持牌数字银行”;而中小项目则转向波场、Solana等监管宽松链生态,形成“主流合规市场”与“边缘创新市场”的二元结构。

2. 去中心化稳定币的创新分化

去中心化稳定币的创新路径正在分化:一方面,DAI推出“超额抵押+国债储备”混合模式,抵押率从200%降至150%,同时将20%的储备配置于美国国债以满足SEC要求;另一方面,Chainlink、LayerZero等协议开发“监管合规中间件”,实现稳定币跨链流通时自动触发KYC/AML规则校验——这些尝试都在探索监管框架内的技术突围。

3. 对宏观经济的潜在冲击

稳定币储备的美债化趋势引发货币政策争议。美联储研究显示,2025年稳定币持有的美债规模相当于美国国债流通量的4.2%,其买卖行为可能放大国债市场波动。对此,PWG建议对稳定币的美债持有比例设置上限(如70%),并纳入美联储公开市场操作框架,以防范其对货币政策传导机制的干扰。

总结:监管与创新的动态平衡

从耶伦时代的跨机构讨论到如今立法框架的成型,美国用两年时间完成了稳定币监管从“框架缺失”到“制度成型”的跨越,核心逻辑是通过“联邦立法+机构协同+技术赋能”将稳定币纳入传统金融监管版图,同时为创新保留空间。中国则以风险防控为导向,通过主权数字货币替代与跨境监管协作构建差异化路径。

对行业而言,合规化已成为生存必修课。未来竞争焦点将集中于:如何在监管框架内实现技术突破(如零知识证明在合规中的应用)、如何构建跨司法管辖区的合规体系、如何平衡美元稳定币主导地位与多极化货币格局的长期趋势。正如GENIUS法案起草者所言:“我们不是在监管技术,而是在规制风险——真正的创新永远能在合规的土壤中找到生长的路径。”这或许正是稳定币行业的生存法则:唯有将技术创新与制度演进有机结合,才能推动加密金融从边缘走向主流。