引言

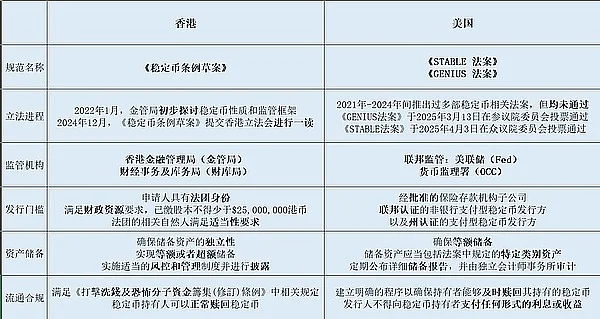

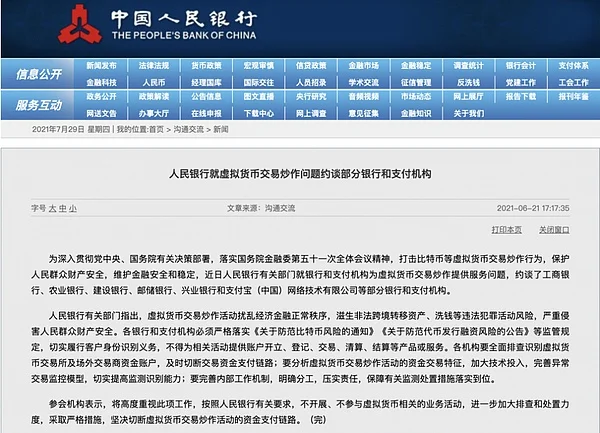

2025年7月,全球虚拟货币市场呈现显著波动,比特币价格突破4.6万美元关口,市场参与者情绪高涨。然而,在交易热度背后,中国监管层的政策导向持续收紧。2025年5月,中国人民银行针对虚拟货币交易炒作问题,首次大范围公开约谈部分银行及支付机构,明确指出此类活动存在扰乱经济金融秩序、滋生非法跨境资产转移及洗钱等犯罪风险。

这一监管动作标志着虚拟货币交易的法律风险进入新的审视阶段,尤其是游走于灰色地带的虚拟货币承兑服务商(简称“币商”),其面临的刑事合规挑战亟待深入剖析。

一、国内虚拟货币交易的监管现状:灰色地带的制度成因

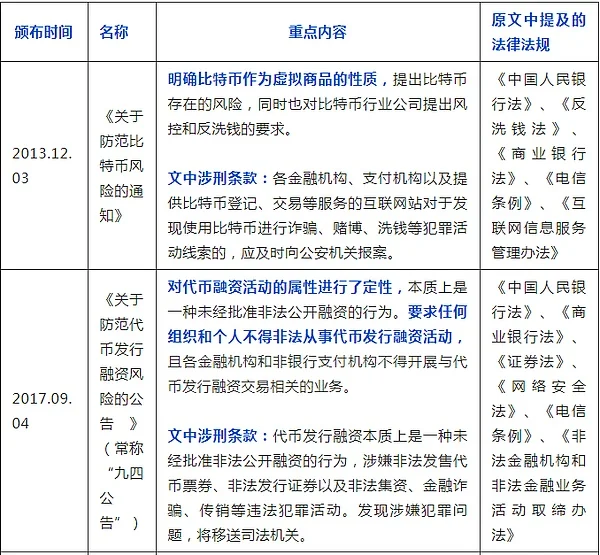

中国虚拟货币交易的监管呈现“政策限制与法律模糊”的双重特征。自2013年以来,监管层通过系列公告、风险提示及行政约谈等方式,逐步切断虚拟货币交易的合法支付渠道,但尚未在法律层面明确禁止个人交易行为。

《民法典》第127条虽原则性提及虚拟财产保护,但未对虚拟货币交易合同的法律效力作出具体规定,导致OTC(场外交易)及CtoC(个人间交易)形成监管真空。

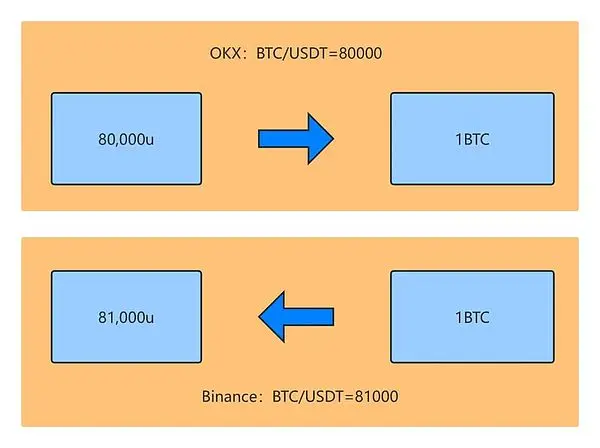

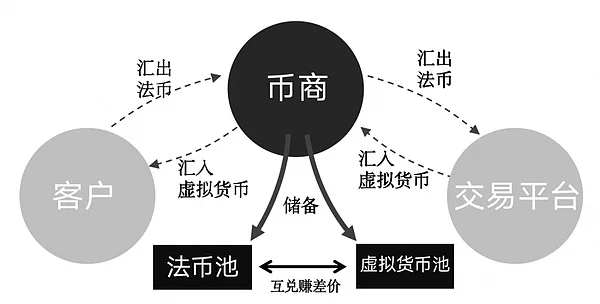

在此背景下,币商群体应运而生。其核心功能在于通过建立法币池与虚拟货币池,为交易双方提供高效兑换服务,赚取差价利润。

当前,币商主要依托两大阵地开展业务:一是境外虚拟货币交易所(如币安、火币),通过平台广告发布交易信息,交易行为在场外完成,由交易所提供担保;二是境外聊天软件群组,通过私密渠道规避国内监管。

二、币商的刑事风险图谱:洗钱与外汇管制的双重挑战

(一)洗钱类犯罪风险

- 洗钱罪的构成要件与司法实践 洗钱罪的适用以特定上游犯罪为前提(如金融诈骗、贪污贿赂等7类犯罪)。在(2020)苏0506刑初579号判例中,被告人明知资金来源于金融诈骗,仍通过购买USDT转移赃款,最终被认定为洗钱罪。该类案件凸显币商在缺乏资金来源核查能力时的刑事脆弱性。

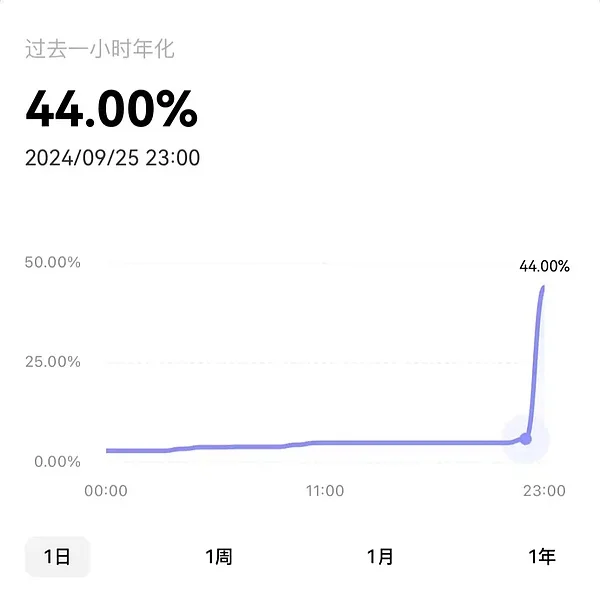

- 掩饰、隐瞒犯罪所得罪的扩张适用 与洗钱罪不同,该罪名对上游犯罪无特定限制。2020年山东周某某案中,被告人以明显高于市场价格(7.39元/USDT vs 正常价7.11-7.13元)反复交易,法院据此推定其“明知”资金为犯罪所得,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年4月实施的司法解释进一步调整追诉标准,从“数额导向”转向“情节导向”,弱化虚拟币价值鉴定要求,强化对交易背景的综合审查。

- 帮助信息网络犯罪活动罪的实务认定 币商若为信息网络犯罪提供支付结算帮助,可能触犯本罪。河北常某某案中,被告人在银行卡被冻结后仍换卡继续交易,法院认定其“明知他人利用信息网络犯罪”,构成帮助信息网络犯罪活动罪。司法实践中,“多次更换支付账户”“交易异常频率”等行为常被作为主观明知的推定依据。

(二)外汇管制相关刑事风险

- 非法经营罪的适用争议与突破 尽管虚拟货币交易本身因缺乏“国家规定”要件难以直接认定为非法经营罪,但以虚拟货币为媒介的变相买卖外汇行为已进入监管视野。根据1998年《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》及2019年两高司法解释,“境内购币—境外售币换汇”模式可能被认定为“变相买卖外汇”,非法经营数额500万元或违法所得10万元以上即构成犯罪。2018年国家外汇管理局已指出,虚拟货币可能被用于绕开银行实现跨境资金流转,此类风险在USDT等稳定币普及后显著上升。

- 逃汇罪的构成要件争议 通过虚拟货币向境外转移外汇的行为,可能触及逃汇罪。根据《刑法》第190条,未经批准将境内外汇转移境外(单笔或累计5万美元以上)即构成犯罪。实践中,“境内法币购币—境外虚拟币兑外汇”的流程是否符合“非法转移外汇”的构成要件,仍需结合资金流向证据综合判断。

三、监管趋势与合规建议

从监管动态看,反洗钱与外汇管制的双重收紧将成为常态。区块链技术的可追溯性使得虚拟货币交易记录具备完整的证据效力,任何异常交易均可通过链上数据分析锁定。对于币商而言,其商业模式天然缺乏资金来源核查机制,极易卷入上游犯罪,刑事风险与收益严重失衡。

基于此,建议相关主体及时退出虚拟货币承兑服务领域,避免触碰法律红线。对于投资者,需充分认识虚拟货币交易的合规风险,审慎对待场外交易模式。监管层亦需进一步明确虚拟货币的法律属性与交易规则,在风险防控与市场创新之间寻求平衡。

总结

虚拟货币交易的刑事风险本质上是技术创新与传统法律框架冲突的产物。币商作为灰色地带的核心参与者,其面临的洗钱与外汇管制风险不仅源于监管政策的趋严,更与虚拟货币的跨境流通特性密切相关。随着区块链监管技术的升级,任何试图规避法律的交易行为都将面临更高的合规成本。未来,行业规范化发展需以明确的法律界定与技术监管为双重支撑,推动虚拟货币市场在合法轨道内有序运行。