引言

近年来,全球加密货币市场加速主流化,截至2025年其总市值峰值已突破3.5万亿美元,形成了多元生态与传统金融深度融合的格局。然而,市场扩张伴随的投资者保护缺失与金融稳定风险,促使主要经济体构建多层次监管框架。本文基于分类监管、反洗钱(AML/CFT)、投资者保护、金融稳定四大核心共识,系统解析不同加密货币类型及服务提供商的监管策略,并结合2025年最新政策动态,揭示全球监管的前沿趋势。

一、全球加密货币监管核心共识

1. 分类监管:基于风险的差异化治理

主要经济体以加密货币的经济功能与风险水平为核心,实施动态分类监管。例如,欧盟《加密资产市场监管》(MiCA)将稳定币划分为“电子货币代币”(EMTs)与“资产参考代币”(ARTs),前者纳入电子货币监管,后者适用更严格的储备与流动性规则。这种分类逻辑贯穿于比特币、以太坊等主链币及证券型代币(STO)、非同质化代币(NFT)的监管实践。

2. 反洗钱与反恐融资(AML/CFT):全球监管底线

国际金融行动特别工作组(FATF)的虚拟资产服务提供商(VASPs)监管标准已成为各国立法基础。美国、欧盟、新加坡等要求加密货币交易所、托管机构等必须执行客户身份审查(KYC)、可疑交易报告及转账信息传递机制,切断非法资金流动渠道。

3. 投资者保护:高波动市场的制度屏障

针对加密货币的高波动性,监管机构强化信息披露与适当性管理。例如,单一法币支持的稳定币发行方需公开储备构成(如USDT、USDC的100%高流动性资产储备),并保障用户赎回权。同时,禁止误导性营销与庞氏结构,建立投诉处理与资产隔离机制。

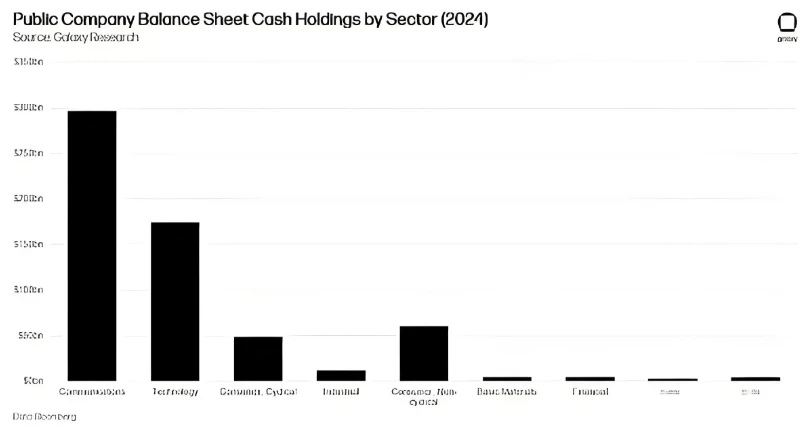

4. 金融稳定:防范系统性风险外溢

对大规模稳定币实施额外监管成为共识。欧盟MiCA定义“重要EMTs”,要求其接受欧洲银行管理局(EBA)直接监管,满足更高资本充足率与治理标准;新加坡金管局(MAS)则通过个案评估机制,对系统重要性稳定币施加定制化监管要求。

二、分类监管策略:加密货币类型与服务提供商的差异化框架

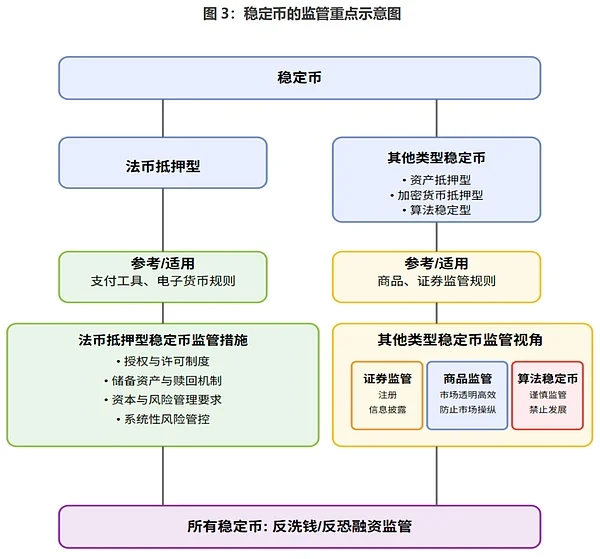

1. 稳定币:从支付工具到投资标的的监管分野

- 法币抵押型稳定币:以香港2025年8月生效的《稳定币条例》为例,单一法币支持的稳定币被纳入电子货币监管范畴,要求发行方持有支付牌照、维持100%储备(现金及短期国债),并建立破产隔离机制。此类稳定币占全球市场份额85%(如USDT、USDC),合规性成为其核心竞争力。

- 加密资产抵押与算法稳定币:美国GENIUS法案讨论稿提出,加密货币抵押型稳定币(如DAI)因涉及复杂金融工程,可能适用证券监管框架;欧盟则明确禁止无资产支持的算法稳定币,2022年Terra/Luna事件的教训促使监管层对高风险模式持零容忍态度。

2. 主链币:属性争议与监管共识并存

- 比特币(BTC):美国商品期货交易委员会(CFTC)维持其“商品”定性,监管重心为反洗钱与市场操纵防范,芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货合约已纳入传统衍生品监管体系。

- 以太坊(ETH):转向权益证明(PoS)机制后,其证券属性争议升温。美国SEC依据豪威测试,认为PoS代币可能构成“投资合同”,但无论定性如何,反洗钱与投资者保护要求均强制适用。

3. 证券型代币(STO)与NFT:实质重于形式的监管逻辑

STO被视为传统证券的数字化延伸,需遵守注册制、持续披露及投资者适当性规则。例如,瑞士SIX交易所的STO平台要求发行人通过金融市场监管局(FINMA)的证券属性认定。NFT则根据用途区分:具有分红、投票权的NFT纳入证券监管,纯艺术收藏类NFT则适用宽松规则。

4. 服务提供商:中心化监管与去中心化挑战

- 交易所:全球主要市场实施牌照制,如美国FinCEN要求交易所注册为MSB并遵守AML/CFT规则;韩国FSC则要求交易所建立投资者保护基金。

- DeFi:因责任主体模糊,监管创新迫在眉睫。欧盟拟通过《加密资产服务提供商条例》(CASP)将DeFi协议纳入监管范围,要求开发者履行反洗钱义务。

- 跨国协作:香港与欧盟的VASP框架互认、美国与日本的监管信息共享机制,标志着跨境监管套利的制度性屏障逐步形成。

三、2025年监管新动向:合规化与创新平衡的深化

1. 香港《稳定币条例》:亚洲合规化里程碑

该条例首次将稳定币发行、交易与科技服务纳入统一监管框架,要求发行方资本充足率不低于10%,并定期接受审计。此举预计吸引全球稳定币发行方落户香港,推动亚太地区成为合规稳定币的重要枢纽。

2. 美联储政策调整:银行参与加密货币的破冰

美联储取消“声誉风险”条款,允许美国银行直接提供加密货币托管、质押等服务,打破了长期以来银行对加密业务的谨慎态度。此举可能加速传统金融机构入场,促进加密市场与传统金融体系的融合。

3. 欧盟MiCA的落地效应

MiCA对算法稳定币的禁令与ARTs监管细则的实施,倒逼项目方转向合规模式。数据显示,2025年Q2欧盟境内合规稳定币发行量环比增长40%,反映出监管框架对市场结构的重塑作用。

总结

全球加密货币监管正从“被动应对”转向“主动治理”,分类监管框架的精细化、反洗钱规则的全球化、投资者保护的制度化成为核心特征。2025年的新政策动态表明,监管层在防范系统性风险的同时,亦在探索促进创新的制度空间。对于加密行业而言,合规化不再是选择题,而是融入主流金融体系的必修课。未来,随着监管科技(RegTech)的应用深化与国际协作的加强,加密货币市场有望在有序框架下实现可持续发展。