引言

加密市场监管已成为全球金融领域的核心议题,各国基于金融稳定、反洗钱及投资者保护目标,持续完善监管框架。本文梳理美国、日本、新加坡等主要司法管辖区的监管政策,结合2025年最新动态,分析监管趋势与行业影响。数据显示,截至2025年,全球128个司法管辖区中,58个已实施FATF加密监管标准,52个监管虚拟资产服务提供商,行业合规化进程加速。

一、主要国家/地区监管政策解析

(一)美国:联邦与州协同监管,政策转向积极拥抱

美国作为全球金融中心,其监管动态深刻影响行业走向。2025年8月,总统特朗普签署两项历史性行政命令:一是开放401(k)退休金账户投资加密货币,允许机构资金合规入场,预计释放数万亿美元增量资金;二是禁止金融机构基于政治因素对加密企业断供金融服务,消除「意识形态审查」对行业的压制。此举被视为美国加密政策从「防御性监管」转向「战略化推动」的里程碑。

联邦层面,SEC延续对证券型代币的严格监管,主席明确表示DeFi项目若涉及证券属性代币,需纳入证券法框架。值得注意的是,联准会(Fed)副主席Michelle Bowman于2025年宣布调整监管态度,移除银行服务加密企业的「声誉风险」限制,提出「风险可控、技术中立、消费者保护、金融稳定」四大原则,鼓励传统金融机构与合规加密企业合作。

州层面,纽约州BitLicense制度持续完善,怀俄明州则进一步扩大实用代币豁免范围,吸引Ripple、Coinbase等企业设立区域总部。2025年新动向显示,美国正通过联邦立法(如《GENIUS稳定币法案》)与州政策创新,构建多层次监管体系。

(二)日本:牌照制度成熟,行业协会深度参与

日本以2017年《资金结算法》为核心,建立全球最严格的交易所监管体系。截至2025年,日本金融厅(FSA)已批准35家交易所注册,要求热钱包资产100%储备、用户资产独立托管,并将衍生品杠杆限制为1倍。行业协会发挥重要作用,日本虚拟货币交易所商业协会(JVCEA)制定的KYC/AML标准被纳入监管细则。

税收方面,个人薪资外加密收益超20万日元需申报,税率15%-55%。2025年,日本开始探索DeFi监管框架,拟要求去中心化协议运营方注册为「特定金融业务从业者」,但尚未对NFT交易作出明确规范。

(三)新加坡:分类监管典范,政策友好性持续

新加坡金融管理局(MAS)将代币分为支付型、证券型、应用型,仅前两类纳入严格监管。2025年,《支付服务法案》正式实施满五年,已有28家加密企业获数字支付代币(DPT)服务豁免,包括Coinbase、Paxos等。监管沙盒机制持续孵化创新项目,如ISTOX证券型代币平台已实现跨境债券交易。

值得关注的是,MAS于2025年发布《加密资产税收指南》,明确应用型代币交易免税,证券型代币适用资本利得税,进一步增强政策透明度。新加坡凭借主权基金(GIC、淡马锡)的加密投资布局,巩固了亚洲加密中心地位。

(四)英国:反洗钱为核心,限制零售风险

英国金融行为监管局(FCA)以《洗钱条例》为基础,要求加密企业注册并履行KYC/AML义务。截至2025年,仅12家企业完成正式注册,87家处于临时注册状态,币安等未注册平台被禁止运营。FCA延续对零售客户的保护政策,禁止加密衍生品向普通投资者销售,并持续警告「加密资产可能损失全部本金」。

立法层面,英国政府启动稳定币支付监管咨询,拟将其纳入电子货币机构(EMI)框架,同时探索证券型代币与传统金融工具的监管协同。

(五)中国香港:从证券型代币到全面监管

香港证监会(SFC)长期聚焦证券型代币监管,要求相关交易平台持牌(如OSL平台)。2025年,《打击洗钱条例》修订草案通过立法会审议,确立非证券型代币交易平台的强制发牌制度,覆盖比特币、以太坊等主流币种。此举填补了监管空白,但也引发对行业创新空间的担忧。

政策过渡期间,香港允许FTX、BitMEX等交易所维持现有业务,但需在2026年前完成合规改造。市场预期,香港可能借鉴新加坡沙盒机制,在DeFi、NFT领域探索试点。

(六)韩国与泰国:严格合规与创新限制

韩国以实名制和交易所退出机制为特色,2025年《特定金融交易信息法》进一步要求交易所接入央行数字货币(CBDC)结算系统,OKEx韩国等平台因合规成本过高退出市场。税收方面,年收益超250万韩元需缴纳20%资本利得税。

泰国SEC则呈现保守监管风格,在《数字资产法令》框架下,禁止Meme代币、粉丝代币及交易所发行代币交易,并对DeFi项目发出「需预先获得许可」警告。2025年,泰国加密企业数量较2023年下降37%,反映出监管收紧对行业的冲击。

(七)其他司法管辖区动态

- 德国:允许机构基金投资加密资产(比例上限20%),加密托管企业需获BaFin牌照;

- 加拿大:将加密交易所纳入MSB监管,2025年拟立法规范NFT交易;

- 俄罗斯:禁止公职人员持有加密货币,要求官员披露家庭数字资产;

- 澳大利亚:发布《加密资产行为准则》,规范定价机制与信息披露。

二、全球监管趋势与挑战

(一)监管目标:从风险防御到战略竞争

多数国家仍以反洗钱、反恐融资为监管核心,但美国、新加坡等已转向「技术中立+产业促进」。例如,美国通过稳定币立法(GENIUS Act)推动美元数字化,试图巩固美元霸权;新加坡则通过沙盒机制吸引Web3企业落户。

(二)监管工具:分类分级与牌照化普及

代币分类监管成为全球共识,证券型代币普遍适用金融市场法规,支付型代币纳入支付体系监管,应用型代币则宽松对待。牌照制度在亚洲快速推广,日本、新加坡、香港形成「申请-评估-持续合规」完整流程,牌照成为企业全球化的「通行证」。

(三)新兴领域:DeFi与NFT的监管困境

DeFi的去中心化特性挑战传统监管框架,美国SEC、日本FSA尝试将智能合约开发者视为「虚拟资产服务提供商」,要求注册并履行合规义务。NFT则因兼具艺术品与金融属性,面临版权法、证券法的交叉适用问题,欧盟、加拿大等正启动专项立法。

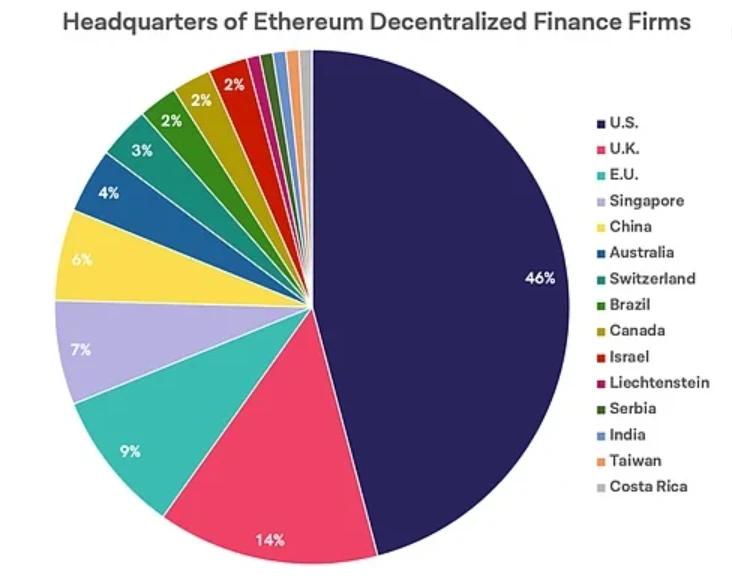

(四)地缘竞争:亚洲 vs 欧美

亚洲以新加坡、香港为代表,凭借政策友好性和时区优势,吸引全球58%的加密企业设立亚太总部;欧美则在技术标准制定上占据主导,如美国推动的「加密资产制裁合规框架」、欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)影响全球合规成本。

总结

2025年的全球加密监管呈现「分化与协同并存」的特征:发达国家加速政策创新,新兴市场侧重风险防控,FATF等国际组织推动标准统一。对于行业而言,合规成本上升与监管不确定性仍将持续,但美国、新加坡等司法管辖区的政策突破,为加密技术与传统金融的融合提供了试验田。未来,如何平衡创新激励与系统性风险防范,仍是各国监管机构的核心命题。