引言

去中心化金融(DeFi)的世界正处在一个关键的转折点——创新的浪潮与监管的重塑如同两股力量,共同推着这个行业向前走。截至2025年,DeFi市场规模已稳稳站上8000亿美元,从借贷、交易到资产Token化,应用场景越来越多元。但与此同时,全球监管机构围绕合规与风险防控的探索,也在悄悄改写行业的竞争规则。今天我们就从竞争格局、监管挑战、平衡策略和未来趋势这几个角度,聊聊DeFi如何在创新与合规的张力中找到自己的进化之路。

一、竞争格局:创新者的“军备竞赛”与生态协作

DeFi的竞争早就不是单一维度的比拼,而是变成了多层面的生态较量。先说借贷领域,Aave和MakerDAO这两个老牌玩家正通过不断迭代抵押模型来守住自己的地盘,而像Nuo Network这样的新面孔则在尝试无抵押贷款和AI信用评分,想打破超额抵押的效率瓶颈。去中心化交易平台(DEX)的竞争更是白热化,Uniswap v4靠动态手续费机制提升资本效率,PancakeSwap则通过跨链整合拉新用户,市场份额被分得越来越细。

资产Token化则成了新的战场。房地产Token化平台Propy和艺术品交易协议Artsy,正用智能合约把现实资产的所有权拆分成小块,让跨境流转变得更容易,这让现实资产和DeFi的结合越来越深。有意思的是Circle发行的USDC稳定币,靠着《GENIUS法案》确立的联邦监管框架,2025年市场份额冲到了35%。不过它上市后的股价表现挺有争议——摩根大通给出的目标价比市价低了56%,高盛则保持中立,这背后其实是市场对合规化路径的不同看法,也说明创新和估值之间的关系没那么简单。

竞争到一定程度,大家开始琢磨怎么合作。LayerZero和Synapse这样的跨链互操作性协议,让不同公链上的资产能无缝流动,“可组合性金融”不再是概念。Aave和Compound甚至开始共享风险参数,一起建跨协议的风险管理网络,既能降低系统性风险,又能提高资本配置效率。这种“边竞争边合作”的动态平衡,正在让DeFi生态变得更有韧性。

二、监管框架:挑战与机遇的双行道

(一)监管不统一:DeFi全球化的第一道坎

全球监管标准不统一,成了DeFi走向世界的最大障碍。欧盟的《加密资产市场法规》(MiCA)要求DeFi平台必须加上KYC/AML模块,美国SEC却把部分DeFi协议当成证券载体来监管,这种逻辑上的差异让项目方不得不面对多重合规压力。就拿算法稳定币来说,因为没有统一的监管定义,在英国可能被禁止,在新加坡受限制,到了瑞士又能搞试点,待遇完全不一样。

但监管过严的风险同样值得警惕。如果直接把传统金融的监管工具套到DeFi上,可能会扼杀创新。比如非要DeFi项目有个中心化的法律实体,这跟去中心化的初衷根本就拧着来。消费者保护和创新的平衡也让人头疼,核心就在于匿名性和合规性的矛盾——现在92%的DeFi项目都还没完成完整的KYC流程,洗钱风险和用户资产安全问题就这么摆着。

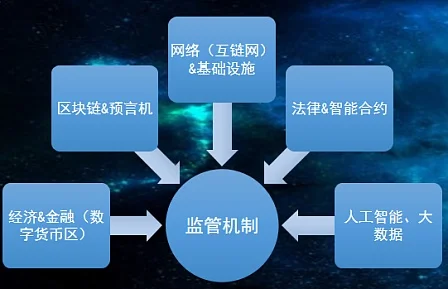

(二)嵌入式监管与行业协同:破局的新思路

好在监管技术的创新正在撕开一道口子。“嵌入式监管”就是把合规规则直接写到区块链底层的智能合约里,比如MakerDAO的Dai Savings Rate模块会自动执行货币政策,让监管要求和协议运行能深度融合。美国《GENIUS法案》的落地也很关键,它第一次给稳定币搭了联邦监管框架,要求发行方必须维持100%储备金还要定期审计,这让USDC这类合规稳定币得到了机构投资者的认可,2025年上半年机构投到USDC的钱同比涨了210%。

行业自己的自律探索也没闲着。DeFi自律组织(DIA)联合Aave、Uniswap这些头部项目,搞出了《去中心化金融行为准则》,从智能合约审计到风险披露再到用户教育都覆盖到了,主动回应监管的关切。这种“监管机构-行业-用户”一起发力的模式,正在搭一个更有弹性的治理体系。

三、平衡策略:创新和合规如何“和平共处”?

(一)技术创新与合规成本:如何找到平衡点?

头部项目开始用模块化设计把创新和合规分开。比如SushiSwap把核心交易逻辑和合规模块拆开,在不同国家和地区用不同的前端界面,既能保持技术统一,又能满足本地合规要求。Compound的“超级协议”架构更灵活,不用改底层代码,通过治理投票就能快速适应监管规则变化,合规成本降了40%以上。

(二)差异化竞争与机构化路径

面对越来越严重的同质化竞争,不少项目开始深耕垂直领域。Maple Finance专门做机构借贷,通过严格的KYC和链下信用评估,给企业放了超50亿美元的无抵押贷款,成了传统金融机构踏入DeFi的一块跳板。Grass Token则把区块链和物联网结合起来,搞分布式物理基础设施网络,它的Token不光能当钱用,还能用来交易数据存储和计算资源,算是开辟了DeFi应用的新场景。

(三)风险管理:从被动应对到主动防御

实时风险监控系统现在成了DeFi项目的标配。Nansen的链上分析工具能通过地址标签,秒级预警洗钱交易;Ondo Finance的“风险仪表盘”会实时给用户展示协议TVL、清算率、预言机健康度等30多个指标,让风险管理更透明。社区治理机制也在进步——Aave应对闪电贷攻击的应急响应机制,通过链上投票48小时内就能处置风险,这说明去中心化治理的效率确实在提升。

四、未来展望:监管协同与技术突破会碰撞出什么?

(一)全球监管会走向统一吗?

虽然G20层面的监管协调还没什么实质进展,但区域性合作已经有了苗头。2025年欧盟和东盟搞了DeFi监管沙盒互认机制,通过一方合规审查的项目能快速进另一方市场。这种“监管联盟”模式要是能推广开,说不定能慢慢解决标准碎片化的问题,给跨境DeFi业务铺路。

(二)下一代DeFi平台会是什么样?

嵌入式监管会成为未来DeFi协议的“标配”。预计到2026年,60%新上线的DeFi协议都会内置合规模块,交易监控、税务申报这些事都能自动搞定。人工智能和区块链的结合会更深,可能会出现“智能监管代理”——比如ConsenSys正在开发的AI工具,能自动解读监管政策,还能生成合规代码,这对中小项目来说合规门槛能降不少。

(三)传统金融会深度入局吗?

机构投资者进DeFi的速度明显在加快。贝莱德旗下的加密基金2025年规模突破200亿美元,主要投的就是合规DeFi协议;高盛推出的DeFi结构性票据,用链下托管加链上结算的混合模式,给高净值客户做定制产品。这种“传统金融DeFi化”和“DeFi合规化”的双向渗透,可能真的会重塑全球金融的版图。

总结

DeFi的革新,说到底是技术理想和制度现实的碰撞。竞争推着创新不断拓展金融服务的边界,监管框架的迭代则在防风险的同时,给行业注入合法性。对从业者来说,关键是要明白“合规不是枷锁,而是基础设施”,得有能力让“技术-监管-市场”协同进化,这样才能在新一轮行业洗牌中站稳脚跟。当智能合约能自动执行监管规则,当去中心化协议能和监管机构良性互动,DeFi或许就能离它最初的承诺更近——一个更透明、更包容、更有韧性的金融体系。