引言

2021年中国对虚拟货币挖矿的监管风暴,堪称加密货币行业发展史上的重要转折点。国务院金融委明确打击挖矿行为、内蒙古与四川等地密集出台限制政策,不仅直接冲击国内算力生态,更促使全球加密货币挖矿产业开启结构性调整。本文基于2025年行业视角,复盘监管政策对挖矿产业链的长期影响,剖析矿机出海浪潮中的机遇与挑战,以及高耗能争议下行业的转型路径。

一、监管政策的历史脉络与行业冲击

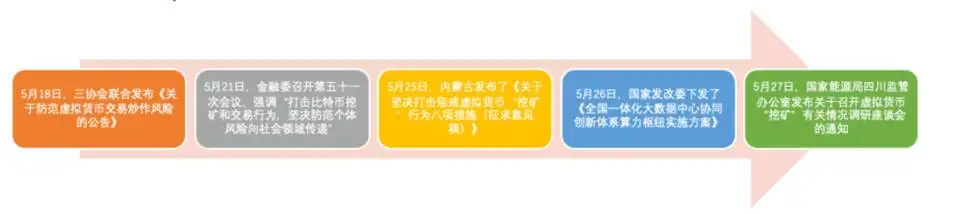

2021年5月形成的监管组合拳具有鲜明标志性:5月21日国务院金融委会议首次将比特币挖矿与交易行为纳入系统性风险防范范畴,提出“坚决防范个体风险向社会领域传递”;5月26日内蒙古率先出台八项措施,以“严令叫停”态度全面清理挖矿项目;5月27日四川监管部门要求电力企业汇报挖矿用电情况及关停影响。这一系列政策形成“中央定调—地方执行”的监管闭环,直接导致国内约65%的全球算力占比面临重构。

从行业反应看,头部平台迅速调整业务布局:火币商城、莱比特矿池等暂停国内挖矿服务,中小矿场陷入政策观望。数据显示,2021年6月中国比特币算力占比骤降至46%,较监管前下降近20个百分点,标志着全球算力中心开始向北美、中亚等地区转移。

二、挖矿产业的暴利逻辑与能源悖论

加密货币牛市周期中,挖矿曾被视为“低风险高收益”的典型商业模式。2021年3月数据显示,比特币矿工日均收益达5000万美元,较2020年增长4倍。这种暴利源于币价与成本的巨大价差——当比特币价格突破6万美元时,海外矿场单枚挖矿成本仅约1万美元,形成显著利润空间。产业链上游的矿机厂商成为直接受益者,比特大陆S19 PRO机型价格从1.5万元飙升至6万元,嘉楠科技2021年一季度营收同比激增488%。

但行业繁荣伴随严重能源消耗问题。剑桥大学数据显示,比特币网络年耗电量长期维持在130太瓦时以上,超过瑞典全国年用电量。国内部分矿场单日耗电量突破百万度,西南某省单个矿场年耗电量相当于三个地级市总和,这与“双碳”目标形成尖锐矛盾,成为监管层介入的核心动因。

三、矿机出海潮:全球化布局与本地化挑战

监管压力下,中国矿企开启大规模出海进程。头部企业如比特矿业斥资2500万美元在美国建设矿场,并与哈萨克斯坦企业合作开发900万美元项目,形成“北美—中亚”双枢纽布局。这种迁移既源于能源成本考量——中亚地区电价低至0.03美元/度,仅为国内工业电价的一半——也包含规避政策风险的战略选择。

然而,海外扩张面临多重挑战:政治风险方面,哈萨克斯坦2022年曾短暂限制加密货币交易,引发当地矿场运营波动;合规成本上,美国多个州要求矿场通过环境影响评估,部分项目因能耗标准不达标被迫搁置;物流环节,矿机运输需克服海关监管、设备损耗等问题,单台运输成本增加约15%。这些因素导致中小矿企出海门槛显著提高,行业集中度进一步提升。

四、挖矿生态的重构:从硬件竞争到算法迭代

监管加速了挖矿产业的技术分化。比特币挖矿因高能耗属性,逐渐向可再生能源丰富地区转移,挪威、冰岛等地利用水电、地热资源建立绿色矿场,形成“清洁能源+挖矿”的新型模式。与此同时,低能耗币种迎来发展机遇:奇亚币(Chia)采用硬盘挖矿机制,单位算力耗电量仅为比特币的千分之一,吸引大量散户入场;以太坊合并后转向权益证明(PoS)机制,彻底摒弃显卡挖矿,推动行业向低能耗转型。

市场格局方面,矿场托管模式成为主流。头部矿企通过提供电力管理、设备维护等服务,收取15%-30%的收益分成,这种轻资产模式降低了散户参与门槛,但也引发新的信任风险——部分矿场被曝克扣用户挖矿收益,行业亟待建立透明化监管机制。

五、监管的深层影响:行业洗牌与合规探索

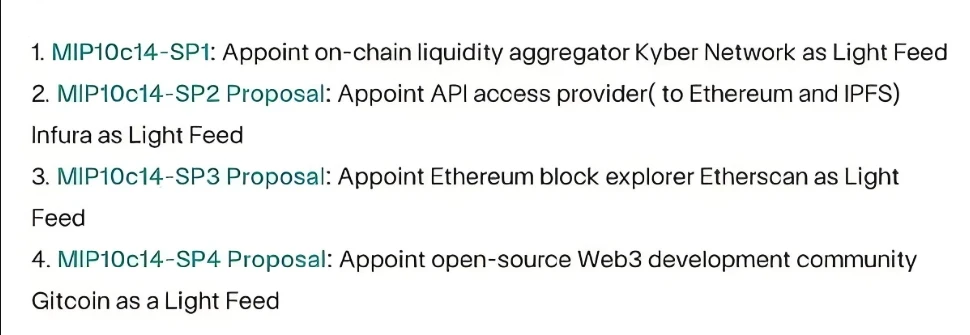

中国监管政策客观上推动了全球加密货币产业的去中心化进程。算力分散化降低了单一国家对网络的控制风险,但也带来新的治理难题——如何协调不同司法管辖区的监管标准,避免出现“监管洼地”。从国内看,政策促使资本流向合规领域,DeFi流动性挖矿、NFT等低能耗赛道获得更多关注,2023年国内DeFi用户数较2021年增长230%,显示行业自我革新能力。

总结

中国2021年的挖矿监管政策,本质上是传统产业政策与新兴数字经济的一次激烈碰撞。四年后的今天,行业已从最初的震荡期进入重构期:算力全球化布局、技术路线多元化、合规化探索成为新趋势。尽管高耗能争议尚未完全解决,但监管倒逼下的产业升级,正在为加密货币行业注入更可持续的发展动能。对于投资者而言,理解这场监管引发的行业变局,不仅需要关注短期算力迁移,更需把握技术迭代与政策演进的长期逻辑。