在全球数字资产监管框架加速重构的背景下,中国对虚拟货币的监管态度始终是影响Web3行业合规布局的关键变量。从比特币早期的“虚拟商品”定性到全面禁止虚拟货币相关业务,中国监管逻辑始终以维护金融稳定为核心目标。截至2025年,中国内地对虚拟货币采取“全链条禁止”的监管基调,与香港特区以牌照制推动虚拟资产发展的路径形成鲜明对比,这种差异化格局对境内外项目方的合规策略提出了更高要求。

一、比特币时代:虚拟商品定性与金融机构准入限制(2013-2016)

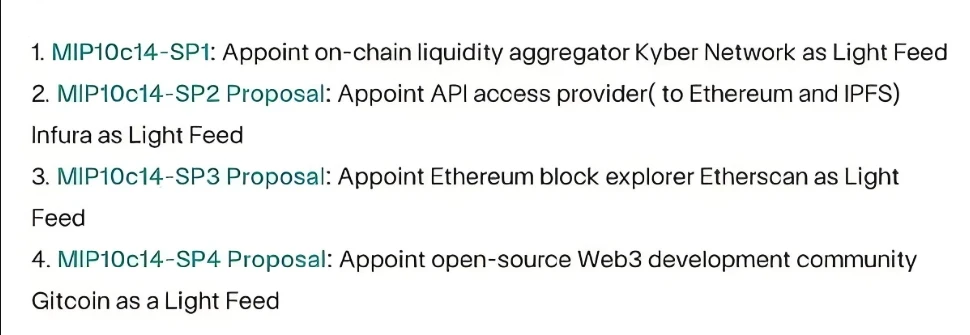

2013年五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》(“289通知”),标志着中国正式将虚拟货币纳入监管视野。该阶段监管核心在于切断虚拟货币与法定货币的金融联系:一方面明确比特币“不具有法偿性与强制性货币属性,属于特定虚拟商品”,另一方面禁止金融机构及支付机构提供登记、交易、清算等服务。这一政策奠定了“币链分离”的监管原则,即认可区块链技术的中性属性,但否定虚拟货币的货币化应用。

司法实践中,法院普遍将比特币认定为受法律保护的虚拟商品。例如在2014年“李某与火币网合同纠纷”案中,北京海淀区法院判决指出,比特币作为虚拟商品的财产属性受《民法通则》保护,但交易风险由投资者自行承担。这种“虚拟商品”定性为后续监管政策提供了法理基础,同时也为个人持有虚拟货币保留了法律空间。

二、ICO爆发期:从非法融资到交易平台清理(2017-2020)

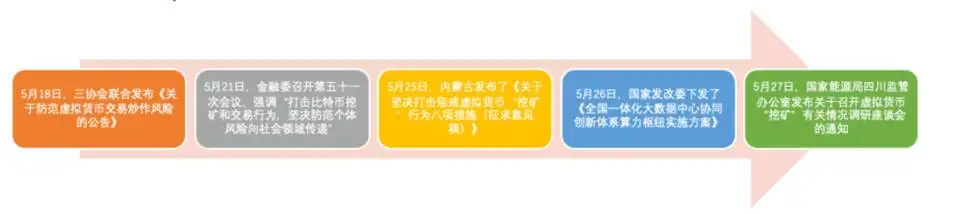

2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》(“九四公告”),针对ICO引发的系统性金融风险,将代币发行明确定义为“未经批准的非法公开融资”,涉嫌非法集资、金融诈骗等犯罪活动。该政策首次将监管范围从虚拟货币本身延伸至融资行为,要求任何组织和个人不得从事法币与代币兑换、信息中介等服务,境内虚拟货币交易所必须限期关停。

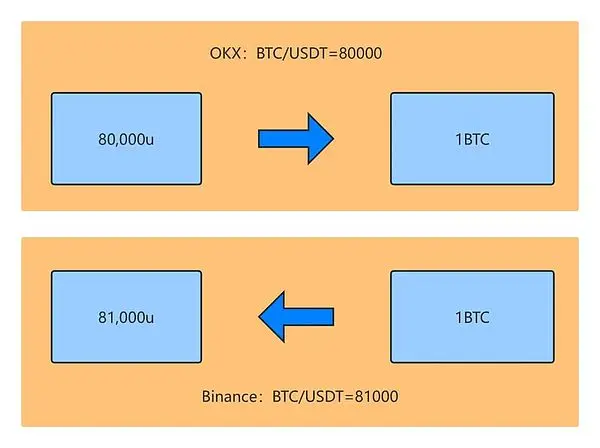

政策实施后,国内三大比特币交易所(火币、币安、OKCoin)被迫迁至海外,但衍生出“场外交易(OTC)”等灰色地带。司法层面开始强化“风险自负”原则,2018年“上海某科技公司比特币委托理财案”中,法院以“违背公序良俗”为由,判决委托理财合同无效,投资者需自行承担损失。这一时期监管重点从金融机构扩展至市场参与主体,初步构建了“发行-交易-服务”的全链条监管框架。

三、全面监管深化:从业务禁止到司法效力否定(2021年至今)

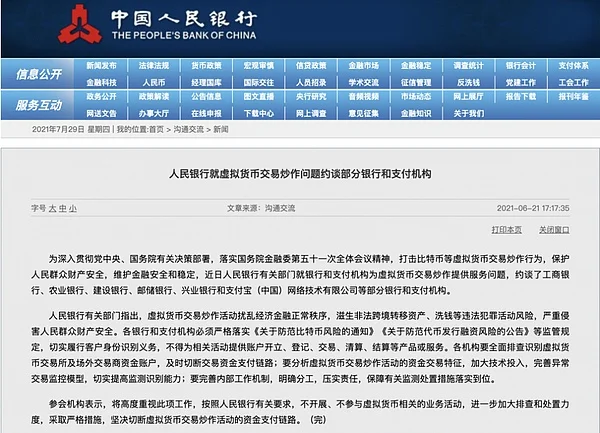

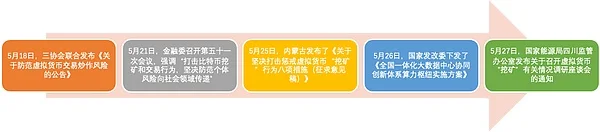

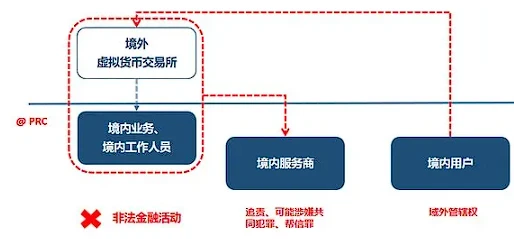

2021年十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(“924通知”),标志着中国虚拟货币监管进入新阶段。该政策首次在国家层面将虚拟货币相关业务定性为“非法金融活动”,涵盖法币兑换、币币交易、衍生品交易等全业态,并明确境外交易所向境内提供服务亦属非法。值得关注的是,政策首次否定了虚拟货币投资交易的民事法律效力,规定“违背公序良俗的民事法律行为无效,损失自行承担”。

刑事打击力度显著增强,2022年最高人民法院工作报告显示,全国法院审结涉虚拟货币犯罪案件同比增长37.6%,重点打击利用虚拟货币实施的洗钱、跨境赌博等犯罪行为。在“2023年陈某等人跨境洗钱案”中,被告利用USDT转移赌资逾10亿元,法院以“洗钱罪”判处主犯有期徒刑10年,并没收全部违法所得。这一时期监管逻辑从“风险防范”转向“源头治理”,通过民事、行政、刑事三重维度切断虚拟货币的市场渗透路径。

四、监管逻辑解析与合规启示

中国虚拟货币监管呈现三大核心特征:其一,坚持“货币主权优先”原则,通过否定虚拟货币的货币属性,维护人民币法定地位;其二,贯彻“金融安全底线”思维,将虚拟货币相关业务纳入非法金融活动范畴,防范系统性风险;其三,强化“技术-金融”二元治理,在禁止虚拟货币的同时,大力支持区块链技术在供应链金融、政务服务等场景的合规应用。

对于Web3项目方,需重点关注以下合规要点:一是严格遵守“境内禁止、境外隔离”原则,不得为境内用户提供虚拟货币相关服务;二是厘清“代币”与“通证”的法律边界,避免陷入ICO合规风险;三是建立跨境数据合规体系,防范因用户数据跨境引发的国家安全审查。此外,香港特区《数字资产发展政策宣言2.0》确立的牌照制度,为境内企业提供了“离岸合规试验田”,但需注意两地监管规则的差异性。

总结

从“虚拟商品”到“非法金融活动”,中国虚拟货币监管政策的演进轨迹折射出国家对数字经济发展的审慎态度。尽管监管趋严客观上提高了行业合规成本,但也为真正服务实体经济的区块链创新腾出了制度空间。对于加密行业从业者而言,理解监管逻辑的底层逻辑(金融稳定优先于技术创新),比单纯规避政策更具战略价值。未来,随着全球监管协调机制的完善,如何在主权货币体系与去中心化金融之间找到平衡点,将成为中国乃至全球监管机构面临的长期课题。