引言

数字资产自诞生以来,以其颠覆性技术逻辑和全球化流通特性,重塑了传统金融格局。全球数字资产市场规模已突破3万亿美元,但其监管框架长期处于碎片化状态。本文基于世界经济论坛对欧盟、直布罗陀、中国香港等九地监管实践的研究,系统梳理数字资产监管的现状、模式差异及政策建议,并结合历史语境与行业演进逻辑,探讨其对未来监管范式的启示。通过剖析不同司法管辖区在反洗钱(AML)、技术沙盒、去中心化金融(DeFi)等核心领域的策略选择,揭示监管逻辑与技术创新的动态博弈,为行业参与者提供兼具历史纵深与未来视野的参考框架。

一、数字资产监管的现状:分化中的全球图景

1. 法律地位的撕裂与监管框架的萌芽

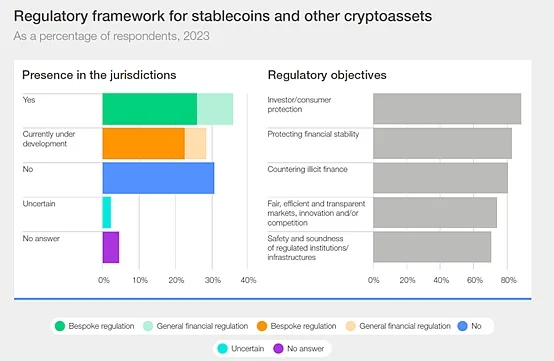

数字资产的经济重要性与法律身份的矛盾,构成全球监管困境的核心命题。大西洋理事会数据显示,全球仅33国明确数字资产合法地位,17国实施部分禁令,10国全面禁止。这种分化源于各国对技术风险的认知差异:发达国家更关注金融稳定与投资者保护,新兴市场则担忧资本外流与货币主权挑战。国际清算银行(BIS)2024年调查表明,超60%的司法管辖区已建立或正在构建监管框架,折射出全球监管从“被动应对”向“主动治理”的转向。

2. 监管范式的三元结构

当前监管框架呈现三种典型形态:48%的司法管辖区采用“专门监管”模式,如欧盟以《加密资产市场监管法案》(MiCA)构建独立规则体系,英国、新加坡针对稳定币单独立法;9%的地区选择“纳入现有框架”,将数字资产归入证券、支付工具等传统监管范畴(如日本修订《支付服务法》);另有33%的国家仍处于“监管真空”,反映出技术认知滞后与制度供给不足的双重困境。这种差异化路径,本质是各国在金融安全、创新激励与国际竞争力间的战略权衡。

二、监管模式的剖析:制度实验与路径差异

1. 欧盟:统一框架下的主权治理

欧盟以MiCA法案确立全球首个区域统一监管体系,其核心逻辑是通过“标准化准入”与“全流程穿透”平衡创新与稳定。法案要求加密资产服务提供商(CASPs)必须提交白皮书并获成员国统一许可,违者面临最高2000万欧元罚款或全球营业额4%的处罚。2024年分阶段生效后,尽管尚未产生大规模市场数据,但其“投资者保护优先”的理念已迫使行业重构合规体系。值得关注的是,MiCA将稳定币纳入电子货币监管框架,要求储备金100%覆盖,这为央行数字货币(CBDC)与私人稳定币的竞争格局埋下制度伏笔。

2. 直布罗陀:立法先行的离岸创新枢纽

作为全球首个推出分布式账本技术(DLT)立法的司法管辖区,直布罗陀通过“低税政策+敏捷监管”构建竞争优势。2019年《金融服务法》要求加密企业获GFSC许可证,但对境外交易收入免征所得税,吸引了超过200家区块链企业入驻。这种“监管绿洲”模式虽推动行业集聚,却面临洗钱风险外溢的质疑——2024年FATF评估指出其跨境交易监控机制存在漏洞,凸显离岸中心在全球监管协作中的天然局限。

3. 中国香港:“相同风险”原则下的再中心化尝试

香港2022年《虚拟资产发展政策宣言》确立“相同业务、相同风险、相同监管”原则,试图在传统金融中心基础上嫁接Web3生态。2023年成立的Web3发展工作组已推动三项制度突破:允许持牌交易所向零售客户开放、设立10亿港元创新基金、与内地联合探索跨境数字资产结算。然而,其监管逻辑隐含矛盾:一方面要求平台符合《证券及期货条例》,另一方面鼓励DeFi创新,这种“中心化监管与去中心化技术”的张力,考验政策执行的精细度。

4. 新加坡:技术中性主义的亚洲标杆

新加坡金融管理局(MAS)以“风险分层”构建监管金字塔:《支付服务法》要求数字支付代币(DPT)平台实施严格KYC,禁止向零售客户提供保证金交易;《金融服务与市场法》将证券型代币纳入传统资本市场监管。2024年修订的DPT框架分阶段实施后,已有6家头部交易所获全牌照,但行业反馈显示,合规成本较之前增加30%-50%。MAS的“技术中性”策略虽赢得国际声誉,却也面临创新活力抑制的批评——2024年DeFi交易量占全球比重较2022年下降12个百分点。

5. 美国:联邦制下的监管割据

美国数字资产监管的碎片化堪称全球之最:SEC将多数代币视为证券,CFTC主张商品属性,各州则自行其是(如怀俄明州允许银行持有加密资产)。2024年《稳定币监管法案》虽试图统一规则,但联邦与州的权力博弈导致落地缓慢。这种“多中心治理”既催生了硅谷的创新生态(占全球加密融资45%),也引发监管套利——2024年Tether将部分业务迁至波多黎各,折射出联邦监管空白下的制度漏洞。

6. 瑞士:基于原则的“监管谦抑”

瑞士以“技术无关性”为核心理念,拒绝为数字资产单独立法,而是通过FINMA指导意见将现有民法、金融法延伸适用。这种“轻干预”模式使其成为隐私币与DeFi项目的首选地(如Tezos基金会设于苏黎世),但也面临监管模糊的风险——2024年某匿名代币发行引发的民事纠纷,暴露出智能合约法律属性界定的空白。瑞士的实践表明,在技术快速迭代期,“原则性监管”可能比“规则性监管”更具弹性,但需配套高效的司法判例机制。

三、监管建议:从技术应对到范式重构

1. AML/KYC:技术赋能与全球协同

区块链的无国界特性,使单一司法管辖区的AML/KYC措施难以奏效。建议探索“区块链监管沙盒”,通过AI分析链上交易模式,实时识别可疑地址;建立跨国监管联盟,如参考“FATF旅行规则”,强制要求交易平台共享跨境转账信息。对企业而言,需构建“技术+制度”双合规体系——既采用链上监控工具(如Elliptic),又完善员工反洗钱培训机制。

2. 技术沙盒:从政策试验到生态共建

成功的沙盒机制需具备三大特征:明确的阶段性目标(如香港沙盒聚焦跨境支付)、公私部门的双向反馈机制(如新加坡MAS与企业的季度圆桌会议)、以及跨辖区的经验共享网络(如东盟国家的沙盒互认)。未来可探索“虚拟沙盒”,通过区块链模拟不同监管规则下的市场演进,降低政策试错成本。

3. DeFi监管:风险分层与参数化治理

DeFi的去中心化特性挑战传统监管框架,建议采用“风险矩阵”分类管理:对借贷类协议(如Aave)实施资本充足率要求,对DEX(如Uniswap)强制交易透明化,对算法稳定币建立储备金监管机制。参数化治理(如设定智能合约的风险阈值)可能成为破局关键——通过链上代码自动执行监管规则,实现“代码即法律”的新型治理范式。

4. 隐私与安全:中心化监督与技术创新的平衡

数据显示,2024年全球加密资产盗窃案损失达120亿美元,凸显安全治理的紧迫性。建议建立跨部门的“数字资产安全委员会”(如阿联酋VARA模式),统筹网络安全标准制定与事件响应;鼓励零知识证明、多方计算等技术创新,在保护用户隐私的同时满足监管合规要求,破解“隐私与安全”的二元对立。

总结:监管演进的历史逻辑与未来图景

从九地实践看,数字资产监管正经历从“技术恐慌”到“治理理性”的转变:欧盟的统一立法奠定主权监管基调,香港、新加坡探索东西方制度融合,美国的联邦制困境折射全球治理矛盾,瑞士的“监管谦抑”则保留了创新容错空间。这些实践共同揭示:监管的本质是对“技术可能性”与“制度可行性”的动态校准——过度压制将窒息创新,放任自流则引发系统性风险。

展望未来,三种趋势值得关注:其一,“监管科技化”加速,AI、区块链将成为监管基础设施;其二,“全球治理碎片化”与“区域监管一体化”并存,欧盟、东盟等区域框架可能主导规则制定;其三,“去中心化监管”理念兴起,DAO(去中心化自治组织)或成为新型监管协作单元。对于行业而言,需深刻理解监管背后的制度逻辑,在合规框架内探索技术创新,推动数字资产从“边缘金融”走向“主流基础设施”。这一路径虽充满挑战,但唯有通过监管与技术的良性互动,才能最终实现“创新驱动增长、制度保障安全”的行业愿景。