2021年,全球数字资产市场经历爆发式增长,比特币等加密货币市值屡创新高,去中心化金融(DeFi)生态快速扩张,但监管滞后问题日益凸显。

美国作为全球金融中心,面临着如何平衡创新激励与风险防控的关键抉择。在此背景下,弗吉尼亚州众议员Don Beyer提出《2021数字资产市场结构和投资者保护法案》,试图构建美国第一个全面的数字资产监管框架。该法案不仅聚焦于加密货币监管灰色地带的制度填补,更试图通过对稳定币、央行数字货币(CBDC)的前瞻性规范,确立美国在全球数字金融竞争中的主导地位。其核心条款对数字资产与证券的监管分工、稳定币的政府控制权、美联储的数字美元发行权等关键领域作出系统性安排,成为观察美国加密货币政策演进的重要标本。

二、法案核心架构:监管权力的重新配置与行业约束

(一)监管管辖权的二元划分

法案首次以立法形式明确“数字资产”与“数字资产证券”的法定边界,将非证券属性的数字资产划归商品期货交易委员会(CFTC)监管,具有证券特征的资产则纳入证券交易委员会(SEC)管辖。这一分工试图解决长期以来两机构在加密资产监管上的管辖权争议,例如SEC对Ripple、Coinbase等项目的执法争议在法案提出时已初现端倪。法案进一步要求两机构对市值、交易量前90%的加密资产明确监管属性,意在消除头部项目的合规不确定性,但其将监管资源集中于头部的设计,客观上可能加速行业集中度提升。

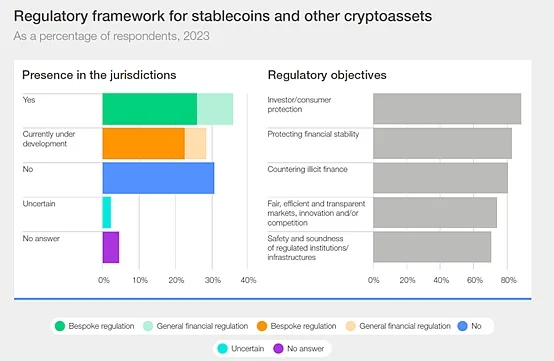

(二)稳定币:财政部的绝对控制权

法案最具争议的条款之一,是赋予美国财政部对法币稳定币的“全部权力”。财政部长有权单方面决定美元稳定币的发行与存续,这直接触及稳定币行业的核心命脉。2021年,Circle的USDC流通量已达265.8亿美元,去中心化金融对稳定币的依赖度与日俱增。法案若落地,意味着政府可通过行政手段干预稳定币供应,进而影响DeFi生态的资金流动。这种将稳定币视为“国家金融基础设施”的监管理念,与加密货币的去中心化理想形成根本冲突,为后续行业与监管的博弈埋下伏笔。

(三)央行数字货币:美联储的唯一发行权

法案明确美联储为数字美元的唯一发行主体,从法理上排除了私人机构发行CBDC的可能性。这一设计既回应了当时全球央行数字货币竞争的压力(如中国数字人民币的试点推进),也体现了美国维护美元霸权的战略考量。通过垄断数字货币发行权,美联储可在保留货币政策控制权的前提下,探索传统金融体系与区块链技术的融合路径,但同时也限制了去中心化数字货币对现有金融秩序的颠覆性潜力。

(四)合规性与投资者保护强化

法案以《银行保密法》为基础,将数字资产纳入反洗钱监管体系,要求交易平台履行更严格的报告义务。同时,法案强制要求FDIC、NCUA等机构向投资者明示数字资产不受传统金融保险,这一举措意在纠正当时市场盛行的“稳定币等同于银行存款”的认知偏差。然而,此类风险提示的实际效果受制于投资者教育水平,在市场狂热期往往难以有效防范非理性投资行为。

三、行业震荡与监管理念的内在冲突

(一)稳定币市场的应激反应

尽管法案最终未落地,但其释放的监管信号已对市场产生实质影响。2021年下半年起,USDC发行方Circle加速推进合规化进程,主动寻求州级银行牌照,反映出行业对政府控制权的担忧。与此同时,去中心化稳定币(如DAI)的市场份额出现阶段性增长,部分投资者将其视为规避监管风险的替代选择,这反而加剧了市场分化。

(二)监管分工的执行困境

CFTC与SEC的管辖权划分在实践中面临技术挑战。许多加密资产兼具商品与证券属性(如算法稳定币、平台币),两机构的监管口径差异可能导致市场主体无所适从。这种二元监管架构的内在矛盾,在后续几年的监管实践中持续显现,例如SEC对Uniswap等去中心化交易所的执法行动,就引发了关于“数字资产证券”定义的广泛争议。

(三)创新与安全的平衡难题

法案体现的“父爱主义”监管理念,在投资者保护与行业创新之间难以实现最优平衡。严格的稳定币管制可能抑制金融科技创新,但放任自流又可能引发系统性风险。这种两难处境在2023年硅谷银行危机中再次凸显——部分加密企业因银行流动性风险遭受池鱼之殃,暴露了数字资产行业与传统金融体系的深度关联性,也让监管层重新审视“隔离监管”与“穿透式监管”的利弊。

四、历史镜鉴:法案的遗产与监管范式启示

尽管《2021数字资产市场结构和投资者保护法案》未成为正式法律,但其提出具有重要历史意义。首先,它首次将数字资产监管纳入美国国家立法议程,标志着加密货币从边缘金融创新进入主流监管视野。其次,法案确立的“分类监管、政府主导”理念,为后续政策提供了参考框架。例如,2022年拜登政府发布的《关于保护美国国家安全的数字资产》行政命令,就延续了对稳定币、CBDC的强监管基调。此外,法案引发的行业讨论,推动了加密货币监管的国际协调,G20等国际组织开始将稳定币监管纳入全球金融治理议题。

从局限性看,法案未能充分预见数字资产技术的快速迭代。例如,其对“数字资产”的定义未覆盖非同质化代币(NFT)、去中心化自治组织(DAO)等新兴形态,导致监管框架刚提出就面临滞后性问题。同时,法案过度依赖行政权力(如财政部长的自由裁量权),可能引发监管俘获风险,这一点在加密货币行业高度全球化的背景下尤为突出——市场主体可通过跨境布局规避单一国家的监管限制。

五、未来展望:监管演进的可能路径

站在2025年的时间节点回望,《2021数字资产市场结构和投资者保护法案》可视为美国加密货币政策的“启蒙法案”。其核心启示在于:数字资产监管需要超越传统金融监管的路径依赖,在技术中立性、风险可控、创新包容之间寻求动态平衡。未来,美国可能沿着以下方向完善监管体系:一是推动监管科技(RegTech)应用,提高对链上交易的实时监控能力;二是探索“沙盒监管”机制,为创新项目提供有限度的试错空间;三是加强国际监管合作,共同应对加密货币跨境流动带来的挑战。

对于稳定币而言,监管趋势正朝着“许可制”方向演进。尽管法案提出的财政部集权模式未被完全采纳,但各州已陆续出台稳定币发行许可制度(如纽约州的BitLicense升级版),要求发行方满足资本充足率、准备金托管等要求。这种“联邦框架+州级执行”的模式,可能成为美国稳定币监管的折中方案。

六、结论:监管叙事的转折点

《2021数字资产市场结构和投资者保护法案》的价值不在于具体条款的落地,而在于其开启了美国数字资产监管的制度化讨论。它揭示了一个核心矛盾:去中心化的加密货币与中心化的监管体系之间的冲突,本质上是技术革命与制度惯性的碰撞。尽管法案未能解决这一矛盾,但其提出的监管框架雏形,为后续政策制定者提供了宝贵的思考起点。在加密货币已深度融入全球金融体系的今天,如何构建既具弹性又富有效率的监管框架,仍是各国面临的共同课题。该法案的历史地位,或许将随着数字金融的发展而被重新审视——它既是传统金融监管理念的延续,也是通向新型监管范式的桥梁。

标签: #美国加密货币监管 #稳定币法规 #CFTC SEC分工 #央行数字货币 #投资者保护