2023年的加密货币市场,像一艘驶入雷区的航船。这一年,监管浪潮与市场波动的双重冲击下,行业迎来了关键转折。瑞士跨国投资银行巨头瑞银集团(UBS)当年发布的一份客户报告,像一块巨石投入本就波涛汹涌的湖面,瞬间激起市场对监管风险的激烈讨论。报告里,瑞银用惯有的专业口吻警告:若监管压力持续加码,加密资产将不再适合专业投资者;更直言全球监管部门的抵制态度,可能进一步加剧数字资产价格下行压力,甚至亲手戳破“加密市场泡沫”。

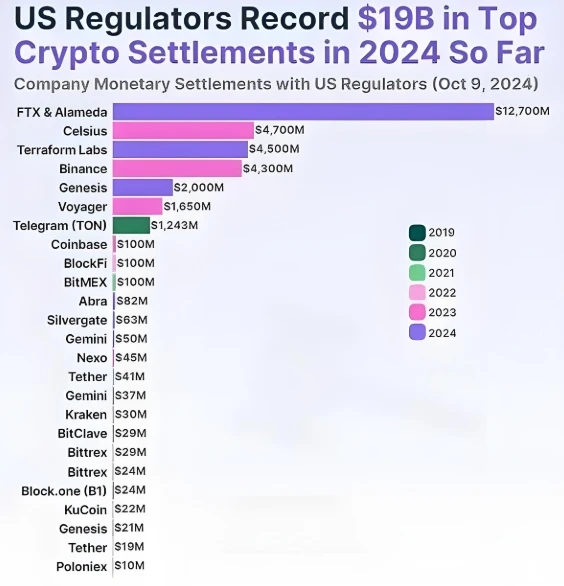

就在这份报告引发热议的同时,现实中的监管大戏正接连上演:中国对比特币挖矿业务的新一轮打击、英国金融行为监管局(FCA)对币安的强硬出手……这些事件串联起来,勾勒出2023年加密市场监管趋严的清晰图景。今天,我们就以瑞银的风险警告为切入点,结合当年的关键事件与行业深层逻辑,聊聊2023年监管政策的底层逻辑、对市场的真实影响,以及这一切给加密行业未来发展留下了哪些启示。

一、瑞银对加密市场的核心警告

1. 监管压力下的投资适用性重估

瑞银全球财富管理团队在报告里说得很明白:加密资产的投资价值,跟它所处的监管环境绑得死死的。在监管压力持续升温的背景下,就算是专业投资者,加密资产也不再是个好的配置选择。

这背后的逻辑不难理解:监管政策的风吹草动,首先冲击的就是市场流动性,进而动摇价格根基。比如说,政策一旦收紧,交易渠道可能被堵死,项目合规成本会飙升,恐慌性抛售很容易一触即发。瑞银这番话,其实是给加密市场的“野蛮生长”阶段敲了警钟——它在提醒大家,传统金融体系和加密领域的监管框架,压根就是两回事。

2. “泡沫”破裂风险的逻辑推演

瑞银担心“加密市场泡沫”会破,不是凭空猜测。报告分析,全球监管部门对加密货币的抵制,可能通过两条路径形成双重打压:情绪上,监管机构的公开批评会让投资者信心受挫,投机资金自然会撤离;政策上,各国可能跟风中国、英国的监管动作,形成连锁反应,进一步压缩市场生存空间。

这种双重压力下,加密资产价格很可能出现剧烈波动,甚至重演传统金融市场泡沫破裂的戏码。瑞银的分析,当时确实给市场泼了盆冷水,但也逼着大家去思考:加密市场的本质到底是什么?

二、监管压力的具体表现

1. 中国监管行动:挖矿行业的结构性变革

2023年4月底,中国监管部门对比特币挖矿业务的新一轮打击,成了当年加密市场的第一个“黑天鹅”。要知道,中国当时可是全球比特币算力的主要集中地,监管一出手,大量矿机要么关停,要么被迫搬到国外,比特币网络算力短期内暴跌,币价也跟着坐起了过山车。数据显示,政策落地后一周,比特币价格就跌了约15%,部分中小型矿商账上现金流撑不过一个月。

但市场对这件事的看法,却分成了两派。加密社区里不少人觉得,算力迁移反而是个优化行业生态的机会——比如把矿场搬到水电、风电丰富的地方,能降低挖矿的碳排放量;而且算力分散后,单一国家对比特币网络的控制力减弱,反而更符合区块链去中心化的初衷。这种“危中有机”的局面,恰恰体现了加密行业面对监管压力时的韧性和自我调整能力。

2. 英国及欧洲监管行动:交易所生态的重塑

2023年6月27日,英国金融行为监管局(FCA)突然对全球最大数字资产交易所币安亮出红牌,这成了欧洲监管趋严的标志性事件。FCA直言,币安在英国的运营存在严重合规漏洞,可能坑害投资者。

这一下可捅了马蜂窝。TSB、NatWest、巴克莱等英国主流银行紧接着就限制客户使用加密货币交易所,币安在英国的用户活跃度一下子掉了一大截。这件事暴露了一个关键问题:加密交易所和传统金融体系对接时,软肋太明显——银行作为资金进出的“阀门”,一旦拧紧,交易所就可能面临“断粮”危机。

与此同时,德国、法国等欧洲国家也纷纷收紧加密监管,欧盟层面的《加密资产市场法规》(MiCA)加速落地,欧洲加密监管正式进入“制度性约束”时代。

三、加密市场的核心风险点

1. 高投机性:收益与风险的双刃剑

瑞银在报告里反复强调加密货币是“投机市场”,这判断可不是拍脑袋来的,而是基于加密资产的价格波动特征和市场参与者结构。跟股票、债券这些传统资产比,加密货币价格太容易被市场情绪、社交媒体言论这些非基本面因素带偏。

2023年就有活生生的例子:某知名企业家一条“狗狗币相关”推文,就让相关代币单日暴涨120%,次日又暴跌80%。这种极端波动,虽然让投机者看到了“一夜暴富”的机会,但对专业投资者来说,风险敞口也太大了。瑞银其实是在提醒大家:别把加密资产当成“稳赚不赔”的香饽饽,它本质上就是个高风险的投机工具。

2. 杠杆交易问题:与主流监管的根本冲突

加密货币交易里的高杠杆(比如50倍、100倍),被瑞银视为“跟主流金融监管对着干”的核心问题。传统金融体系对杠杆管得有多严?股市融资融券杠杆普遍不超过2倍,期货市场也多控制在10倍以内。而加密市场动辄50倍、100倍的杠杆,简直像给市场装了“定时炸弹”——一旦价格剧烈波动,高杠杆仓位大面积爆仓,可能引发交易所流动性危机,甚至波及整个市场。

后来多国监管机构限制加密杠杆交易的政策,其实跟瑞银的观点不谋而合。这也说明,传统金融机构和加密行业在风险控制理念上,差得不是一星半点。

四、市场观点分歧:监管的双重叙事

1. 加密社区的乐观视角:危机中的转型机遇

面对中国的监管打击,加密社区里不少人反而挺乐观。他们觉得,算力迁移是行业优化的必经之路。当时哈萨克斯坦、美国得州等地趁机抛出橄榄枝,低廉的电力成本和友好的政策,吸引了大量中国矿机迁入,当地加密基础设施建设和就业都跟着沾了光。

更重要的是,算力分散后,单一国家对比特币网络的影响力下降,这才真正符合区块链去中心化的初心。在这些人眼里,监管压力不是洪水猛兽,而是淘汰落后产能、推动行业升级的“催化剂”。

2. 传统机构的谨慎立场:连锁反应的潜在风险

但以瑞银为代表的传统金融机构,更担心“多米诺骨牌效应”。他们怕中国的监管行动会成为第一张倒下的牌,其他国家会跟着学。英国FCA对币安的出手,就被部分分析师解读为对中国政策的“呼应”。

这种连锁反应一旦形成,加密市场可能会掉进“监管寒冬”:项目融不到钱,用户增长停滞,甚至整个行业都可能萎缩。瑞银的担忧,其实反映了传统金融体系对加密行业的固有疑虑——没有监管框架兜底,市场怎么可能持续发展?

五、瑞银的矛盾动态:从传言到警示的背后

有意思的是,2023年5月,市场上还流传瑞银要为富有的客户推出加密货币交易服务,这跟后来的风险警告简直判若两人。这种矛盾,其实暴露了传统金融机构在加密领域的复杂心态:一方面,加密市场的高增长潜力让人眼馋,不想错过;另一方面,监管不确定性和市场风险又让人望而却步。

瑞银的态度转变,说到底是对监管环境变化的“应激反应”——当监管压力明显增大时,机构自然会选择保守策略,先把合规和风险控制摆在第一位。这也揭示了加密行业和传统金融体系的深层矛盾:一个靠创新和自由生长,一个讲规则和稳定,两者要真正融合,还得在时间和制度上慢慢磨合。

六、风险提示:合规与理性的双重呼唤

Cointelegraph中文此前多次提醒,加密货币投资风险极高,尤其在中国还没出台数字资产相关政策法规的情况下,中国大陆用户更要谨慎参与。这个提醒放到今天依然管用:监管政策始终是加密市场的“晴雨表”,投资者得盯紧政策动向,客观评估自己能扛住多大风险。

对行业从业者来说,合规化是加密行业走进主流视野的必经之路。只有主动拥抱监管,行业才能走得长远。

总结:监管浪潮下的行业嬗变与未来展望

回头看2023年瑞银的风险警告和当年的监管事件,加密市场在监管压力下的变化轨迹其实很清晰:短期看,监管政策确实让市场价格大起大落,行业格局也被重塑;但长期看,市场通过自我调整和创新,展现出了不小的韧性和适应能力。

从宏观视角看,2023年的监管浪潮不是偶然,而是传统金融体系和加密新兴领域碰撞的必然结果——前者想把后者装进现有监管框架,后者则在创新空间和合规要求之间找平衡。

展望未来,加密行业大概率会进入“监管与创新并存”的新阶段。随着各国加密监管框架逐渐成型,行业会告别“野蛮生长”,走向规范化发展。对投资者来说,得更看重项目的基本面和合规性,别再盲目跟风投机;对监管机构来说,怎么在防风险和鼓励创新之间找到平衡点,是政策制定的关键;对从业者来说,主动拥抱监管、提高透明度,才能拿到主流认可的“入场券”。

虽然现在加密市场还有不少不确定性,但技术创新的底层逻辑没变——区块链在去中心化金融、供应链管理、数字身份等领域的应用潜力,依然值得期待。就像瑞银报告里隐约透露出的意思:加密市场的真正价值,不在短期的投机泡沫里,而在长期的技术革新和社会价值创造中。只有经过监管浪潮的洗礼,行业才能褪去投机的浮躁,回归技术创新的本质,开启更可持续的发展之路。