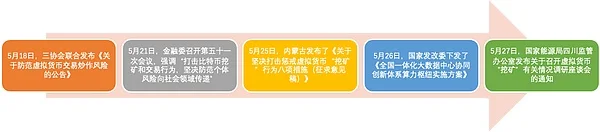

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO(代币发行融资)实施强监管,成为加密货币行业发展的重要转折点。三周年后的2020年,DeFi(去中心化金融)在全球范围内迅速崛起,引发市场对其发展前景与监管命运的热烈讨论:DeFi是否会重蹈ICO的覆辙,面临严格的监管约束?本文将通过回顾9·4公告的核心内容,分析DeFi的兴起逻辑与潜在风险,结合法律视角探讨其监管前景,以期为加密货币行业的健康发展提供参考。

一、9·4公告回顾:ICO监管政策核心

1. 公告背景

2017年,ICO在全球范围内掀起热潮,大量项目通过发行代币募集资金,市场投机氛围浓厚,伴随虚假项目、欺诈等乱象,严重损害投资者权益,扰乱金融秩序。在此背景下,中国政府果断出手,发布9·4公告,对ICO进行全面整顿。

2. 核心内容

公告明确代币/虚拟货币“不具有与货币等同的法律地位”,禁止非法代币发行融资活动,要求已完成融资的项目清退资金。同时,禁止代币融资交易平台从事法币与代币兑换等服务,金融机构和支付机构不得为代币相关活动提供支持。公告还强调风险提示,要求行业组织发挥自律作用,抵制非法金融活动。

9·4公告的出台,迅速遏制了ICO的疯狂炒作,清退了大量违规项目,净化了市场环境,为后续加密货币行业的规范发展奠定了基础。

二、DeFi的兴起:发展逻辑与爆发节点

1. DeFi定义

DeFi即分布式金融/去中心化金融,基于以太坊等区块链技术,构建去中心化的金融应用生态,包括去中心化交易所、借贷平台、钱包等。其核心特征是“去中介化”,通过智能合约实现金融服务的自动化、透明化,降低中间成本,提高效率。

2. 发展历程

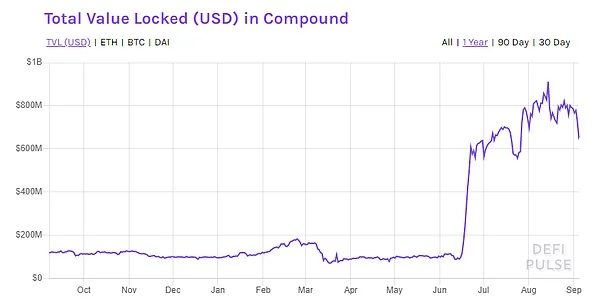

2020年成为DeFi爆发元年。2月,DeFi总锁仓量首次突破10亿美元,标志着行业进入规模化发展阶段。

6月,Compound引入“流动性挖矿”机制,用户通过提供流动性获得治理代币COMP奖励,引发市场热潮。该项目总锁仓量从6月初的1.13亿美元飙升至9月初的7.0986亿美元,COMP价格也大幅上涨。

随后,Balancer、Curve等项目纷纷跟进,发行治理代币,“收益耕作”概念兴起,DeFi在加密货币社区迅速爆发,吸引大量资金和用户。

DeFi的兴起,本质上是对传统金融体系的挑战与补充,其去中心化、无需许可的特性,为全球用户提供了更便捷、低成本的金融服务入口,尤其在新兴市场和金融弱势群体中具有广泛吸引力。

三、DeFi的潜在风险:泡沫与隐患

1. 市场波动风险

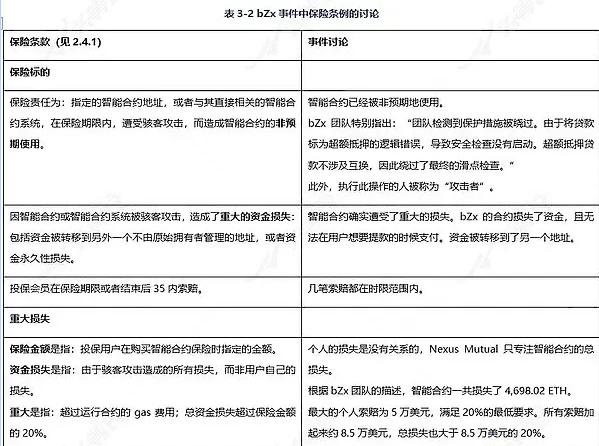

DeFi高度依赖波动性较大的数字资产(如ETH)作为抵押品,市场价格剧烈波动可能引发系统性风险。2020年3月12日,ETH价格暴跌,导致DeFi锁仓量骤减,以太坊网络拥堵,Gas费飙升,暴露出DeFi在极端市场环境下的脆弱性。这种依赖数字资产抵押的模式,使得DeFi市场容易受到加密货币价格波动的冲击,可能引发类似传统金融市场的“金融危机”。

2. 平台机制风险(以Uniswap为例)

Uniswap作为头部去中心化交易所,采用AMM(自动做市商)模式,用户无需注册和KYC即可交易,降低了准入门槛,但也带来诸多问题。任何人都可以创建和下架代币,导致大量“垃圾币”“空气币”涌入,项目方通过喊单拉盘后跑路的现象频发,Uniswap被称为“币圈老虎机”。此外,其匿名性可能为洗钱等金融犯罪提供便利,增加了监管难度。截至2020年9月4日,Uniswap 24小时交易量达到8.6亿美元,超过火币、OKEx等中心化交易所,位居行业第二(仅次于币安)。

截至2020年9月4日,Uniswap总锁仓量达到16.8亿美元,位居DeFi项目首位。

3. 泡沫积聚

与2017年ICO泡沫相似,DeFi市场也出现了盲目炒作、项目质量参差不齐的现象。许多项目未经充分测试和审计,仅靠概念炒作吸引资金,市场投机氛围浓厚,泡沫不断积聚。缺乏明确的监管框架,使得市场秩序混乱,投资者权益难以得到有效保护。

四、监管展望:DeFi会面临强监管吗?

1. 与ICO的相似性

DeFi与ICO在高投机性、项目风险高、监管缺失等方面具有相似性。两者都可能引发金融风险,损害投资者利益,影响金融稳定。因此,DeFi面临监管审查的可能性不容忽视。

2. 律师观点(刘磊律师)

刘磊律师将数字货币分为“主权数字货币”和“非主权数字货币”。非主权数字货币进一步分为比特币/以太坊、稳定币和通证(如DeFi治理代币)。通证具备证券特质,但在中国《证券法》下暂未被纳入监管,导致其游离于法律约束之外,易成为“韭菜赌场”。他预测,我国可能针对“通证”出台进一步明确的监管政策。

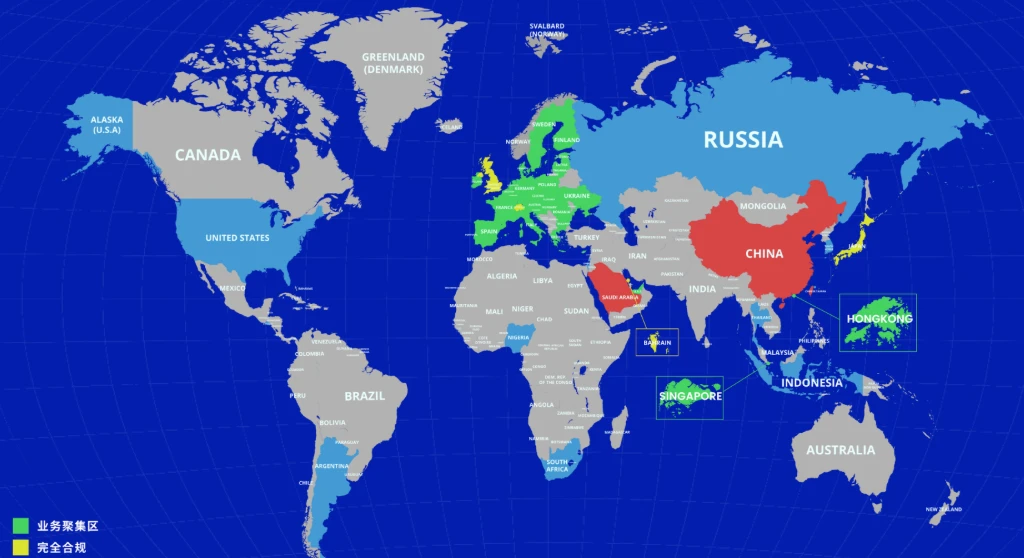

从全球视角看,各国对DeFi的监管态度逐渐清晰。美国、欧盟等已开始探索对DeFi的监管框架,如将部分DeFi活动纳入现有金融监管体系,要求项目方遵守反洗钱、投资者保护等规定。中国作为全球重要的金融市场,必然会密切关注DeFi的发展,在防范风险的前提下,探索适合国情的监管路径。

总结

9·4公告是中国加密货币监管史上的重要里程碑,其核心逻辑在于防范金融风险、保护投资者权益、维护金融秩序。DeFi的兴起是技术创新与市场需求驱动的结果,但其潜在风险不容忽视。与ICO相比,DeFi具有更复杂的技术架构和更广泛的应用场景,监管挑战更大。

从长远来看,DeFi要实现可持续发展,离不开合理的监管框架。监管的目的不是扼杀创新,而是引导行业规范发展,平衡创新与风险。未来,中国可能在借鉴国际经验的基础上,结合国情,对DeFi实施分类监管、穿透式监管,重点加强对通证、稳定币等领域的监管,防范金融犯罪,保护投资者合法权益。同时,行业自身也应加强自律,推动技术创新与合规发展相结合,共同营造健康、有序的加密货币生态。我们有理由相信,在监管与创新的良性互动中,加密货币行业将逐步走向成熟,为全球金融体系的发展贡献积极力量。