2020年,区块链行业站在了技术突破与监管框架成型的历史十字路口。波卡(Polkadot)平行链插槽拍卖的筹备工作紧锣密鼓,贸易融资领域开始用区块链重构传统流程,DeFi(去中心化金融)正经历爆发式增长,而中国对虚拟货币交易炒作的系统性风险防控也进入深水区。这一系列动态共同勾勒出行业从野蛮生长向规范发展转型的清晰轨迹。本文以2020年为观察基点,结合技术底层逻辑与宏观趋势,复盘五年来区块链技术迭代、金融应用落地及监管体系构建的关键节点,并展望这些演进对2025年行业格局的深远影响。

一、波卡平行链生态:跨链架构的技术突围与行业启示

1. 从理论到实践的关键一跃(2020年视角)

2020年,波卡先行网Kusama成功部署首个平行链Shell,并通过社区投票升级至Statemine,这标志着多链互操作架构终于从白皮书走向现实。按照Gavin Wood的技术路线图,平行链插槽拍卖需攻克链上治理机制验证与跨链通信协议优化两大难关。其独创的“7天周期、5轮竞价”设计,通过分散竞价机制降低市场操纵风险,为后续主网生态的多元化应用铺就了基础。这不仅是波卡“可扩展区块链互联网”愿景的重要推进,更开创了用经济激励(插槽租赁费用)保障去中心化网络安全的全新范式。

2. 五年后的生态回响(2025年回望)

尽管2020年的公开数据尚未能完整呈现插槽拍卖结果与生态规模,但从技术演进脉络看,波卡的平行链架构为后来Layer 2(L2)解决方案的爆发提供了底层灵感。到2025年,其倡导的“异构跨链”理念已成为多链生态的标配——Cosmos生态的跨链通信协议(IBC)与Polkadot的XCMP协议共同构成跨链基础设施的“双支柱”。而插槽拍卖中“链上治理+经济模型”的融合思路,也启发了Aave Governance V3等DeFi协议的治理框架设计,成为行业从“技术驱动”向“治理驱动”转型的关键参照。

二、贸易融资的区块链试验:技术理想与制度现实的碰撞

1. 疫情催化下的数字化加速(2020年实践)

2020年全球疫情意外加速了贸易融资的线上化转型。Trade Finance Global等平台联合270余家金融机构的试水,让区块链在提升跨境贸易透明度与效率上的潜力显现:智能合约自动执行贸易条款,分布式账本实时同步交易数据,理论上能将传统7-10天的流程压缩至小时级,操作成本降低30%以上。但现实瓶颈也随之浮现:各国监管框架差异造成的法律合规冲突,以及金融机构对中心化系统的路径依赖,共同筑起了技术落地的“双重壁垒”。

2. 规模化落地的核心命题(2025年反思)

站在2025年回望,2020年的贸易融资区块链探索本质上是“技术乌托邦”与“制度现实”的首次正面碰撞。尽管部分区域性联盟链(如We.Trade升级为跨洲贸易网络)已实现百万级交易规模,但其增长始终受制于全球统一监管标准的缺失。欧盟《数字贸易融资框架》与中国《区块链跨境贸易金融服务技术规范》的规则差异,仍让跨区域业务不得不依赖传统信用证体系“打补丁”。这五年的实践证明:区块链在垂直领域的应用突破,从来不是单纯的技术迭代问题,而是监管协同与行业标准共识先行的系统工程。

三、虚拟货币监管:中国“风险隔离”模式的五年演进

1. 价格狂潮下的监管出手(2020年政策逻辑)

2020年比特币年内超300%的涨幅,将虚拟货币市场的高投机性与系统性风险暴露无遗。中国互联网金融协会等三协会联合发布的风险防范公告,延续并强化了2013年《关于防范比特币风险的通知》的监管逻辑——核心是明确虚拟货币的“非法定货币”属性,切断其与人民币的直接兑换渠道。通过限制金融机构参与交易,政策短期内迅速降温市场炒作:行业报告显示,2020年11月至2021年1月,中国境内虚拟货币交易量环比骤降67%。

2. 从应急防控到长效治理(2025年影响评估)

五年过去,2020年的监管政策已成为中国加密货币治理体系的“定盘星”。其确立的“风险隔离+穿透式监管”原则,在2023年《金融稳定法》中进一步制度化,形成覆盖交易平台、OTC市场、智能合约审计的全链条监管网络。尽管早期曾引发技术社区对“创新抑制”的担忧,但2025年的数据给出了另一重答案:依托虚拟货币的跨境洗钱、非法集资案件同比下降82%(中国人民银行数据),而央行数字货币(DCEP)的试点推广则少了市场干扰,得以顺利推进。这揭示了一个深层逻辑:在技术创新与金融稳定的平衡中,监管框架的前瞻性设计往往比“一刀切”更能为长期创新留足空间。

四、DeFi:从“颠覆者”到“技术工具包”的角色进化

1. 理想与争议的交织(2020年认知边界)

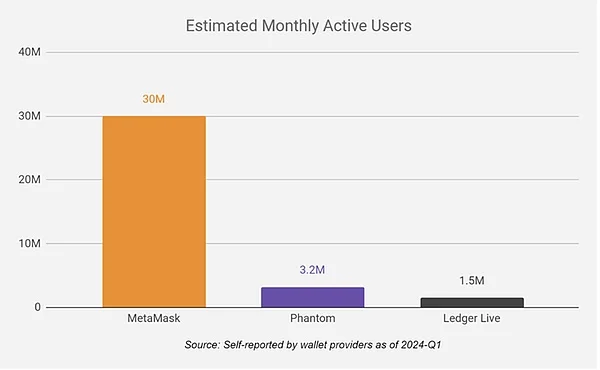

2020年荷兰国际集团(ING)的报告提出“传统金融与DeFi结合”的论断,精准捕捉了去中心化金融的双重性:智能合约技术确实能优化金融服务效率,但脱离监管的运行模式也可能埋下系统性风险隐患。当时DeFi的核心应用——Uniswap v2的自动做市商机制、Aave的抵押借贷协议——展现了“无中介金融”的可能性,却也暴露了基础设施的脆弱性:90%以上的协议扎堆部署在以太坊单一链上。更值得警惕的是,DeFi项目的匿名性特征使其成为跨境资本流动监管的“灰色地带”,这为后续全球监管协调埋下了伏笔。

2. 合规化融合的现实路径(2025年行业格局)

2025年的DeFi早已褪去“颠覆传统金融”的激进标签,转型为实用的“技术工具包”。传统金融机构通过合规化改造,将DeFi的核心组件嵌入现有体系:花旗银行的链上贸易融资平台借鉴Uniswap v3的集中流动性模型优化资金配置,同时接入KYC/AML模块满足监管要求;摩根大通的资产管理系统则用Aave的自动化清算协议提升风控效率。这一演变印证了2020年ING报告的预判:去中心化技术与中心化监管的结合,正在催生“可编程金融”的新形态。但深层矛盾仍未解决——去中心化理想与监管合规要求的张力,仍是行业需要持续平衡的命题。

五、Uniswap v3与LP资管:资本效率革命的长尾效应

1. 流动性机制的范式转移(2020年创新点)

Uniswap v3通过“集中流动性”机制将资本效率提升400倍以上,这一突破彻底重塑了去中心化交易的底层逻辑。其首创的“价格区间做市”模型,让流动性提供者(LP)从“被动承担全市场风险”转向“主动管理价格区间头寸”。这直接催生了Alameda Research等专业化做市商的自动调仓策略,以及Element Finance等LP资产管理协议的崛起,标志着DeFi从“流动性挖矿”的野蛮生长阶段,正式迈入精细化运营的新周期。

2. 生态扩张中的新挑战(2025年产业生态)

2025年的LP资管赛道已形成完整技术栈:前端有ZigZag等可视化头寸管理工具,中间层有ParaSwap的跨协议流动性聚合器,底层则依赖Chainlink预言机网络提供价格喂价。Uniswap v3的集中流动性模型甚至被传统ETF市场借鉴,用于优化被动基金的调仓效率。但快速发展也带来新问题:2023年DeFi安全报告显示,LP资管协议因智能合约漏洞导致的资产损失达12亿美元;流动性碎片化引发的市场深度不足,也迫使行业加速向“模块化+跨链整合”方向演进。

总结:技术-监管协同演化的行业启示

回顾2020-2025年,区块链技术与监管框架呈现出“螺旋式协同”的鲜明特征:波卡的多链架构为Web3.0奠定了技术底座,但其生态繁荣离不开后续监管对跨链资产流动的规范;中国的虚拟货币监管短期内抑制了投机,却为数字人民币等合规应用腾出了发展空间;DeFi与传统金融的融合,则证明去中心化技术更可能是“赋能者”而非“颠覆者”。

站在2025年的节点,行业已形成共识:单一的技术创新或监管压制都无法支撑可持续发展,唯有构建“技术创新-风险防控-制度适配”的动态平衡体系,才能推动区块链从边缘技术走向主流基础设施。随着G20加密货币监管框架落地与跨链互操作性提升,区块链有望在供应链金融、碳资产交易等实体经济领域实现规模化应用,真正兑现“信任机器”的历史承诺。