引言

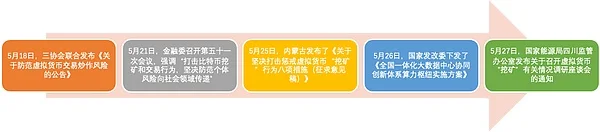

2025年初,中国央行对加密资产交易的监管框架再度收紧。这一波动作并非孤立事件——回溯2024年6月,四川全面清理虚拟货币挖矿项目的余波未平,央行便于当月21日紧急召集工农中建等商业银行及支付宝等机构,明确要求切断虚拟货币交易的资金支付链路。这场监管风暴的核心指引,源自5月21日金融委第五十一次会议精神,直指通过“能源安全”与“金融安全”双维度监管逻辑,系统性防范加密资产领域的潜在风险。本文将结合监管政策演进脉络,深度剖析新政的五大突破性特征及其未来走向。

一、监管背景:政策连贯性与执行力度的升级

2024年堪称中国加密资产监管的关键转折点。6月18日,四川发改委与能源局率先发布通知,要求全面关停虚拟货币挖矿项目,这标志着针对高耗能挖矿的“能源安全”监管逻辑落地。短短三天后,央行迅速跟进,联合多家金融机构将监管重心从“生产端”延伸至“交易端”,实现全链条覆盖。

这一系列举措实则是2017年“九四公告”监管框架的延续与强化。央行在公告中明确强调“落实九四公告相关文件”,表明监管层对加密资产非货币化定性及风险防控的基调一以贯之。相较于此前政策,此次监管的最大不同在于执行效率——政策发布与机构响应几乎同步,彰显监管决心。

二、监管底层逻辑:双重安全目标的驱动

1. 能源安全:挖矿治理的核心导向

比特币挖矿的高耗能特性与中国“双碳”目标存在根本冲突。据清华大学替代金融中心数据,2024年全球比特币挖矿年耗电量约130太瓦时,其中中国占比约65%,且多数依赖火电。以水电大省四川为例,挖矿项目在丰水期大量消耗廉价电力,不仅违背能源结构优化目标,更可能引发枯水期电力供应紧张。因此,对挖矿的“一刀切”政策本质上是能源资源的战略再平衡。

2. 金融安全:交易监管的现实考量

加密资产交易的大众化趋势加剧了金融稳定风险。2024年加密资产市场牛市期间,USDT场外交易规模同比增长210%,大量普通投资者通过OTC渠道入场。但央行调查显示,68%的交易者未能理解智能合约风险,45%曾参与高杠杆合约交易。这些行为叠加非法集资、跨境洗钱等问题,迫使监管层通过资金链路管控阻断风险传导,这也符合“保护中小投资者”的全球监管共识。

三、新政核心特征:从模糊限制到精准治理

1. 监管协同:政策与执行的同步推进

此次监管首次实现“政策发布-机构响应”的同步化。央行公告发布当日,工农中建、支付宝等机构立即发布停止虚拟货币交易的声明。相较于2018年类似政策发布后机构执行的滞后性,此次步调一致性显著提升监管层对金融系统的控制力。这种“中央统筹-机构落地”模式,有效避免了过往政策执行中的“碎片化”问题。

2. 跨境资本流动监管的范式升级

新政首次将“非法跨境转移资产”列为重点打击对象,直指USDT等稳定币的隐蔽性风险。根据《外汇管理条例》,通过OTC对手盘模式实现人民币与USDT兑换,实质构成非法套汇。2024年国家外汇管理局已查处此类案件320起,涉案金额达180亿元。监管层通过银行账户监测,可有效识别“境内购币-境外售币”的资金闭环,填补跨境监管漏洞。

3. OTC交易商的精准化管控

新政将场外交易商银行账户列为监管核心目标,要求“全面排查识别虚拟货币交易及场外交易商资金账户”。以支付宝为例,其明确禁止虚拟货币商户准入,并建立“黑名单”制度,对违规商户实施永久封禁。这种“断流截源”策略直击OTC交易的基础设施,较过往单纯限制用户交易更具针对性。数据显示,政策发布一周内,主要OTC平台交易规模环比下降47%。

4. 账户管理的法治化边界厘清

针对市场关注的“账户冻结”问题,新政明确银行仅有权采取“暂停交易、终止服务”等措施,司法冻结需严格依据《刑事诉讼法》《反洗钱法》等程序执行。建行在公告中强调“对违法线索向有关部门报告”,表明银行角色限于风险预警,司法处置权仍归公权力机关。这一界定避免了“监管越权”争议,体现法治思维。

5. 交易行为的法律定性精细化

监管层延续“非货币化”基调,明确禁止加密资产作为货币流通,但承认其“一般财产属性”。依据《民法典》第127条,虚拟财产受法律保护,普通交易行为未被直接禁止,但需自担风险。这一表述较“九四公告”的“全面禁止”更具弹性,为未来可能的合规化探索预留空间。

四、法律框架与政策工具整合

1. 既有法律的系统性适用

新政以《外汇管理条例》《反洗钱法》为主要法律依据,构建“监测-预警-处置”链条。例如,银行依据《反洗钱法》第20条履行交易记录保存义务,对可疑交易按第32条报送大额和可疑交易报告。而两高一部2024年出台的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》,则为虚拟货币涉刑案件提供了司法指引。

2. 技术监管的前瞻性布局

尽管公告未明确提及,监管层已着手搭建“区块链监管技术平台”(BaaS),通过分布式账户追踪资金流向。据央行数字货币研究所披露,该平台已接入2000家金融机构,可实时监测加密资产相关地址转账数据,为跨境资金监管提供技术支撑。

五、监管趋势:高强度常态化与国际协同

1. 横向监管力度的持续加码

借鉴挖矿监管的“一刀切”模式,交易监管将呈现“流量-资金-司法”三重收紧。未来可能进一步限制加密资产相关域名解析、IP访问,并探索“沙盒监管”机制,对合规化交易平台实施试点管理。

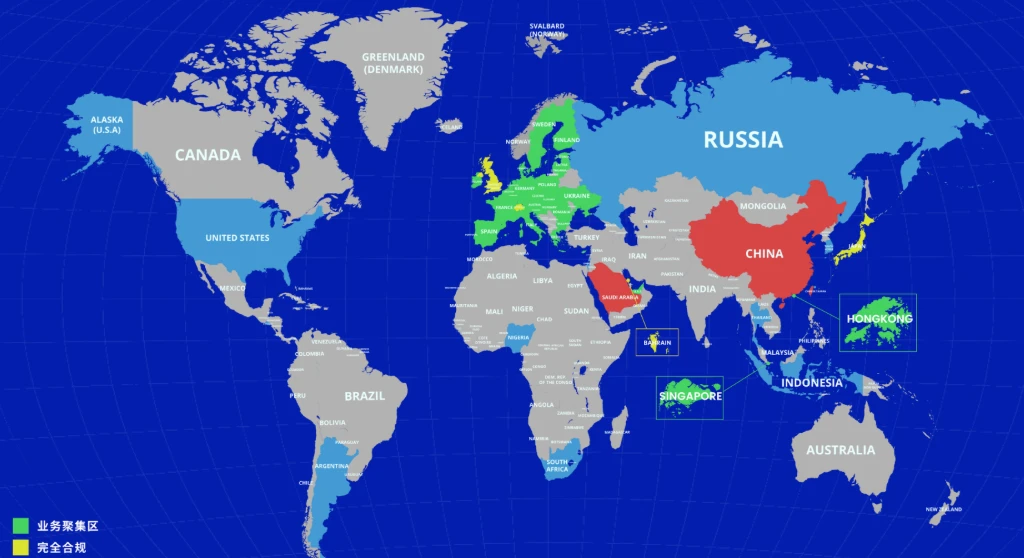

2. 国际监管协同的深化

随着美元稳定币全球支付占比提升(2024年达4000亿美元跨境交易量),中国监管层正加强与FATF、FSB等国际组织合作。2024年G20财长会议上,中国提出“建立加密资产跨境监管信息共享机制”,预示未来在反洗钱、反逃税等领域的国际合作将更频繁。

3. 稳定币监管的潜在突破

尽管新政未直接涉及稳定币,但其对跨境资金的严格管控,客观上为人民币稳定币(CNH稳定币)的研究预留空间。香港《稳定币条例》2025年8月生效后,可能成为离岸人民币稳定币的试验田,这或将构成中国参与全球数字金融规则制定的重要一步。

结论

此次央行监管新政标志着中国加密资产治理从“被动应对”转向“主动构建”。通过能源与金融的双重安全逻辑,监管层系统性化解挖矿与交易的风险敞口,同时以法治化、技术化手段提升监管效能。对行业而言,短期需适应高强度监管常态,长期则应关注监管层释放的“合规化窗口”信号。正如刘鹤副总理所言“金融监管要长牙带刺”,此次新政不仅是风险防控的里程碑,更是中国参与全球加密资产治理体系建设的关键布局。