当我们谈论DeFi的“成熟”,究竟在谈什么?是锁仓规模的数字游戏,还是基础设施的底层突破?过去两年,从AMM到借贷协议,DeFi似乎把“资产上链”玩到了极致,但有个核心命题始终悬而未决——时间,该怎么定价?

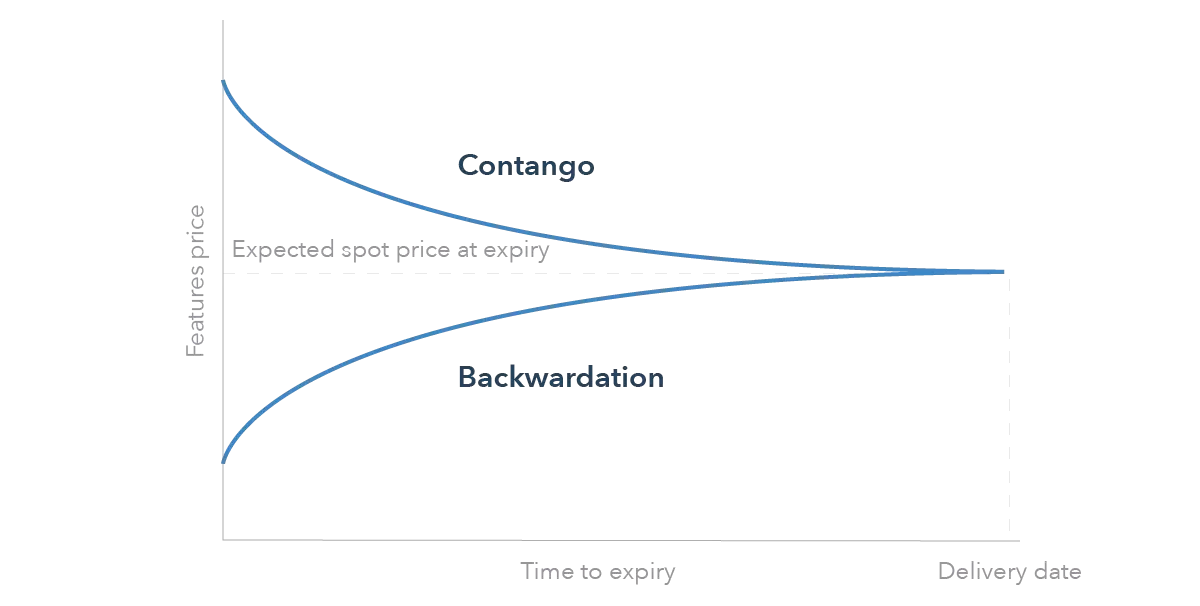

传统金融用收益率曲线描绘资金的时间价值,国债利率曲线甚至被称作“宏观经济的X光片”。可在DeFi世界,资金更像装在无刻度的容器里:Aave、Compound的资金池里,1天和1年的存款利率几乎没差别;AMM能兑换资产,却玩不转“3个月后用USDC换ETH”的远期合约。直到Contango带着“利率期限结构化协议”的标签登场,这个被忽视的“时间维度”突然成了行业焦点。

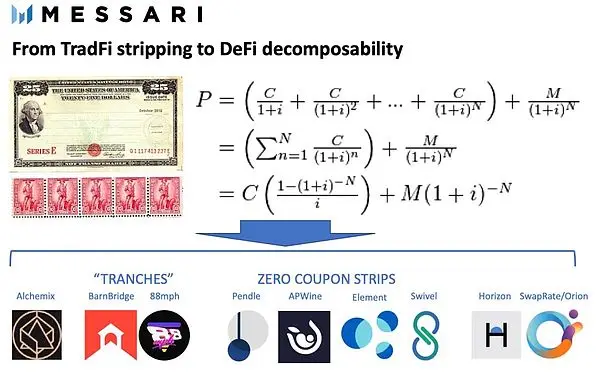

从“一锅烩”到“时间切片”:DeFi的期限革命

传统金融玩家可能很难理解DeFi的“时间混乱”——在银行存定期和活期利率天差地别,可在主流借贷协议里,钱存1小时和1年,收益几乎拉不开差距。这种“时间扁平化”的设计,本质上是DeFi为了流动性牺牲了精细化定价能力。

Contango想做的,就是给DeFi装上“时间刻度”。

它的核心逻辑其实不复杂:把同一资产按到期日拆成多个“时间胶囊”。比如USDC不再是一个笼统的资金池,而是被分成“7天期USDC”“30天期USDC”“90天期USDC”等独立池子。你存7天期,就得锁仓一周,但利率更高;借30天期,到期就得还钱,不然会被清算。这种“时间锁仓换收益”的模式,有点像DeFi版的“定期存款”,但玩法更灵活——你甚至能在不同期限池之间“倒腾”套利。

有意思的是,Contango没照搬传统金融的收益率曲线,而是用了个叫“时间加权自动做市商”(Time-Weighted AMM)的模型。简单说,每个期限池的利率不是人为定的,而是智能合约根据资金供需、历史波动和剩余时间算出来的。比如30天期池子突然借钱的人多了,利率会自动涨,吸引更多人存钱进来,直到供需平衡。这种“市场化调节”的思路,倒是很符合DeFi的去中心化底色。

拆开Contango的“技术骨架”:如何让时间变得“可交易”?

要把“时间”变成可交易的资产,Contango的技术设计得解决三个核心问题:钱怎么分期限放?利率怎么算才合理?不同期限之间怎么套利?

多期限资金池:给USDC贴“到期日标签”

Contango最直观的创新,是把同一资产“劈成”多个独立资金池。比如USDC会被分成“USDC-7D”“USDC-30D”“USDC-90D”等池子,每个池子都有明确的到期日。

存款人得选:是存7天期拿低息但灵活,还是存90天期锁仓换高收益?借款人也一样,借30天期就得在到期前还,不然会被清算。这种“时间分层”打破了传统借贷协议“随存随取”的惯性——你想拿高收益,就得让渡流动性;你想借短期资金,就得接受可能更高的波动。

举个例子:假设USDC的7天期存款利率是3%,30天期是5%,90天期是7%。如果你有笔钱3个月内用不上,存90天期显然更划算;但要是你随时可能用钱,7天期的“灵活溢价”反而更值钱。这种差异化,恰恰是过去DeFi最缺的“时间定价逻辑”。

动态利率引擎:让利率跟着市场“呼吸”

光分池子不够,还得让利率“动起来”。Contango的定价引擎有点像个“市场情绪感应器”,实时盯着三个指标:

- 资金池利用率:借的人多了,利率就涨;钱没人借,利率就跌。

- 历史波动率:过去价格波动大的资产,长期利率会更高(毕竟风险大)。

- 剩余到期时间:快到期的池子,利率会逐渐向短期利率收敛(避免到期时价格跳变)。

用公式表示大概是这样:

[ r_t = r_0 + \alpha \cdot \text{Utilization}_t + \beta \cdot \sigma_t \cdot \sqrt{T-t} ]

别被公式吓到,其实就是“基础利率+供需调节+风险补偿”的组合。比如市场突然恐慌,USDC的长期借款需求激增,利用率从50%飙到90%,公式里的α·Utilization_t项就会让利率跳涨,直到吸引足够多存款来平衡。这种“动态响应”比人工调整利率高效得多,也更符合DeFi的“代码即规则”理念。

跨期限套利:让不同期限“握手”

如果7天期利率3%,30天期利率7%,你会不会想:借7天期的钱,存30天期的池子,躺赚4%利差?Contango恰恰鼓励这种操作——它设计了“期限互换”机制,让套利者成为“利率平衡器”。

截至2023年Q3,Contango的跨期限交易量已经超过5.2亿美元,平均套利利差在1.2%-2.5%之间。这意味着,当不同期限的利率偏离合理区间时,套利者会迅速行动,把利差“磨平”。这种“自调节”能力,让Contango的收益率曲线更贴近真实市场预期,而不是被少数人操控的“数字游戏”。

是DeFi的“时间拼图”,还是小众实验?

Contango的出现,与其说是一个项目,不如说是DeFi向“成熟金融市场”靠拢的一次关键尝试。它的价值,至少体现在两个层面:

对用户来说,终于有了“用时间换收益”的工具。对冲基金可以锁定6个月的低息借款,规避利率波动风险;普通用户也能根据资金使用计划,选择“灵活存”还是“锁仓赚”。这种精细化,让DeFi从“一刀切”的粗犷模式,向“千人千面”的个性化服务迈了一步。

对行业来说,它补上了DeFi的“基础设施短板”。有了收益率曲线,利率互换、国债期货这些传统金融玩了几十年的衍生品,才有可能在DeFi落地。想象一下:未来你可以在Contango上买“3个月后利率不超过5%”的保险,或者用ETH的远期利率对冲质押风险——这些场景,现在都因为缺乏“时间定价基准”而无法实现。

但挑战也很现实

Contango的“时间分层”设计,其实是把双刃剑:

- 流动性碎片化:同一资产被拆成多个池子,单个池子的资金量可能变小。比如你想借100万USDC,可能得在7天期、30天期、90天期池子之间拼凑,反而降低效率。

- 长期限风险:锁仓90天的资金池,万一期间市场暴跌,借款人还不上钱怎么办?Contango目前的清算机制能不能扛住极端行情,还需要时间验证。

或许未来可以试试“动态合并池子”——比如当某个长期限池资金太少时,自动和相近期限的池子合并;或者引入“信用分级”,让不同风险偏好的用户匹配不同利率。这些改进如果能落地,Contango的“时间定价革命”才更有底气。

最后:DeFi的下一站,真的是“时间金融化”吗?

Contango的野心,其实是把“时间”从抽象的维度,变成可定价、可交易的“资产要素”。当DeFi能像传统金融一样,给1天、1个月、1年的资金分别贴上价格标签,它才真正具备了和华尔街竞争的底层能力。

当然,现在下结论还太早。Contango只是“时间金融化”的第一个探路者,它可能成功,也可能因为流动性不足或机制缺陷而淡出。但至少它撕开了一道口子——让我们看到,DeFi的创新不止于“上链”,更在于如何用区块链的特性,重构金融最本质的“价值交换”逻辑。

对加密行业进阶者来说,Contango值得关注的,或许不是它现在的锁仓量,而是它提出的问题:当“时间”成为DeFi的核心变量,我们该如何重新定义“风险”“收益”和“流动性”?这个问题的答案,可能比任何单个项目的成败更重要。