当DeFi从流动性挖矿的野蛮生长迈向专业化竞争,结构化产品正成为破局用户增长瓶颈的关键。这个曾被华尔街垄断的复杂金融工具,正在区块链上经历一场代码重构——而Obligate的出现,恰好为这场变革提供了一个极具想象力的样本。作为首个专注于链上结构化票据发行的协议,它不仅将传统金融工程的复杂逻辑编译成智能合约,更试图用算法金融重新定义DeFi的收益获取方式。今天,我们就来拆解这个项目如何在合规与创新的夹缝中寻找平衡,以及它为加密行业进阶者带来的启示。

从华尔街到链上:结构化产品的范式迁移

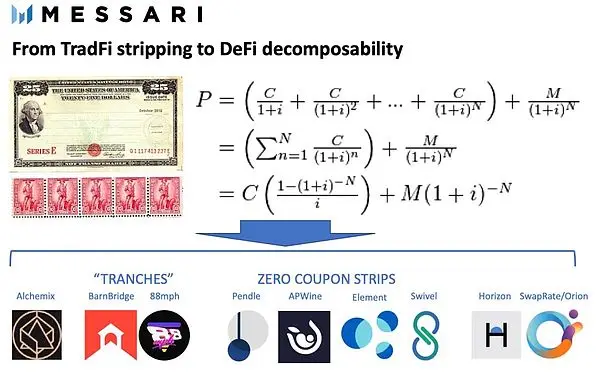

提到结构化产品,金融从业者可能会想到投行设计的收益凭证——通过打包债券、期权等基础资产,为投资者定制风险收益曲线。但在DeFi世界,这个概念正在经历一场底层逻辑的颠覆。如果说传统结构化产品是人工组装的精密仪器,那么链上版本更像是可编程的金融乐高——核心差异就在于:金融工程的代码化。

这种迁移带来的变化,远比想象中深刻。

先说定价逻辑的彻底重构。传统玩法里,投行的定价模型像个不透明的黑箱,投资者只能被动接受报价,中间还得被抽走一笔不菲的佣金。Obligate却把定价权交还给市场:通过链上AMM机制和链下计算节点的协同,利率掉期这类产品的价格能实时公允生成。它内置的Obligate Pricing Engine(OPE)会动态调取历史波动率数据和市场供需,直接给用户弹出报价——你甚至能在链上看到定价公式的每一个参数,告别被收割的焦虑。

更有意思的是收益结构的可编程性。传统DeFi的固定收益产品,本质上是把钱存进去,到期拿利息,而结构化协议让收益曲线有了弹性。比如Obligate的阶梯式收益票据:你可以设定当ETH价格突破2000美元时,收益计算自动切换到高杠杆模式;若跌破1800美元,则切换为保本模式。这种灵活的条件反射,全靠智能合约的if-else语句实现,全程无需人工干预——想象一下,你的理财经理24小时不眠不休帮你调仓,还不收费,大概就是这种感觉。

风险控制也变得颗粒度更细。每个结构化票据在链上都是独立的智能合约,风险敞口能通过抵押品比率、清算阈值等参数精确到小数点后几位。Obligate甚至加了个动态对冲模块,会根据预言机数据自动调整底层资产配比。官方白皮书说违约风险能控制在万分之五以内,但老玩家都知道,智能合约的安全漏洞、预言机攻击这些黑天鹅,从来不是参数能完全覆盖的——这也是我们需要保持审慎的原因。

Obligate的技术骨架:利率市场与票据引擎的双轮驱动

作为赛道里的先行者,Obligate的技术架构围绕两个核心模块展开:链上利率掉期市场和算法化票据发行引擎。前者解决利率定价的去中心化问题,后者则让普通用户也能「DIY结构化产品」。

利率掉期:告别ISDA协议的链上实验

传统金融里,利率掉期交易得靠ISDA协议和中央对手方(CCP)背书,流程繁琐到让人头疼。Obligate想做的,就是把这套体系搬到链上,而且全程去信任化。

数据来源是第一步。它整合了Chainlink、Pyth等多个预言机,实时抓取Ethereum、Avalanche等公链的原生代币利率(比如ETH的借贷APY)。为什么要多数据源?加密市场的价格操纵从来不是新鲜事,多源交叉验证能最大限度降低数据被篡改的风险——毕竟,利率掉期的根基就是公允价格。

流动性池的设计也藏着巧思。它用的是改良版的Constant Product Market Maker(CPMM)模型,在经典的x*y=k公式里加了个时间维度参数。简单说,不同期限的掉期池,报价斜率不一样:1年期掉期池的滑点系数会比3个月期高20%,以此反映期限溢价。这就像银行存定期,存越久利率越高,只不过链上版本用代码实现了这个逻辑,而且实时生效。

票据发行:3步生成你的金融乐高

Obligate的主打产品收益增强票据(YEN),把复杂的结构化产品发行简化成了三步操作,有点像在电商平台自定义商品:

第一步是参数定制。你选基础资产(比如USDC)、挂钩标的(ETH价格)、期限(30-180天),再挑个收益结构(看涨、看跌还是区间震荡),系统会立刻生成一条预期收益模拟曲线——就像买衣服前先看3D试穿效果,直观。

第二步是智能合约铸造。确认参数后,系统自动部署一个ERC-721A格式的票据合约,同时关联底层抵押资产(通常是USDC,抵押率不低于150%)和对冲工具(比如Aave上的借贷头寸)。这一步全程链上完成,你甚至能在Etherscan上查到合约代码,安全感拉满。

第三步是二级市场流通。票据生成后,既能在Obligate自己的AMM池交易,也能去Uniswap V3这类兼容平台挂牌。数据显示,它的30天期票据日均换手率达45%,流动性比同类产品高不少——毕竟,能随时变现的资产,才更像活钱。

行业启示:从流量争夺到资产创新

观察Obligate的发展轨迹,你会发现DeFi行业的竞争焦点正在悄然转移——早期大家拼的是流动性挖矿补贴,现在则转向了资产品类创新。DefiLlama的数据显示,2023年Q3结构化产品赛道锁仓量突破87亿美元,年增长率213%,远超借贷、DEX等传统板块。这种爆发背后,其实是两类需求的共振。

一类是机构投资者的合规化工具需求。传统金融机构想入场加密市场,最缺的是风险对冲武器。Obligate和Element Finance这类项目推出的机构级票据,通过集成KYC/AML模块,已经吸引了20多家对冲基金参与测试——当华尔街的钱开始用链上工具管理风险,这个市场的深度会完全不一样。

另一类是散户对非对称收益的渴望。在美联储加息、稳定币理财收益跌破5%的背景下,用户需要小风险博高收益的机会。Obligate的双币票据就是个典型:你可以设定到期时按ETH或USDC结算,比如ETH价格上涨就拿ETH,下跌就拿USDC。2023年ETH波动率冲到45%时,这类产品年化收益能做到18-25%,比单纯存稳定币香多了——当然,高收益永远伴随高风险,波动率一旦反向走,本金也可能缩水。

结语:算法金融工程师的时代序幕?

Obligate这类项目的意义,或许不止于一个DeFi协议——它更像是在演示金融民主化的另一种可能:当复杂的金融工程能被编译成链上可执行的代码,当每个开发者都能像搭积木一样组合期权、掉期、保险等基础协议,我们是否正在见证算法金融工程师这个新职业的诞生?

当然,这条路不会一帆风顺。智能合约漏洞、监管不确定性、用户认知门槛,都是横在面前的坎。但不可否认的是,DeFi正在从简单复制传统金融走向原生创新。Obligate所代表的代码即金融合约理念,或许正在悄悄改写华尔街的游戏规则——当每一个金融创新都能在链上透明执行,当普通人也能定制自己的风险收益结构,这场算法革命的终点,可能比我们想象的更近。

对于加密行业进阶者来说,现在要做的,或许是多花点时间理解这些金融乐高的玩法——毕竟,下一个结构性机会,往往藏在代码与金融的交叉点里。