引言

在加密市场的衍生品赛道上,Primitive以「结构化工具提供商」的定位悄然崛起。不同于追求全品类覆盖的综合平台,这个由Dan Robinson团队打造的DeFi协议,正试图用更精巧的设计填补行业空白——让普通用户也能高效参与复杂衍生品交易,同时为专业交易者提供灵活的风险对冲工具箱。这种「既要创新又要可控」的平衡术,正是当前DeFi 2.0时代最值得关注的探索方向之一。

核心功能:从期权池到结构化产品

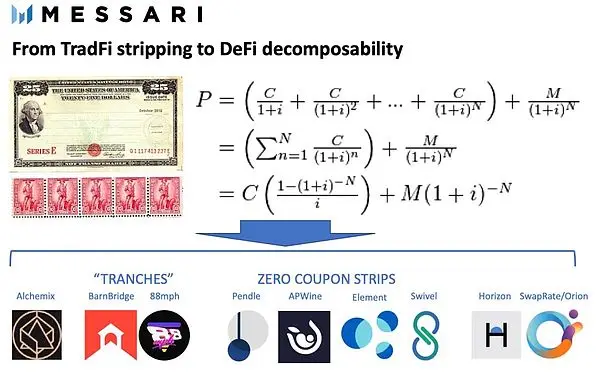

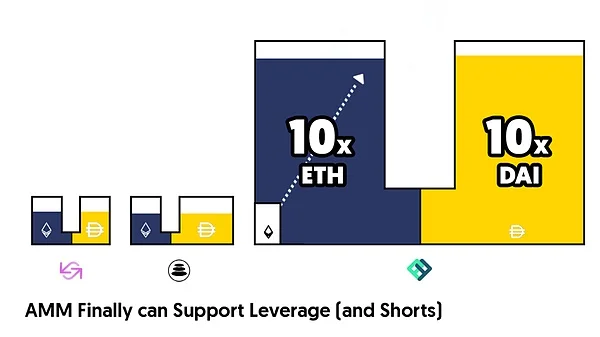

Primitive的演进轨迹清晰地展现了其产品逻辑。早期版本聚焦期权池(Option Vaults),通过自动化做市机制(AMM)降低期权交易门槛——用户无需手动计算行权价或到期日,只需存入标的资产即可参与期权策略,赚取权利金收益。这种「傻瓜式操作」背后,是协议对传统期权定价模型的链上重构,将Black-Scholes公式与动态流动性调整相结合,试图在去中心化环境下实现接近中心化交易所的定价效率。

随着V2版本推出,Primitive进一步拓展至结构化产品领域。这里的「结构化」并非简单的产品组合,而是通过智能合约将衍生品与流动性挖矿机制绑定。例如,用户可以选择「保本+浮动收益」的结构化票据,本质上是将本金部分投入低风险池,收益部分用于购买看涨期权;或是参与「风险对冲组合」,自动将资产分配至现货与看跌期权,形成下行保护。这种设计巧妙地将复杂金融工程「打包」成模块化产品,就像给用户提供了一套「金融乐高」,既保留灵活性又降低操作难度。

技术特点:在创新与安全间走钢丝

研究Primitive的技术架构时,最让人印象深刻的是其对「风险定价」的执着。不同于部分协议追求极致收益而忽视风险,Primitive在代码层就植入了动态风控逻辑。比如期权池会根据市场波动实时调整保证金要求,当标的资产价格剧烈波动时,协议会自动缩减高风险头寸,甚至暂停新订单接入——这种「宁可慢一步,也要稳一点」的保守主义,在FTX暴雷后的行业环境中显得尤为珍贵。

另一个亮点是其对EVM兼容性的深度优化。Primitive没有另起炉灶开发公链,而是选择在以太坊主网及Layer2(如Arbitrum)部署核心合约,通过跨链消息传递协议实现资产互通。这种「轻量化部署」策略虽然牺牲了部分定制化功能,却显著降低了安全审计成本和用户迁移门槛。从数据来看,其在Arbitrum上的TVL占比已达总规模的65%,印证了Layer2战略的正确性。

市场挑战:理想与现实的碰撞

尽管设计精巧,Primitive仍面临DeFi衍生品的共性难题。首当其冲的是「用户教育」——即便产品再简化,结构化衍生品依然涉及行权价、 Greeks指标等专业概念,普通用户的认知门槛仍是最大增长瓶颈。协议试图通过「模拟交易」和「收益计算器」功能缓解这一问题,但数据显示,目前活跃用户中具备传统金融背景的比例仍超70%,大众化之路道阻且长。

流动性碎片化则是另一重考验。当前DeFi衍生品市场呈现「多协议割据」状态,Curve、Synthetix、dYdX等玩家各占山头,Primitive要从中突围,必须在细分场景建立优势。团队近期推出的「跨协议组合策略」或许是破局思路——允许用户将Primitive的期权与Aave的借贷、Uniswap的现货流动性结合,形成跨平台套利组合。这种「生态协同」而非「单打独斗」的策略,可能成为其差异化竞争的关键。

未来展望:审慎乐观的中场战事

Primitive的发展路径恰似DeFi行业的一个缩影:从野蛮生长到精耕细作,从追求规模到注重可持续性。其团队在社区AMA中提到,「我们不追求成为最大的衍生品平台,而是想证明复杂金融工具也能在链上实现安全、普惠的平衡」。这种务实态度,或许比短期TVL数据更值得关注。

当然,风险从未远去。监管不确定性、智能合约漏洞、市场流动性枯竭等「灰犀牛」依然潜伏。但正如Dan Robinson在白皮书序言中所写:「DeFi的终极价值,在于让金融工具回归其本质——服务人的需求,而非成为少数人的博弈工具。」Primitive正在这条路上缓慢但坚定地前行,而这本身,就足以让我们对其未来抱有审慎的期待。