引言

二十国集团(G20)对数字货币的监管态度正在发生深刻转变,这一变化不仅标志着全球金融治理体系对新技术冲击的回应,更折射出各国在创新与风险间寻求平衡的复杂考量。2020年前后,G20从早期对私人数字货币的严格限制,逐步转向以监管框架建设为核心的“绿灯”模式。这种转变既揭示了全球货币体系数字化浪潮的不可逆转,也凸显出国际治理机制在技术创新与风险防控间的平衡难题。本文基于G20政策转向的历史脉络,结合各国央行数字货币(CBDC)的实践进展,从政策逻辑、现实影响与未来挑战三个维度展开分析,试图勾勒出全球数字货币监管格局的演变轨迹及其对行业发展的长远启示。

一、背景:G20对数字货币的态度变化

1. 此前态度:私人数字货币冲击下的防御性监管

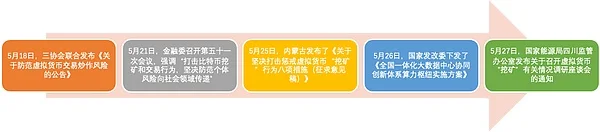

G20对数字货币的初始警惕,本质上是对非国家信用货币挑战现有金融秩序的本能反应。2019年美国脸书(Facebook)推出Libra计划,试图构建由科技巨头主导的跨境支付体系,这一举措直接触碰了主权国家的货币发行权与金融监管红线。G20在2019年日本大阪峰会上明确表达对“全球稳定币”的担忧,核心逻辑在于:私人数字货币可能绕过传统金融监管框架,加剧资本流动失控、货币政策失效乃至金融稳定性风险。这种防御性姿态,既体现了国际治理机制对技术创新的天然审慎,也反映出主权国家对货币主权让渡的深层焦虑。

2. 当前转向:央行数字货币浪潮下的适应性调整

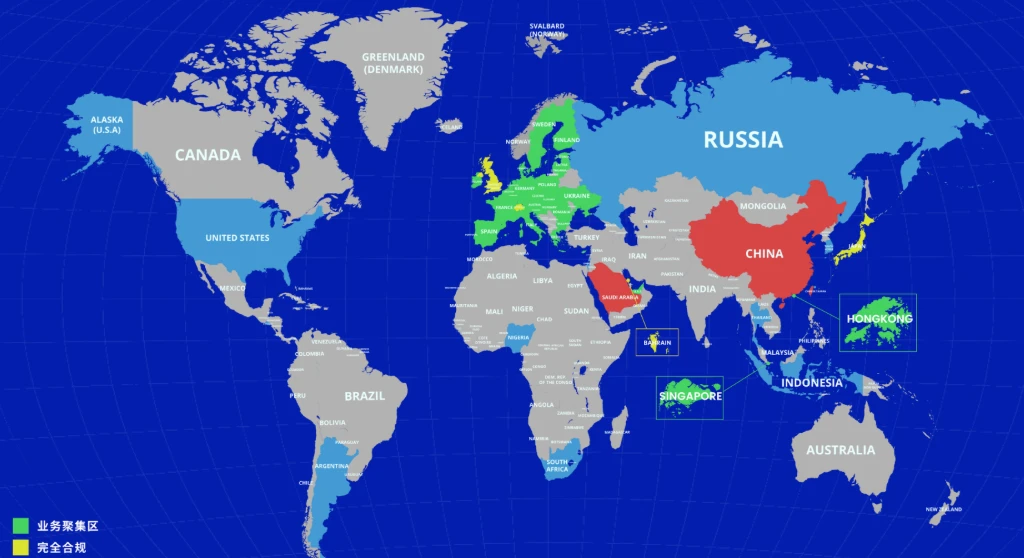

然而,随着各国央行加速推进数字货币研发,G20的监管逻辑发生了根本性转变。中国“数字人民币”(DCEP)的试点扩容、柬埔寨央行“Bakong”项目落地、美国对央行数字货币(CBDC)从“谨慎反对”转向“战略探讨”——这些国家层面的行动打破了原有的监管僵局。G20意识到,与其遏制私人创新,不如将数字货币纳入规范化轨道,以应对主权货币数字化带来的跨境协调需求。这种转向并非对私人数字货币的全面认可,而是在技术变革压力下,从“堵”到“疏”的治理策略调整。

二、态度转变的核心原因

1. 私人数字货币的内生性缺陷

Libra计划的受挫,暴露了私人数字货币的天然短板。尽管其宣称“超主权货币”愿景,但缺乏国家信用背书、面临多国监管阻力、核心合作企业(如Visa、Mastercard)的退出,使其难以突破“技术乌托邦”的困境。G20观察到,私人数字货币在缺乏国际监管协调的情况下,不仅难以实现全球流通,反而可能成为金融监管的“灰色地带”。这一市场实践的失败,削弱了G20对私人力量的戒备,为政策转向创造了空间。

2. 央行数字货币的制度兼容性

与私人数字货币的缺陷形成鲜明对比的是,央行数字货币(CBDC)展现出更强的制度兼容性。中国“数字人民币”以“双层运营体系”平衡中心化监管与市场化运作,柬埔寨“Bakong”整合跨境支付场景,日本央行则将数字货币视为降低结算成本、提升金融包容性的工具。这些实践证明,主权国家主导的数字货币既能保留货币主权,又能通过技术创新提升金融效率。G20不得不正视CBDC带来的全球货币体系变革,其政策重心从“防范风险”转向“构建规则”。

三、G20当前进展与计划

1. 监管协调的启动:从“限制”到“规范”的范式转换

G20相关人士透露的监管协调动向,标志着全球数字货币治理进入新阶段。不同于早期的“一刀切”限制,新框架将聚焦“风险可控下的创新激励”。核心逻辑在于:通过建立统一的监管标准(如反洗钱、反逃税规则),既为合规数字货币提供发展空间,又防止技术创新异化为金融风险源。这种范式转换,体现了国际社会对数字货币“技术中性”原则的认可——风险不在于技术本身,而在于应用场景与监管缺位。

2. 时间表与路线图:10月监管议程的深层意义

计划于10月开展的反洗钱等监管措施讨论,具有双重战略价值。一方面,这是对各国央行数字货币跨境流通需求的回应——随着更多国家推出CBDC,跨境支付中的监管协调成为必然;另一方面,这也是对私人数字货币的“替代性治理”,通过完善法定数字货币体系,压缩非法加密货币的生存空间。G20财长与央行行长会议的议程设置,暗示了国际社会试图以“制度供给”引导技术创新方向的治理愿景。

四、各国数字货币动向:主权货币数字化的多元路径

1. 中国:从试点到生态建设的“数字人民币”实践

中国“数字人民币”的试点已从深圳、苏州等城市的零售支付场景,逐步扩展至跨境贸易结算领域。其核心价值不仅在于提升支付效率,更在于探索“数字货币+区块链”技术对传统金融基础设施的升级潜力。例如,2022年北京冬奥会场景中,数字人民币实现了离线支付、智能合约等功能创新,为全球CBDC应用提供了“中国样本”。

2. 柬埔寨:小国突围的“技术先行”策略

柬埔寨央行的数字货币计划具有鲜明的地缘经济特征。作为东南亚新兴经济体,其试图通过“Bakong”项目打破对美元结算体系的依赖,提升本币国际地位。尽管面临技术基础设施薄弱、老年群体数字鸿沟等挑战,但其“先落地、后完善”的策略,为发展中国家参与数字货币竞争提供了差异化路径。

3. 美国:从“Libra遏制”到“CBDC竞合”的战略调整

美国对数字货币的态度演变,折射出全球金融霸权的焦虑与调适。在打压Libra的同时,美联储加速推进“数字美元”(Digital Dollar)研究,核心目标在于维护美元在跨境支付中的主导地位。2023年发布的《美国央行数字货币白皮书》明确提出,CBDC应成为“现有金融体系的补充而非颠覆”,这一定位凸显了美国在技术创新与制度稳定间的谨慎平衡。

4. 日本:效率提升与社会包容的双重挑战

日本央行的数字货币实验,聚焦于结算成本降低与金融包容性提升。但该国面临的独特问题在于老龄化社会对数字技术的接受度——据统计,日本65岁以上人口占比达28%,如何设计“适老化”数字货币界面,成为其技术落地的关键瓶颈。这一挑战具有全球性启示:数字货币的推广不仅是技术工程,更是社会工程。

五、数字货币的潜在影响与议题

1. 深远影响:从效率革命到治理创新

数字货币的技术特性,正在重塑金融体系的底层逻辑。微观层面,跨境支付成本可降低90%以上(世界银行数据),中小企业融资效率因智能合约技术提升30%(国际清算银行研究);宏观层面,央行数字货币为货币政策精准传导提供了可能,如“可编程货币”可定向支持特定产业。更深远的是,数字货币可能推动国际金融治理从“霸权主导”向“规则共建”转型,G20的监管协调机制或将成为新型全球经济治理的试验场。

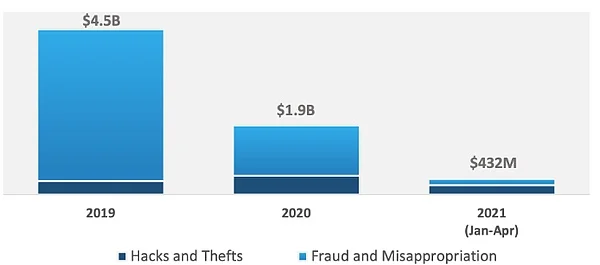

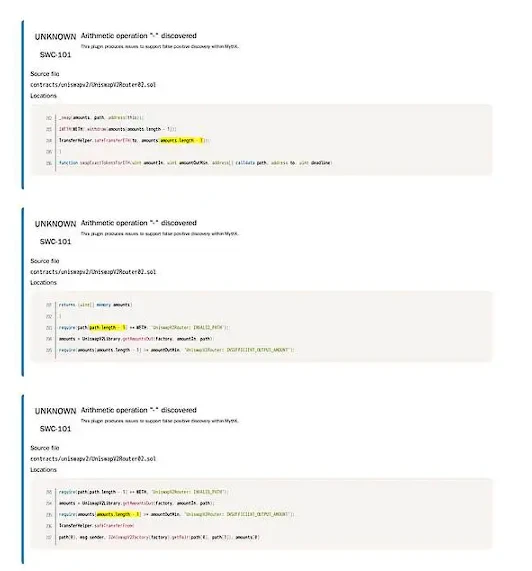

2. 现实挑战:技术风险与社会矛盾的交织

然而,数字货币的普及面临多重现实障碍:技术层面,区块链的可扩展性(如每秒交易笔数)、能源消耗(如比特币挖矿的环境成本)仍是瓶颈;监管层面,跨国洗钱、税收征管、隐私保护等问题尚需全球规则共识;社会层面,数字鸿沟可能加剧社会不公,如老年群体、偏远地区人口面临“数字排斥”。这些挑战表明,数字货币的发展不能仅依赖技术驱动,更需制度创新与社会共识的支撑。

六、历史镜鉴与未来展望

G20的监管转向,本质上是工业文明时代的金融治理体系对数字文明冲击的回应。这一过程中,既有对技术创新的警惕与遏制,也有对制度变革的被动与调适,但最终指向一个共识:数字货币不是“要不要发展”的问题,而是“如何发展”的问题。从历史视角看,这种转变与20世纪90年代互联网金融监管的演进具有相似逻辑——早期的防御性监管终将让位于适应性治理。

展望未来,全球数字货币监管可能呈现三大趋势:其一,“公私分流”格局固化,央行数字货币成为主流,私人数字货币限于特定场景(如去中心化金融DeFi);其二,监管科技(RegTech)与数字货币同步发展,通过区块链技术实现“监管即代码”(Regulatory Code);其三,G20等国际组织的协调机制进一步强化,可能形成类似“巴塞尔协议”的数字货币监管标准。对行业而言,这意味着合规性将成为核心竞争力,而技术创新需在风险防控与社会价值创造间找到平衡点。

结论

G20对数字货币监管态度的转变,是全球金融体系接纳数字化变革的标志性事件。这一转变既源于私人数字货币的市场受挫与央行数字货币的制度突破,也反映出国际治理机制在技术革命面前的适应性调整。尽管当前监管框架仍面临诸多不确定性,但其传递的信号清晰无疑:数字货币不再是边缘创新,而是进入全球金融治理的核心议程。未来的关键,在于如何通过国际协作、技术创新与社会包容的三重驱动,将数字货币的技术潜力转化为普惠金融的现实红利,同时防范其可能引发的系统性风险。这不仅是技术的考验,更是人类治理智慧的检验。