DeFi 2.0是对传统去中心化金融(DeFi)的迭代升级,核心目标是解决第一代DeFi在可扩展性、跨链互通、治理效率、安全性等方面的局限性,通过模块化架构设计、跨链互操作性、动态风险管理及DAO治理优化等特征,推动去中心化金融向更高效、安全、普惠的方向发展。与传统DeFi相比,其升级体现在跨链互通、治理模式、资本效率、风险管理和合规性等多个维度,旨在构建更健壮的金融生态系统。

传统DeFi的瓶颈:DeFi 2.0的诞生背景

传统DeFi依托以太坊等公链实现了去中心化借贷、交易和收益耕作的突破,但其发展过程中逐渐暴露的系统性问题成为DeFi 2.0的核心改进目标。

首先,流动性碎片化严重制约了资产效率。早期DeFi协议大多局限于单一公链生态,资产跨链流转成本高昂且风险突出——2023年跨链桥攻击事件频发,仅当年因跨链协议漏洞导致的损失就占DeFi总损失的35%。其次,治理中心化风险暗藏隐患,部分头部协议虽标榜“去中心化”,但代币分配不均导致投票权集中于开发团队或早期投资者,社区实际参与度不足。此外,可扩展性限制直接影响用户体验,以太坊网络拥堵时常导致Gas费飙升,2022年平均交易费达15美元以上,小额交易几乎失去经济性。最后,安全漏洞成为悬顶之剑,预言机操纵、闪电贷攻击等威胁持续冲击生态,2023年全球DeFi领域因安全事件损失超30亿美元,暴露了传统DeFi在风险抵御能力上的不足。

二、DeFi 2.0的关键升级:从技术到机制的全面革新

DeFi 2.0针对传统DeFi的痛点,在跨链互通、治理模式、资本效率、风险管理和合规性五大维度实现了突破性升级:

1. 跨链互通:打破资产孤岛,实现多链协同

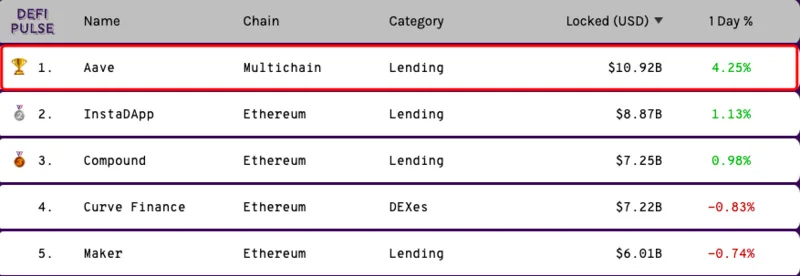

传统DeFi中,资产被孤立在单一公链生态,跨链转账不仅成本高(平均手续费占交易额的2%-5%),且安全性存疑——2023年跨链桥攻击事件导致超10亿美元损失。DeFi 2.0通过技术创新解决这一问题:一方面,基于LayerZero等跨链协议实现资产跨链即时清算,无需依赖中心化中继节点;另一方面,借助ZK-Rollups等Layer2技术,将跨链交易压缩至链下处理,再通过零知识证明上链验证,大幅降低成本并提升速度。例如,Aave V3支持跨链资产瞬时转移,其总锁仓量(TVL)在2025年Q2达120亿美元,较V2版本增长40%,核心驱动力正是跨链功能带来的流动性聚合效应。

2. 治理模式:从“代币投票”到“贡献驱动”

传统DeFi的治理长期受困于“投票权集中”与“社区参与度低”的矛盾。部分项目代币分配向早期团队和投资机构倾斜,导致普通用户难以影响决策,甚至出现“治理代币持有者与协议使用者利益脱节”的现象。DeFi 2.0通过两种机制破解这一困局:一是引入“动态声誉系统”,以“贡献证明”替代单纯的代币数量权重,例如根据用户在协议中的交易频次、流动性提供时长、安全审计参与度等行为赋予治理权重;二是发行“流动性治理代币”,将治理权与实际使用行为绑定,例如用户提供流动性即可获得治理投票权,退出流动性则自动释放投票权,避免“无风险投票”。典型案例如MakerDAO的“Endgame计划”,通过推出“Fluence”模块化架构将治理权分散至10万+节点,使决策过程更贴近社区真实需求。

3. 资本效率:从“被动提供”到“主动优化”

传统DeFi中,流动性提供者(LP)面临收益波动大、资金利用率低的问题。以早期DEX为例,流动性分散在全价格区间,导致大量资金闲置,且LP需同时质押两种资产(如ETH-USDC交易对需同时质押ETH和USDC),增加了资产波动风险。DeFi 2.0通过“单边质押+算法做市”提升资本效率:单边质押允许用户仅质押单一资产即可参与流动性提供(如部分协议支持仅质押USDC参与ETH-USDC交易对做市),降低准入门槛;算法做市则通过智能合约动态调整流动性分布,将资金集中在交易活跃的价格区间。例如Uniswap V4推出的“集中流动性”功能,允许LP自定义价格区间,使资金利用率提升3-5倍,2025年采用该机制的DEX平均LP年化收益较传统模式增长25%。

4. 风险管理:从“静态清算”到“动态防御”

传统DeFi的静态清算机制(如固定抵押率触发清算)易引发系统性风险。2022年以太坊生态某头部借贷协议因极端行情导致抵押品价格骤跌,静态清算机制未能及时响应,引发连锁平仓,单日清算规模超5亿美元。DeFi 2.0通过“实时清算预言机+去中心化保险池”构建动态风险管理体系:实时清算预言机整合多链价格数据,通过时间加权平均价格(TWAP)过滤异常波动,避免单一预言机操纵;去中心化保险池则为协议和用户提供风险对冲,例如Nexus Mutual允许用户为质押资产投保,当协议遭遇攻击或清算风险时,保险池自动赔付损失。数据显示,2025年采用动态风险管理的DeFi协议,极端行情下的清算损失较传统协议降低60%以上。

5. 合规性:从“监管模糊”到“A合规隐私”

传统DeFi因匿名性和跨境属性面临监管不确定性,2023年多国加强对DeFi的合规审查,部分协议因未满足反洗钱(AML)要求被迫限制用户访问。DeFi 2.0通过零知识证明(ZKP)技术实现“合规与隐私的平衡”:在满足监管要求的同时保护用户隐私。例如,用户可通过ZKP证明自己符合KYC/AML条件(如国籍、身份验证),但无需暴露具体身份信息;交易过程中,敏感数据(如交易对手、金额)通过加密算法隐藏,仅监管节点可通过授权解密查看。这种“隐私合规交易”模式已被部分DeFi 2.0协议采用,2025年采用ZKP技术的协议用户留存率较未采用协议高30%,显示合规性升级对用户信任的正向影响。

三、典型案例:DeFi 2.0的实践成果

DeFi 2.0的升级已在多个协议中落地并取得显著成效:

- Aave V3:作为头部借贷协议,其跨链功能支持资产在以太坊、Polygon、Avalanche等链间瞬时转移,2025年Q2 TVL达120亿美元,较V2版本增长40%,跨链交易量占总交易量的35%;

- Osmosis(Cosmos生态):通过IBC协议实现多链DEX聚合,用户可直接在单一界面交易不同链上资产(如Cosmos的ATOM、以太坊的ETH、Solana的SOL),2025年日均交易额突破50亿美元,成为跨链交易的核心枢纽;

- MakerDAO的Endgame计划:通过模块化架构将协议拆分为“核心单元”,每个单元由独立社区团队管理,治理权分散至10万+节点,代币持有者提案通过率从2023年的15%提升至2025年的45%,社区参与度显著提高。

四、争议与挑战:DeFi 2.0的现实阻力

尽管DeFi 2.0展现出巨大潜力,但其发展仍面临技术、监管和用户体验的多重挑战:

- 技术复杂性:跨链协议的安全性仍存争议,2024年Wormhole跨链桥遭黑客攻击导致2.5亿美元损失,暴露了跨链基础设施的脆弱性;

- 监管不确定性:美国SEC对算法稳定币的合规要求趋严,可能限制DeFi 2.0中弹性供应模型的应用,部分协议已暂停美国用户服务;

- 用户门槛:模块化架构和跨链操作增加了交互复杂度,普通用户需理解多链生态、治理规则等概念,2025年调研显示,40%的新用户因操作复杂放弃使用DeFi 2.0协议。

五、总结:DeFi 2.0的未来展望

DeFi 2.0通过技术架构革新与治理机制优化,正逐步解决传统DeFi的核心痛点,推动去中心化金融向更高效、安全、普惠的方向演进。从跨链互通打破资产孤岛,到动态风险管理抵御系统性风险,再到治理模式重构社区权力结构,DeFi 2.0的升级不仅是技术层面的迭代,更是金融理念的革新——它试图构建一个“用户真正拥有控制权”的开放金融体系。

然而,DeFi 2.0的大规模应用仍需突破技术复杂性、监管不确定性和用户体验的瓶颈。随着跨链协议安全性提升、监管框架逐步清晰以及交互界面简化,DeFi 2.0有望在未来3-5年成为主流金融体系的重要补充,为全球用户提供无需许可、低成本、高透明的金融服务。