香港金融管理局(HKMA)围绕参考法定货币的支付型稳定币构建的监管框架,历经两年政策研讨与市场反馈,如今已迈入立法落地的关键阶段。结合2025年最新监管动态,本文将从风险分层逻辑、规则设计细节及全球影响维度,剖析香港如何通过“风险分层+技术中性”原则平衡金融稳定与创新活力,并探讨其对加密货币行业合规化的示范效应。

一、监管框架的风险锚定:从市场危机到规则响应

2022年TerraUSD崩盘与FTX事件,暴露了算法稳定币的致命缺陷,也推动全球监管重心转向“法定货币锚定型稳定币”的风险防控。香港金管局在2022年咨询文件基础上,于2025年推出的《稳定币条例》延续了“基于风险(Risk-based)”的监管思路,这一原则主要体现在三个维度:

- 监管对象聚焦高风险场景 优先将“声称参考法定货币且用于支付”的稳定币纳入监管范畴。这类稳定币因与传统金融体系深度互联,被认定具有更高的货币与金融稳定风险。数据显示,截至2025年6月,全球锚定法定货币的稳定币市值占比已达82%,约合2300亿美元,成为香港监管的核心目标。

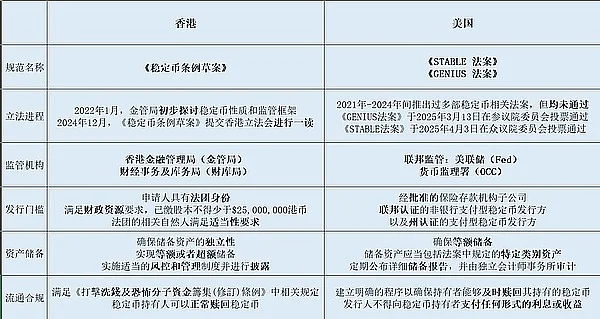

- 国际监管协同性 遵循国际清算银行(BIS)与金融稳定委员会(FSB)的监管建议,香港规则设计与欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)、美国稳定币监管提案形成呼应,均强调全额储备、市值赎回及反洗钱要求,避免监管套利空间。

- 动态扩展机制 预留对其他稳定币结构的监管灵活性,例如未来可能将锚定商品或加密资产的稳定币纳入框架,体现“技术中性”原则——监管聚焦风险本质,而非技术形式。

二、规则设计细节:全链条风险管控体系

(一)许可范围与监管边界

- 强制许可的四类活动

- 运营管理:制定稳定币管理规则(如储备资产配置政策);

- 发行流通:创建/销售稳定币的核心操作;

- 储备管理:储备资产的流动性与估值机制;

- 钱包服务:存储用户密钥的基础设施(需与借贷等业务隔离)。

- 持牌主体范围

- 在港直接开展上述活动;

- 向香港公众主动推广稳定币服务;

- 发行锚定港元的稳定币;

- 涉及重大公共利益场景(如政府支付试点)。

(二)核心监管原则

- 储备资产的三重防线

- 全额覆盖:未赎回稳定币价值需100%由高流动性资产支撑,2025年立法进一步明确储备仅限现金、主权债券及金管局认可的高评级证券;

- 实时估值:要求每日核算储备资产市值,确保与流通量动态匹配;

- 快速赎回:持有者可在T+1工作日内按市值兑换为锚定法定货币,杜绝算法套利机制。

- 业务隔离与合规门槛

- 持牌实体需满足资本充足率(如最低1亿港元注册资本)、技术安全(如分布式节点冗余部署)及反洗钱(如客户尽职调查CDD)要求;

- 钱包运营商不得从事借贷、质押等衍生业务,防止风险跨业态传递。

(三)实施时间表与立法路径

根据2025年7月最新进展,《稳定币条例》将于8月1日正式生效,金管局同步启动牌照申请流程。立法采用“新规+修订现行法律”的组合模式,整合《银行业条例》与《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》相关条款,形成统一监管框架。

三、全球影响与行业应对

(一)对香港金融中心的双重效应

- 合规化红利 明确的规则吸引全球发行方布局,例如东南亚支付平台StraitsX已宣布申请港元稳定币牌照,计划通过3.5万个商户网络拓展跨境支付场景。

- 技术创新压力 要求稳定币项目采用“链上监管+链下合规”双轨制,推动分布式账本技术(DLT)与传统金融基础设施(如金管局数字港元结算平台)的融合。

(二)对加密行业的示范效应

- 跨境监管协同 香港与新加坡、英国等司法管辖区建立监管信息共享机制,对涉及多法域的稳定币项目实施联合审查。例如锚定美元的稳定币需同时符合美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁清单要求。

- 法定数字货币衔接 市场预期香港可能探索锚定人民币的稳定币,作为数字人民币跨境使用的补充路径,2025年《数字资产发展政策宣言2.0》已提及相关研究计划。

(三)机构应对策略

- 发行方:需构建“储备管理系统+合规科技平台”双核心能力,例如采用智能合约自动执行储备资产置换,通过链分析工具(如Chainalysis)监控交易流向;

- 交易所:需建立稳定币托管账户的独立审核机制,避免用户资产与平台资金混同;

- 投资者:优先选择符合香港监管标准的稳定币,关注其储备透明度(如是否定期披露审计报告)与赎回便利性。

四、挑战与前瞻

尽管香港监管框架已具备较高成熟度,仍面临三方面挑战:

1. 跨境监管冲突

若稳定币锚定货币发行国(如美国)与香港监管要求存在差异,可能引发管辖权争议;

2. 技术替代风险

去中心化稳定币(如DAI)可能通过跨链协议规避监管,需持续评估监管范围的动态扩展;

3. 市场接受度

合规成本可能推高稳定币发行费用,影响其与非合规项目的竞争力。

结语

香港金管局2025年稳定币监管框架的落地,标志着全球主要金融中心对加密货币的监管进入“精细化治理”阶段。通过“风险分层监管+技术创新包容”的平衡策略,香港不仅为自身构建了应对金融稳定风险的防火墙,更有望成为亚太地区稳定币合规化的制度标杆。对加密行业而言,理解并适应“监管即基础设施”的新模式,将是在合规赛道获取竞争优势的关键。未来,随着《条例》实施细则的逐步明确,市场需重点关注跨境支付场景的政策突破、人民币稳定币的试点进展,以及监管科技(RegTech)在合规中的深度应用。