随着区块链技术的迭代发展,挖矿生态从早期分散的SOLO模式逐步演进为集约化的矿池形态。截至2025年,全球主要公链的算力集中度已呈现显著提升趋势,矿池作为矿工算力的委托管理中枢,其角色从单纯的技术聚合平台逐渐演变为链上生态的关键治理节点。然而,这一演进过程中暴露出的外部激励风险与信任机制缺陷,正成为行业关注的焦点。本文将从委托代理关系的法律框架出发,剖析矿池面临的核心矛盾,提出“开放式随机策略安排”的创新架构,并结合2025年监管环境的演变趋势,论证矿池模块率先纳入合规体系的必然性。

一、矿池生态的委托代理关系本质

(一)算力聚合的法律定性

矿池的核心功能是将分布式矿工的算力进行集中调度,这一过程在传统法律体系中构成明确的委托代理关系。矿工作为委托人,通过协议将算力的管理权让渡给矿池(代理人),后者需依照约定规则最大化挖矿收益并按比例分配。这种法律关系在《民法典》委托合同编中有清晰映射,代理人需履行勤勉义务,禁止利用信息不对称谋取约定外利益。以以太坊矿池为例,典型的分成模式为矿池抽取5%-10%的挖矿收益,剩余部分按算力比例分配给矿工,这一机制理论上通过利益绑定实现激励相容。

(二)内部激励的有效性边界

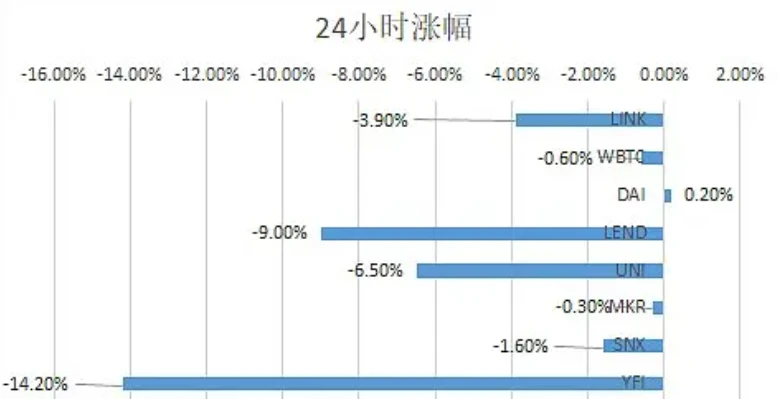

内部激励的设计基于挖矿收益的共享逻辑。矿池的收益直接取决于总收益规模,因此理论上其最优策略是最大化区块奖励(ETH)与交易费用(Gas)的总和。这种激励相容性在PoW机制早期运行良好,但随着DEFI生态的爆发,链上交易的复杂性与利益相关性显著提升,传统内部激励模型的局限性逐渐显现。数据显示,2025年上半年以太坊链上DEFI交易占比已达38%,其中涉及优先交易顺序的套利、清算等操作占比超25%,为外部激励的滋生提供了土壤。

二、DEFI生态催生的外部激励风险

(一)front-running现象的本质与影响

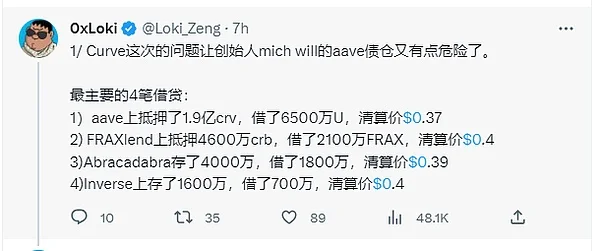

DEFI协议的运行逻辑高度依赖交易顺序,例如闪电贷套利需要特定交易优先打包,清算机器人需抢占债务违约账户的平仓顺序。矿池作为交易打包的实际控制者,可通过调整区块内交易排序获取约定外收益,即“front-running”。这种行为虽不直接减少矿工的挖矿收益,却使矿池通过关联地址或合作协议获取DEFI项目的利润分成、手续费返佣等外部激励。据行业调研,2025年Q2监测到的以太坊矿池中,约17%存在可疑的交易排序模式,涉及金额超2.3亿美元。

(二)信任黑洞的形成机制

外部激励的隐蔽性源于矿池策略的不透明性。链上数据仅能反映交易结果,无法揭示打包策略的决策过程。矿工缺乏有效的验证手段,导致委托代理关系中出现“监督真空”。例如,某矿池若采用“优先打包关联DeFi协议交易”的策略,矿工仅凭链上数据无法证明其存在利益输送,这种信息不对称形成了系统性的信任危机。传统法律框架中的举证责任倒置机制在此场景下难以适用,凸显出现有治理结构的缺陷。

三、矿池治理的核心矛盾:透明性与安全性的博弈

(一)策略公开的安全隐患

理论上,矿池公开交易打包策略可提升透明度,遏制外部激励。但这将导致策略被恶意攻击者利用,引发针对性的堵塞攻击或收益窃取。例如,若矿池明确采用“Gas费优先”策略,攻击者可通过提交高Gas费的无效交易占用区块空间,迫使合法交易延迟确认,甚至引发链上应用的运行故障。2024年某矿池因公开策略遭致DoS攻击,导致以太坊网络单日交易延迟率上升42%,成为典型安全事件。

(二)策略封闭的信任危机

反之,策略封闭虽能抵御攻击,却为外部激励提供了温床。矿池可通过暗箱操作获取灰色收益,而矿工对此束手无策。这种矛盾本质上是去中心化理念与中心化管理的冲突——矿池作为半中心化实体,既承担着维护链上安全的技术责任,又面临商业利益的诱惑,亟需新的架构设计打破困局。

四、开放式随机策略安排:一种可行的架构创新

(一)混合策略的设计逻辑

新架构的核心是构建“策略透明化+执行随机化”的双重机制。具体而言,矿池预先定义多种符合内部激励目标的打包策略(如Gas费优先、时间戳优先、协议类型优先等),并向矿工公开策略集合。每次区块打包时,通过硬件随机源(如量子随机数发生器)与软件算法结合,从策略集合中随机选择执行方案,同时保存随机过程的原始数据供链下验证。这种设计使攻击者无法预测具体策略,从而降低针对性攻击的成功率。

(二)信任机制的技术实现

随机化过程需满足可验证性与不可篡改性。矿池可采用区块链存证技术,将随机源的熵值、策略选择过程等信息上链固化,矿工通过智能合约调用接口获取验证数据。当出现收益异常时,第三方审计机构可通过重构随机过程追溯策略执行的合规性,为责任认定提供技术证据。这种架构使矿池的行为从“结果透明”升级为“过程透明”,填补了传统模式的信任漏洞。

五、矿池监管的必然性与2025年趋势展望

(一)监管的法理基础

矿池的委托代理属性使其天然处于传统法律的管辖范围内。各国立法机构可通过延伸现有代理法、金融监管规则对其进行规制。例如,欧盟《数字金融服务法》(DFSA)草案已将矿池纳入“链上服务提供商”监管范畴,要求其履行反洗钱义务并披露利益冲突。美国商品期货交易委员会(CFTC)亦在2025年政策讨论稿中提出,矿池的交易排序权可能构成“市场操纵工具”,需纳入衍生品监管框架。

(二)合规化的实践路径

从行业动态看,2025年已有头部矿池开始主动适配监管要求。某北美矿池宣布采用开放式随机策略架构,并引入第三方审计机构定期验证策略执行情况;亚洲某国家则试点矿池牌照制度,要求申请者提交策略透明化方案及风险防控措施。这些实践表明,矿池正从“技术中立”向“合规优先”转型,预计未来1-2年将形成全球性的监管共识。

总结

矿池作为区块链生态的关键基础设施,其治理水平直接影响公链的安全性与去中心化程度。外部激励风险的本质是委托代理关系中的机制缺陷,而开放式随机策略架构通过技术创新与制度设计的结合,为破解透明性与安全性的矛盾提供了新路径。随着2025年全球监管框架的逐步明晰,矿池模块将率先进入合规化轨道,这既是传统法律体系对新兴技术的适应性调整,也是区块链行业从野蛮生长迈向有序发展的必然选择。未来,矿池的角色将从单纯的算力管理者升级为链上生态的合规守门人,其架构创新与监管实践的互动,将为整个加密行业的治理提供重要范本。

标签: #矿池监管 #开放式随机策略 #矿池合规化 #2025 年监管趋势