引言

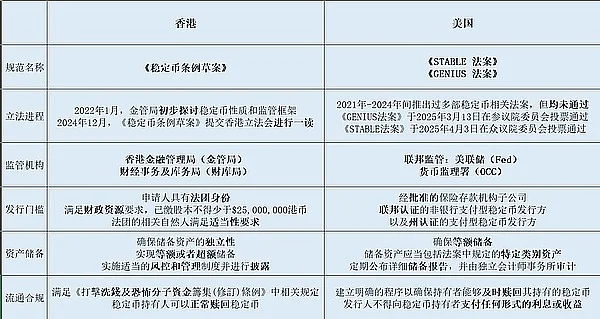

全球稳定币监管格局在2025年迎来关键转折点。中国香港《稳定币条例草案》于5月21日经立法会三读通过,并于5月30日宪报刊登,标志着全球首个对法币稳定币实施全链条监管的司法管辖区诞生;美国《GENIUS法案》则在7月17日以308票对122票通过众议院表决,完成立法程序,确立联邦与州双轨制监管框架;欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)自2024年分阶段生效后,正通过“牌照通行证”机制推动区域统一监管。三地立法既体现对稳定币风险的系统性回应,也折射出不同的金融战略意图。本文从立法逻辑、监管架构及战略导向三个维度展开深度比较,解析全球稳定币治理的差异化路径。

一、立法逻辑:风险防控与战略目标的平衡

(一)中国香港:创新兼容型监管范式

香港立法以“平衡金融稳定与创新”为核心,旨在将稳定币纳入现有监管框架的同时,为离岸人民币数字化提供制度支撑。根据金管局同期发布的《稳定币反洗钱及打击恐怖融资指引》咨询文件,发行主体需建立多层次客户尽职调查机制,涵盖受益所有人识别、交易监控及跨境转账“旅行规则”,强化反洗钱合规要求。过渡期安排明确现有稳定币发行人需在2025年内完成牌照补办,首批合规稳定币预计2026年初面世。这一设计既回应了国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的监管要求,又为蚂蚁集团、京东金融等企业申请牌照预留了政策空间,凸显香港作为亚太Web3枢纽的战略定位。

(二)美国:美元霸权的数字化延伸

美国立法进程展现出鲜明的“美元中心主义”特征。《GENIUS法案》在参议院与众议院的快速通过,实质是特朗普政府推动“链上美元”战略的关键一步。法案要求稳定币发行者必须持有100%高流动性美元资产(现金、短期美债占比不低于90%),且仅限美国注册实体申请“许可支付稳定币发行人”资格,外国发行人需通过美联储的“适用性测试”。这一设计不仅将非美元稳定币排除在合规体系外,更通过“稳定币—加密交易—美债投资”循环机制,构建美元境外流通的新渠道。正如美国财政部长贝森特在数字资产峰会上所言,稳定币已成为“维持美元全球主导地位的核心工具”。

(三)欧盟:统一市场与主权货币的防御性布局

欧盟MiCA的立法逻辑围绕“防止金融碎片化”与“维护欧元主权”展开。自2024年6月稳定币条款生效以来,欧盟通过“牌照通行证”制度实现成员国监管互认,要求EMT(电子货币代币)发行方必须以1:1现金或央行存款作为储备,ART(资产参考代币)需采用多元化低风险资产组合(单一资产占比不超过30%)。值得关注的是,欧盟将算法稳定币明确排除在监管范围外,反映出对“无锚稳定币”风险的高度警惕。欧洲央行前行长德拉吉指出,稳定币监管的核心是“将加密资产纳入现有金融稳定框架,而非创造平行货币体系”。

二、监管架构:从主体分工到技术合规的差异化设计

(一)监管主体:单一主导与多元协同的分野

- 中国香港:建立以金融管理局(HKMA)为核心的单一监管体系,证券及期货事务监察委员会(SFC)在涉及证券型稳定币时协同介入。HKMA设立专门的“稳定币监管办公室”,负责牌照审批、储备审计及市场监测,实现全流程闭环管理。

- 美国:延续联邦与州双轨制传统,银行类发行人由美联储、FDIC实施审慎监管,非银行发行人可选择向OCC申请联邦牌照或向州监管机构(如纽约州金融服务部)申请州级牌照。这种“监管竞备”模式可能导致合规套利,但也为创新主体提供了制度选择空间。

- 欧盟:通过“欧盟监管机构+成员国主管机关”双层架构实现统一与分散的平衡。欧洲证券和市场管理局(ESMA)制定统一技术标准,成员国监管机构负责现场检查与违规处置。德国联邦金融监管局(BaFin)等机构已率先对境内稳定币项目展开压力测试,重点评估储备资产流动性与智能合约安全性。

(二)技术合规:从储备验证到智能合约的技术嵌入

三地立法均将技术合规作为核心要求,但侧重点差异显著。香港要求稳定币发行方接入金管局的“区块链监管沙盒”,实现储备资产链上实时验证;美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)强制要求稳定币协议集成“链上监控模块”,实时追踪可疑交易;欧盟则通过《数字运营韧性法案》(DORA)要求稳定币基础设施满足ISO/IEC 27001等信息安全标准,智能合约需通过形式化验证。

三、战略导向:金融主权博弈与全球治理重构

(一)中国香港:离岸人民币的“数字桥梁”战略

香港立法特别强调稳定币在跨境支付中的应用场景,允许合规稳定币参与银行间外汇市场及跨境贸易结算试点。这一设计与粤港澳大湾区“数字人民币跨境使用”试点形成协同效应,有望推动离岸人民币稳定币成为连接法币体系与加密经济的“中性媒介”。数据显示,香港已吸引全球15家头部稳定币项目提交预申请,其中3家明确计划发行人民币挂钩稳定币。

(二)美国:巩固美元霸权的“数字铸币税”机制

《GENIUS法案》通过后,美元稳定币的全球流通将形成“新特里芬难题”:一方面,全球对美元稳定币的需求将扩大美债市场规模(预计每年新增5000亿美元需求);另一方面,非美国发行方的合规成本上升可能加剧市场垄断。Circle等发行商已计划将部分储备资产配置于短期美债,形成“稳定币发行—美债购买—美元回流”的闭环,这实质是通过数字货币渠道扩大美元的“数字铸币税”收益。

(三)欧盟:防御性监管下的技术主权构建

欧盟通过MiCA建立的“数字欧元补充”框架,实质是在美元主导的稳定币市场中为欧元争取生存空间。EMT的设计旨在将稳定币纳入电子货币监管范畴,与“数字欧元”形成功能互补;ART则允许欧元区以外的货币锚定稳定币进入,但需满足严格的合规门槛。这种“有限开放”策略既防范了美元稳定币对欧元的替代风险,又为欧盟金融科技企业争取了技术标准输出的机会。

四、挑战与前瞻:监管竞争下的全球协同困境

当前三地立法已呈现显著的“监管竞备”特征:香港凭借低税率与开放政策吸引创新项目,美国通过美元霸权构建市场壁垒,欧盟以统一标准争取规则话语权。这种分化可能导致全球稳定币市场碎片化,增加跨境业务主体的合规成本。例如,某跨国支付企业需同时满足香港的储备托管要求、美国的非美元限制及欧盟的技术标准,合规成本较单一市场提升200%以上。

未来,国际监管协调的重点可能集中在三个领域:一是建立稳定币跨境流通的“监管互认机制”,参考WTO服务贸易规则制定兼容性标准;二是强化对算法稳定币、去中心化稳定币的全球联合监管,防范其成为跨境洗钱工具;三是推动稳定币储备资产的国际审计标准统一,降低信息不对称风险。然而,在各国金融主权意识强化的背景下,真正的全球协同仍需依赖G20等多边机制的实质性突破。

总结

中欧美稳定币立法的差异,本质是金融发展模式与货币主权诉求的外在体现。香港以“超级联系人”角色构建兼容型监管生态,美国以“美元中心主义”巩固金融霸权,欧盟以“规则输出”维护区域金融稳定。对于市场主体而言,需根据业务属性选择合规路径:聚焦跨境支付与人民币场景的项目可优先布局香港,深耕美元生态的企业需适应美国的“强监管—强绑定”模式,而面向欧洲市场的创新则必须嵌入欧盟的“技术—合规”双轨框架。

稳定币监管的终极挑战,在于如何在金融创新、货币主权与全球稳定之间找到动态平衡点。这场始于2025年的立法竞赛,不仅将重塑加密金融的版图,更可能成为全球货币体系数字化转型的关键伏笔。