2020年美国大选期间,加密货币监管议题首次成为总统竞选的核心政策焦点之一。民主党候选人迈克尔·布隆伯格在其『金融改革政策』中提出的加密货币监管主张,试图解决当时监管破碎化、欺诈频发等行业痛点,为美国加密货币监管明朗化勾勒了初步蓝图。本文结合2020年前后的行业背景与全球监管格局,回顾布隆伯格主张的核心逻辑,并从历史视角分析其对后续监管框架的潜在影响,同时展望加密货币监管的未来趋势。

一、背景:加密货币监管进入美国大选核心议题

1. 2020年美国大选政治格局

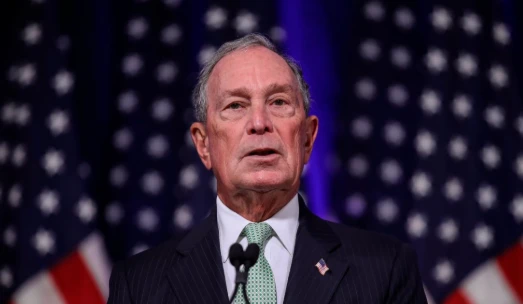

2020年是美国政治格局激烈震荡的一年,时任总统特朗普寻求连任,而民主党阵营中,前纽约市长、彭博新闻社创始人迈克尔·布隆伯格以其雄厚的经济实力和金融背景成为特朗普的强劲对手。布隆伯格以555亿美元财富位列2019年福布斯全球亿万富豪榜第9位,其竞选纲领聚焦经济改革与金融监管,与特朗普的政策路线形成鲜明对比。在此背景下,加密货币这一新兴资产类别意外成为两党政策对决的焦点领域。

2. 加密货币监管议题的崛起

尽管华裔候选人杨安泽此前已将加密货币监管带入政策讨论,但真正推动其成为总统竞选核心议题的是布隆伯格。2020年,加密货币市场已发展为价值数千亿美元的资产类别,但行业乱象丛生,炒作、欺诈和洗钱等问题频发。布隆伯格敏锐捕捉到监管空白对金融稳定的潜在威胁,在其发布的『金融改革政策』中系统性阐述了加密货币监管主张,首次将监管明确化、机构职责划分等核心问题置于公众视野,标志着加密货币从边缘议题走向主流政治议程。

二、布隆伯格的加密货币监管主张:框架与逻辑

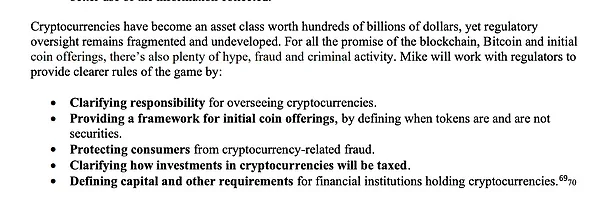

1. 核心目标:破解监管碎片化与风险防控

布隆伯格将加密货币监管的核心目标设定为『解决监管破碎化、不成熟问题,打击炒作、欺诈和犯罪活动』。他指出,区块链技术与加密货币的创新潜力需以规范的监管框架为前提,而当时美国缺乏统一的监管机构和清晰的代币属性认定标准,导致市场参与者面临合规不确定性,投资者权益无法得到有效保护。其主张的底层逻辑是通过制度设计降低行业风险,为加密货币融入传统金融体系铺路。

2. 具体措施:系统性监管框架的初步构建

布隆伯格提出的七项具体措施涵盖监管机构、代币认定、消费者保护、税收、金融机构合规、监管沙箱及反洗钱等维度:

- 监管机构明确化:主张确定唯一或主要监管机构,结束SEC、CFTC等机构之间的管辖权争议。这一设想直指美国当时『多头监管』的弊端,例如纽约州的BitLicense与联邦层面分割式监管并存的矛盾。

- 代币证券认定框架:试图建立清晰的标准,区分代币是否属于证券。这一措施旨在解决当时市场对ICO性质的争议,例如SEC对Ripple、Coinbase等项目的监管态度模糊问题。

- 监管沙箱机制:提出为金融科技公司提供测试环境,降低初创企业合规门槛。尽管该提议存在『跨州许可难』等实施障碍,但其理念为后续美国部分州探索沙盒监管(如怀俄明州)提供了思路。

- 反洗钱强化措施:包括建立法人实体受益人注册处、动态调整交易报告门槛等,这些措施呼应了FATF等国际组织的反洗钱标准,试图解决加密货币匿名性带来的监管挑战。

三、全球与美国加密货币监管格局(2020年视角)

1. 全球监管:差异显著与推进缓慢

2020年,全球加密货币监管呈现『碎片化』特征,各国政策差异较大。日本是唯一颁发专门数字货币交易所牌照的国家,其监管框架以行业自律与政府监管结合为特点;欧盟正酝酿《MiCA法案》,试图统一代币监管标准;而新兴市场如印度、中国则对加密货币持严格限制态度。整体而言,全球监管缺乏协调机制,政策滞后于技术发展。

2. 美国监管模式:综合牌照与分割式监管并存

美国的监管格局复杂:

- 纽约州BitLicense:作为综合牌照的代表,其要求涵盖数字货币交易、托管等全链条业务,体现『按资产类型监管』的思路,但高合规成本限制了中小企业进入。

- 分割式监管:联邦层面按业务行为分类监管,例如涉及证券交易需SEC批准,支付业务需MTL/MSB牌照,导致市场主体需同时满足多重监管要求。这种模式虽能覆盖不同风险场景,但效率低下,被批评为『监管迷宫』。

- 新加坡等国的整合模式:通过发放综合性数字银行牌照,将支付、证券、托管等业务纳入统一框架,为美国提供了『第三条道路』的参考。

四、布隆伯格主张的历史意义与局限性

1. 进步性:奠定监管逻辑基础

布隆伯格的主张具有历史进步性:

- 首次系统性提出监管框架:将加密货币监管从零散的政策讨论提升为系统性制度设计,为后续立法提供了理论基础。例如,2021年美国参议院提出的《加密货币监管改进法案》即部分吸收了其『监管机构明确化』的思路。

- 推动行业合规意识觉醒:其提出的消费者保护、税收清晰化等措施,促使加密货币企业开始重视合规建设,加速行业去泡沫化。2020年后,美国加密货币交易所的KYC/AML流程显著完善,即与此相关。

2. 局限性:政治博弈与实施挑战

然而,其主张在当时面临多重现实障碍:

- 政治博弈的牺牲品:2020年大选中,布隆伯格未能获得民主党总统候选人提名,其政策主张未能进入立法程序。特朗普政府更倾向于宽松监管,导致『监管沙箱』等提议被搁置。

- 技术与监管的动态矛盾:代币证券认定框架等措施试图用传统金融监管逻辑套用新兴技术,但加密货币的跨链、去中心化特性使其难以简单归类。例如,DeFi协议的监管归属至今仍是美国监管难题。

- 全球监管协调缺失:布隆伯格的主张聚焦美国国内监管,但加密货币的跨国属性使其效果受制于国际合作。2020年,G20等国际组织尚未就加密货币监管形成共识,导致美国单边政策难以有效落地。

五、对当前监管的启示与未来展望

1. 对美国当前监管的影响

尽管布隆伯格的主张未直接转化为政策,但其逻辑渗透于后续监管实践:

- 监管机构之争持续:SEC与CFTC对加密货币的管辖权争议至今未决,但布隆伯格提出的『单一监管机构』设想为行业呼吁监管统一提供了理论支持。

- 监管沙箱的州级实践:怀俄明州、佛罗里达州等已推出加密货币监管沙箱,允许企业在可控环境内测试创新业务,部分实现了布隆伯格『降低初创企业合规门槛』的初衷。

2. 全球监管趋势:从碎片化到体系化

当前,全球加密货币监管正从『被动应对』转向『主动治理』:

- 合规框架加速构建:欧盟《MiCA法案》、英国FCA的加密货币指引等均借鉴了布隆伯格主张中的风险防控逻辑,强调投资者保护与反洗钱。

- 技术驱动监管创新:监管科技(RegTech)的应用日益普及,例如通过区块链技术实现交易监控,这与布隆伯格『动态调整监管工具』的思路不谋而合。

3. 未来挑战:平衡创新与风险

未来加密货币监管需解决三大矛盾:

- 创新激励与风险防控:如何在防范金融稳定风险的同时,避免过度监管扼杀技术创新?布隆伯格提出的『监管沙箱』仍是值得探索的解决方案。

- 国内监管与国际协调:加密货币的跨国流通要求建立全球性监管协作机制,例如统一的代币分类标准、跨境交易报告制度等。

- 传统逻辑与技术特性:需突破传统金融监管框架的束缚,例如针对DeFi、NFT等新兴形态制定适应性规则,而非简单套用证券或商品监管逻辑。

总结

布隆伯格在2020年提出的加密货币监管主张,是美国主流政治对加密货币行业的首次系统性回应,其核心逻辑为后续监管改革奠定了重要基础。尽管受限于政治环境与技术发展阶段,其主张未能完全落地,但其提出的监管明确化、消费者保护、监管沙箱等理念,至今仍是全球加密货币监管的核心议题。站在2025年的时间节点回望,布隆伯格的主张不仅是美国大选政治的一个注脚,更是加密货币从『边缘创新』走向『主流金融』的历史见证。未来,随着监管框架的持续完善,如何在风险防控与创新激励之间找到平衡点,将是布隆伯格留给行业的持续命题。