中国区块链行业自2020年起进入关键转型期,在技术创新与产业落地的双重驱动下,既面临应用价值验证、监管框架适配等深层矛盾,也在数字经济浪潮中迎来战略机遇。本文基于行业发展的原始分析框架,结合2020年以来的政策演进、技术突破与市场实践,系统复盘挑战的演变轨迹,深度解析“拥抱监管”作为核心路径的历史必然性,并前瞻性探讨区块链与数字经济融合的未来图景。

一、中国区块链发展的三大挑战:从理论困境到实践瓶颈

1. 区块链应用的价值验证困局:激励机制的二元悖论

2020年前后,行业对“无币区块链”的争议集中体现了应用落地的核心矛盾。公有链依赖代币激励构建生态闭环的模式(如比特币网络通过Token吸引开发者与矿工形成完整产业链),与国内监管环境存在天然冲突,导致联盟链、私有链等“无币”形态成为主流,但此类模式仅能实现有限场景的数据存证(如政务票据溯源),难以激发大规模商业创新。

随着监管政策的动态调整,2023年国家明确“区块链技术与虚拟货币剥离”的发展原则,推动建立基于法定数字货币的新型激励机制。例如,数字人民币(e-CNY)的试点推广为区块链应用提供了合规化的价值载体,2024年广东省在供应链金融领域试点“数字货币+智能合约”模式,实现了资金流与物流的可信协同,验证了无币区块链在政策框架内的商业潜力。

2. 监管科技滞后:创新与规制的动态博弈

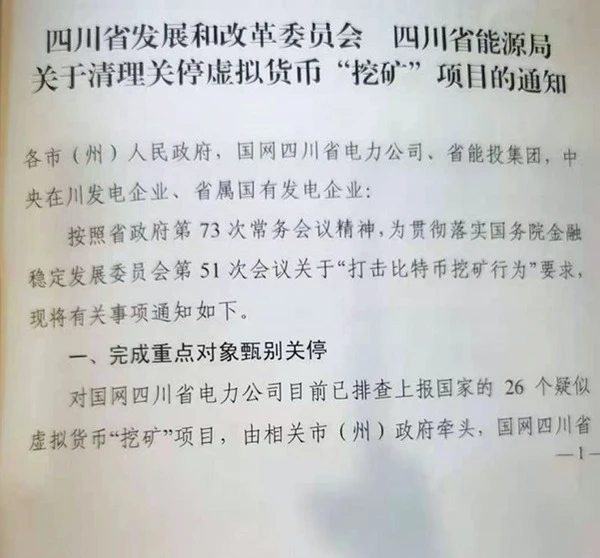

区块链技术的去中心化、匿名性特征与传统监管框架的冲突,在2020年表现为“立法滞后于技术”的典型矛盾。以加密货币挖矿为例,嘉楠耘智2019年上市后引发的行业合规性讨论,在2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中得到阶段性回应,文件明确将虚拟货币相关业务定性为非法金融活动,并建立跨部门监管协调机制。

司法实践层面,2020年武汉市江岸区法院仍认可比特币借贷合同效力,但2021年后各级法院普遍援引新政策驳回类似案件。例如,2023年深圳市中级人民法院在某加密货币交易纠纷中裁定,“变相支持法定货币与虚拟货币兑付的行为违背公序良俗”,凸显监管态度的根本性转变。这种从“个案容忍”到“系统禁止”的调整,折射出监管科技从被动应对到主动构建的演进逻辑。

3. 人才结构失衡:技术底座的构建瓶颈

根据链人国际2020年调研数据,区块链从业者中技术人员占比仅7%,市场与运营岗位占比高达65%,反映出行业“重应用、轻研发”的结构性缺陷。这一问题在政策引导下逐步改善:2023年教育部批准37所高校开设区块链工程专业,清华大学、浙江大学等建立区块链联合实验室,聚焦密码学、分布式存储等底层技术研究;同时,工信部实施“区块链技术人才专项培训计划”,2024年培养专业技术人才超5万人,推动人才结构向“技术驱动型”转型。

二、2020-2025年产业发展的路径演进:从展望到实践

1. 数字经济主战场:从理论适配到场景深耕

2020年预判的“区块链与5G协同推动数字经济增长”已成为现实。2023年以来,各省市密集出台政策推动区块链与实体经济融合:山东省在跨部门监管中引入区块链技术,实现企业信用数据的实时上链与跨域共享;四川省将区块链应用于医疗数据确权,患者可通过区块链授权医疗机构访问加密病历,在保护隐私的前提下提升数据流转效率;文化和旅游部则鼓励在线旅游平台利用区块链技术实现票务溯源与用户行为分析,2024年相关应用使九寨沟景区黄牛票交易量下降82%。

特别值得关注的是数字人民币与区块链的深度融合。截至2025年,数字人民币已在200余个城市开展试点,其底层采用区块链技术实现交易不可篡改与双花问题解决,在跨境支付场景中,基于区块链的多边央行数字货币桥项目(mBridge)使人民币跨境结算效率提升70%,初步展现“技术+制度”双轮驱动的创新范式。

2. 数据共享技术突破:隐私计算与监管沙盒的双重加持

无条件数据共享的利益冲突,在技术层面通过隐私计算、联邦学习等创新逐步破解。2024年江西省推出“赣服通6.0”,运用区块链构建可信数字身份体系,用户通过零知识证明技术授权政府部门获取加密户籍信息,实现“数据可用不可见”;国家能源局在能源计量领域试点区块链与数字孪生结合,既保障企业能耗数据的隐私安全,又为碳交易市场提供可信数据源。

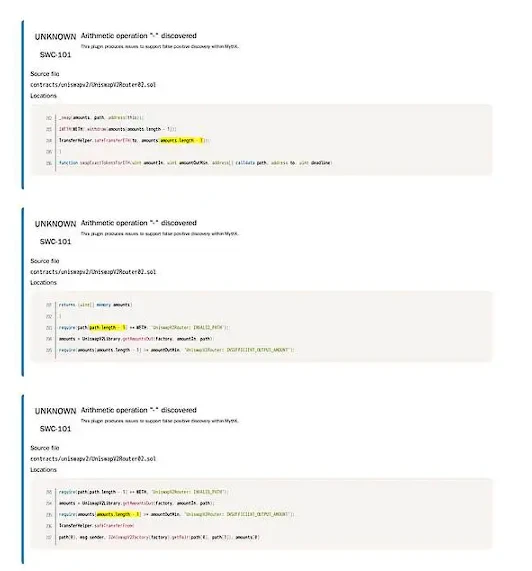

监管层面,2023年工信部等八部门启动“区块链监管沙盒”机制,允许企业在限定范围内测试数据共享创新模式。例如,某金融科技企业在沙盒内试点“区块链+供应链数据共享”,通过智能合约自动执行数据使用权限管理,使中小微企业融资效率提升40%,同时将数据泄露风险降低92%。

3. 拥抱监管的成熟化标志:从被动合规到主动治理

“是否拥抱监管”在2020年是行业分化的分水岭,而2023年后逐步演变为技术创新的底层逻辑。以加密货币挖矿为例,新疆、内蒙古等地在2021年全面清退非法矿场后,2024年引导部分企业转型为区块链算力服务提供商,为政务链、联盟链提供合规算力支持,实现从“高耗能投机”到“基础设施服务”的质变。

司法实践与政策框架的互动更趋成熟。2025年最高人民法院发布区块链司法应用白皮书,明确区块链存证数据的证据效力,全国已有320家法院建立区块链电子证据平台,2024年通过区块链技术认定的证据采信率达98.7%,标志着“技术合规”与“法律合规”的深度融合。

4. 数据价值保障的制度创新:从法律威慑到生态构建

数据安全立法的完善为区块链价值奠定基石。2021年《数据安全法》《个人信息保护法》实施后,数据窃取的刑事追责力度显著加大。2023年某跨境电商平台因违规共享用户数据被判赔1.2亿元,成为区块链数据存证用于司法追责的典型案例。与此同时,数据要素市场的培育使“数据价值-区块链价值”的正向循环逐步形成:广东省建立数据资产登记区块链平台,企业可将数据资产上链确权并用于融资,2024年平台促成数据交易规模超500亿元。

总结

回顾2020-2025年的发展历程,中国区块链行业在挑战中完成了从“技术狂热”到“理性发展”的蜕变。监管框架的动态适配(如虚拟货币的分类治理、区块链技术的正向引导)、数字经济的深度融合(如政务链、产业链的规模化应用)、人才体系的系统构建(如高校专业设置、职业培训体系),共同构成行业成熟的三大支柱。

展望未来,区块链的价值将更多体现在“可信基础设施”的定位上——通过与人工智能、物联网的深度融合,在数字人民币生态、跨境数据流动、碳资产交易等战略领域发挥底层支撑作用。而“监管友好型创新”将成为核心竞争力,企业需在技术研发中嵌入合规基因,在应用场景中预设监管接口,推动行业从“被动适应政策”转向“主动共建生态”。中国区块链的下一个五年,或将见证从“技术追赶”到“标准引领”的跃迁,为全球数字经济治理提供“中国方案”。