当去中心化金融(DeFi)的锁仓总价值(TVL)在两年内从210亿美元飙升至千亿规模,这个曾被视为边缘实验的金融形态,正以不可逆转的势头叩响主流金融的大门。从去中心化交易所(DEX)的爆发式增长到借贷、保险协议的生态扩张,DeFi不仅展现了区块链技术对传统金融的颠覆性潜力,更像一面棱镜,折射出全球监管层面对创新与风险的复杂考量。这场金融革命将走向何方?监管与创新的平衡点又在哪里?

一、野蛮生长后的行业洗牌:规模扩张与价值重估

作为区块链行业最活跃的赛道,DeFi的生态复杂度与市场影响力仍在持续攀升。数据显示,过去两年协议锁仓资产规模增长近5倍,用户数量从百万级跃升至千万级,机构投资者通过灰度资本、ETF等渠道的参与度显著提升。这背后,既有灰度资本、富达等机构玩家的跑步入场,也少不了传统银行巨头通过区块链支付项目悄悄布局的身影——DeFi正在完成从“叛逆者”到“潜力股”的身份转换。

二、监管介入的必然性:从“蛮荒时代”到规则重建

尽管DeFi凭借透明化、去中介化等优势快速崛起,但缺乏统一监管框架已成为其进一步发展的“阿喀琉斯之踵”。大型对冲基金因合规风险对DeFi的配置比例不足1%,而散户投资者却屡屡因智能合约漏洞、项目跑路等问题损失惨重,年均损失超50亿美元。监管的核心价值正在于此:既要建立投资者保护机制(如资产托管、反欺诈规则),也要降低系统性风险(遏制洗钱、恐怖融资等非法活动),更要为机构提供合规路径,推动传统金融与DeFi的生态融合。正如美国前国土安全部官员罗伯特·埃特金所言:“合规的DeFi平台将在竞争中脱颖而出,成为替代传统金融的重要力量。”

三、监管博弈的核心:中心化思维与去中心化基因的碰撞

传统金融监管的“中心化思维”遇上DeFi的“代码即法律”,就像用旧地图导航新大陆——规则的错位正在引发一系列监管困境。智能合约的自动执行特性让传统交易监控机制失效,去中心化自治组织(DAO)的法律主体缺失则导致责任追溯困难。欧盟试图通过2024年实施的《加密资产市场法规》(MiCA)破解这一难题,要求DeFi平台进行用户身份验证并纳入“旅行规则”,但如何在保护去中心化精神的同时满足合规要求,仍是全球监管的共同挑战。

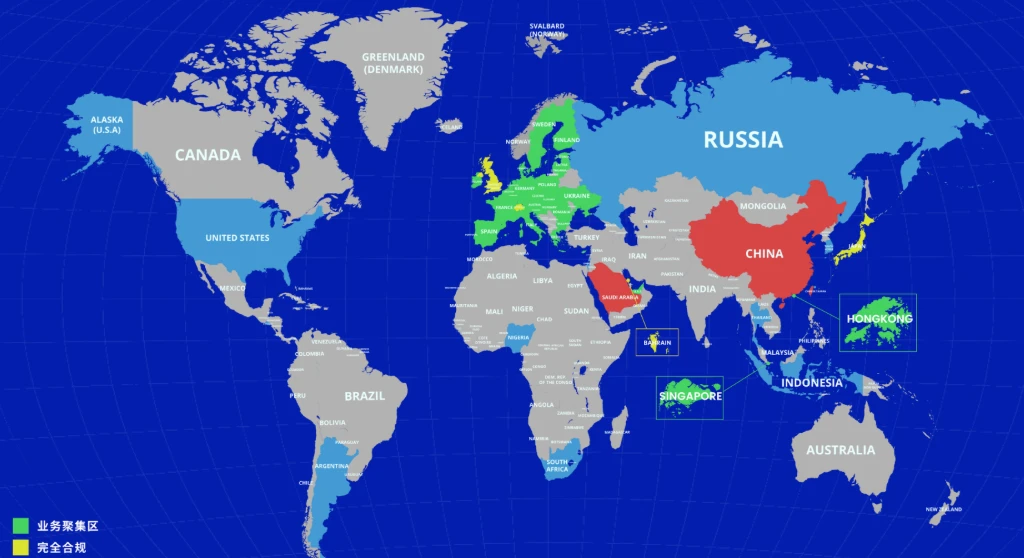

四、全球监管图谱:地域差异下的政策实验

(一)欧盟:规则先行的“制度探路者”

欧盟以MiCA框架为核心,构建了覆盖发行、交易、托管的全链条监管体系。其关键举措包括:要求算法稳定币发行方持有1:1准备金,对去中心化交易所实施“交易报告制度”,并赋予成员国对DAO的监管裁量权。2025年1月,欧盟进一步将DeFi平台纳入《反洗钱指令》(AMLD5),要求其接入欧盟金融情报机构网络——这标志着欧洲正试图在创新与风险间找到制度化平衡点。

(二)美国:诉讼驱动的“案例法演进”

美国SEC延续了对DeFi的强监管姿态。2025年6月,SEC主席Gary Gensler在国会听证会上重申:“绝大多数DeFi代币属于证券,需遵守联邦证券法。”与此同时,SEC对Uniswap实验室的调查聚焦于投资者保护与营销合规,凸显其“投资者优先”的监管逻辑。值得注意的是,SEC委员Hester Pierce提出的“安全港”政策仍在推进,拟为创新项目提供3年监管宽限期,展现出监管层内部的思路分歧。

(三)亚洲:风险可控的“沙盒实验”

日本金融厅(FSA)2024年启动DeFi沙盒试点,允许企业在可控环境中测试去中心化借贷、衍生品等创新产品,但要求试点项目必须接入传统金融基础设施。新加坡金管局(MAS)则推出“支付服务监管豁免”,对年交易额低于500万新元的DeFi项目暂免许可,体现了“风险分级”的监管智慧。

五、行业路线之争:合规派与自治派的十字路口

行业内部对监管的态度已出现明显分化。以Coinbase为代表的合规派主张“监管即机遇”,认为明确的规则将加速机构入场——其2025年发布的《DeFi合规白皮书》提出“模块化合规”方案,试图将KYC/AML功能通过预言机集成到智能合约中;而以Uniswap为代表的自治派则强调“去中心化不可妥协”,主张通过社区治理、代码审计实现自我规范,其发起的“DeFi自治倡议”已吸引超200个项目加入。

六、未来图景:监管与创新的共生进化

(一)当监管穿上“科技外衣”

监管机构正积极探索“监管科技”(RegTech)的应用:通过区块链浏览器监控链上交易,利用人工智能识别异常资金流动。欧盟MiCA框架要求2026年前所有DeFi协议接入监管科技工具,实现风险实时预警。与此同时,“可编程监管”理念兴起——将资本充足率要求编码为智能合约,自动执行资产冻结或清算,正在重新定义监管的实现方式。

(二)从“猫鼠游戏”到“共生进化”

DeFi项目与监管层的互动正从“对抗”转向“合作”。Aave等头部协议主动引入第三方审计机构,定期发布准备金证明;MakerDAO与美国财政部合作,建立稳定币发行的合规框架。监管层也通过“监管沙盒”、税收优惠等机制,激励创新与合规的兼容。

(三)全球监管协同的“规则博弈”

随着DeFi的全球化特征凸显,监管协同成为必然趋势。FATF在2025年更新的《虚拟资产监管指南》中强调“跨境监管合作”,要求各国建立信息共享机制。与此同时,欧美日等经济体正通过监管标准输出争夺行业话语权——欧盟MiCA框架被新加坡、韩国等国家借鉴,美国则通过SEC的判例影响全球监管逻辑。

结语

DeFi与监管的博弈,从来不是非黑即白的“零和游戏”,而是创新活力与风险防控的动态平衡。短期内,监管压力可能导致行业增速放缓,但长期来看,这将为DeFi注入“机构信任”,推动其从“边缘创新”走向“主流金融基础设施”。对于行业参与者而言,理解地域监管差异、掌握技术合规化路径,将是在监管浪潮中生存的关键。未来的DeFi生态,或许会呈现“核心层去中心化、外围层合规化”的混合形态,而智能合约与监管规则的深度融合,将重新定义金融市场的运行逻辑。