引言

2021年8月,当美国两党基建法案在参议院通过时,一条深夜追加的加密税务条款意外掀起轩然大波。Coinbase等头部交易所强烈抨击该条款立法程序仓促、定义模糊,认为其可能对6000万美国加密投资者及整个行业生态造成深远负面影响。时隔四年,回望这场争议,不仅能看清美国加密监管的早期发展轨迹,更能窥见政策与技术创新之间的动态博弈。本文将基于历史文献与行业反馈,重构争议焦点,并从长期视角评估其对加密行业发展的深层级影响。

一、背景:法案诞生的政治妥协与立法缺陷

2021年的《基础设施投资与就业法案》本质上是两党博弈的产物,核心目标是通过基建投资拉动经济增长。加密税务条款的加入,表面上是为填补法案的财政窟窿,实则反映了立法者对新兴资产类别的监管焦虑。参议院通过法案时,该条款未经公开听证会或专家讨论,这种“凌晨突击”的立法操作,暴露了美国政治机制在应对快速变化的数字金融时的适应性困境。

当时行业普遍认为,国税局极可能成为条款修正的中转站。然而从后续发展看,美国政府对加密行业的认知分歧严重,参议院的“突袭式立法”实际上为后续监管混乱埋下伏笔。正如Coinbase全球税务副总裁Lawrence Zlatkin指出的“公众对话缺失”问题,这本质上是技术创新与政治决策之间信息不对称的集中体现。

二、Coinbase的核心批评:监管逻辑的错位与行业诉求

立法程序正当性质疑

将加密条款称为“深夜条款”,背后是行业对“技术中立原则”的捍卫。Coinbase认为,涉及6000万投资者(占美国人口20%)的利益调整,理应经过多轮公众讨论与专业论证。当时业内对条款的仓促,被Zlatkin直斥为“忽视技术基础的粗暴干预”,凸显出媒体与加密行业在技术理解层面的隔阂。

从监管哲学看,争议暴露了“预防性监管”与“创新友好”两种逻辑的冲突。立法者试图通过模糊定义快速扩大税基,而行业则主张“先理解、再规范”的渐进式路径。这种逻辑冲突,在后来的稳定币监管、DeFi合规化等议题中反复出现,成为美国加密政策摇摆不定的重要原因。

“负责人”定义的技术误读

法案将“数字资产负责人”定义扩大至节点验证者、协议开发者、矿工等角色,暴露了立法者对扩展技术架构的误读。在权益证明(PoS)网络中,验证者本是维护网络安全的基础设施参与者,与传统金融中的“负责人”角色截然不同。强制要求其履行全面报告义务,不仅在技术上行不通,更会导致基础设施运营者面临合规风险。

Zlatkin痛批的“保姆式监管”现象,实际上是合规成本向创新端转嫁的缩影。据行业研究,2021年后美国矿工因不确定性监管大量迁移至得克萨斯、肯塔基等州,部分小型开发者转向海外市场,显示模糊定义已对行业生存造成实质性冲击。

三、公众反应与行业危机:自下而上的监管觉醒

“短短几天内,近8万加密投资者联署抗议参议员”的规模,展现了加密投资群体的政治觉醒。这场抗议不仅限于行业内部,更凝聚了技术爱好者、中小投资者等多元群体,折射出数字时代公众对政策参与的强烈诉求。从政治学视角看,这是“技术公民社会”影响公共政策的典型案例,标志着加密行业从边缘议题走向主流政治议程。

值得注意的是,反对声浪中出现了“跨党派联盟”迹象。部分共和党议员支持基建法案,但对加密条款持保留态度,认为过度监管可能损害美国在前沿领域的竞争力。这种内部分歧,为后来两党在加密政策上的拉锯埋下伏笔。

四、深层级影响:创新压制与监管体系的演进依赖

技术创新的短期压制

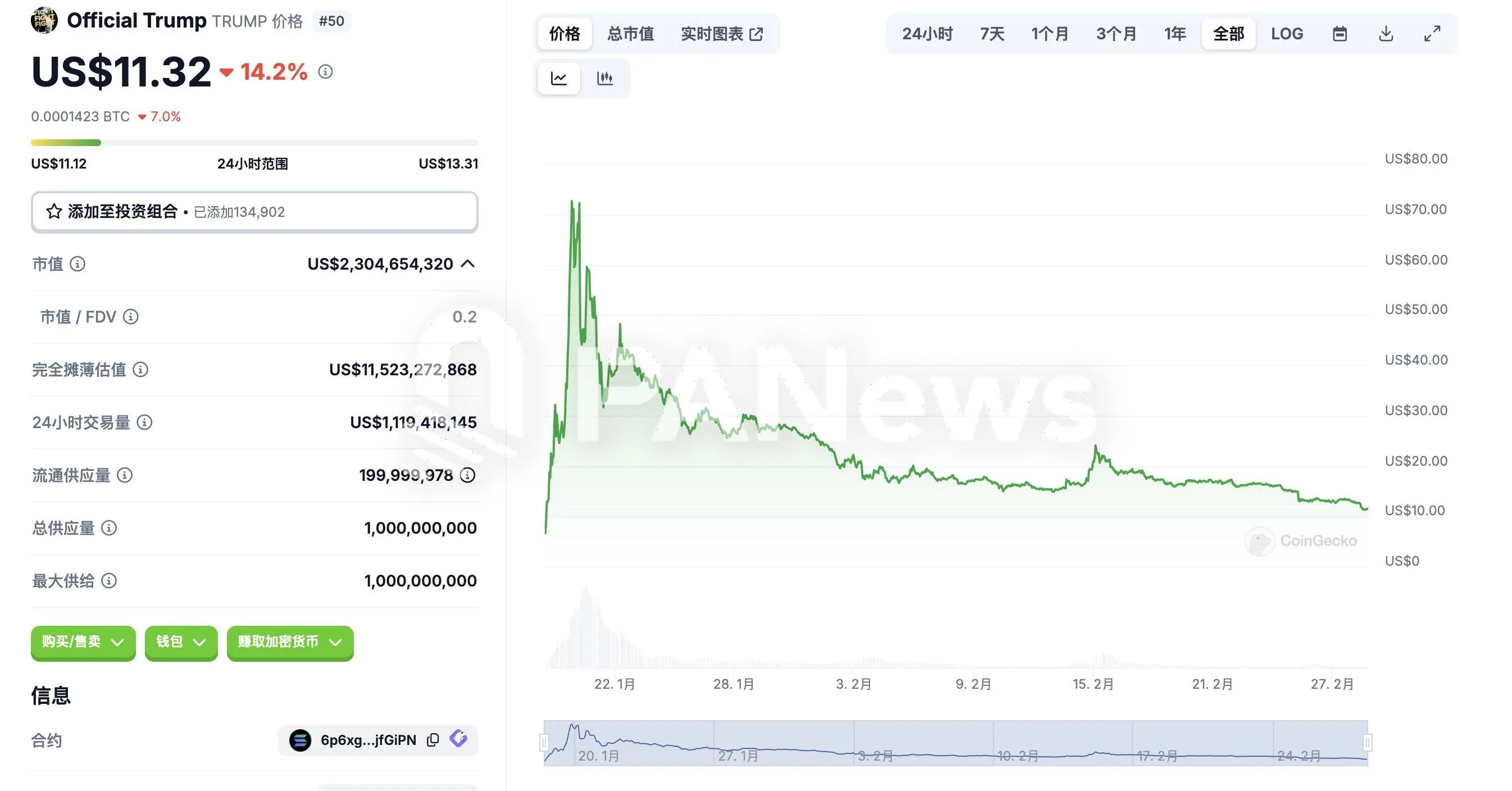

法案通过后,美国加密行业进入“合规阵痛期”。Coinbase年报显示,2021-2022年其美国用户增速骤降至15%,远低于全球市场的40%。数据显示,智能合约开发项目数量同比减少23%,部分领域转向以新加坡等海外司法管辖区。Zlatkin所说的“扼杀技术创新活力”,在扩展技术爆发期的关键节点,确实造成了创新环境的恶化。

但从长期看,这一阶段的合规压力也催生了行业自律机制。例如,美国加密行业协会(USCIA)于2022年成立,推动制定《开发者合规指南》,尝试构建符合技术特性与监管要求的框架。某种意义上,争议加速了行业从“野蛮生长”向“规范化”的转型。

监管体系的演进锁定

基建法案的加密条款,实际上确立了“税收驱动监管”的思维定式。此后的《加密资产税收公平法案》《稳定币法案》等,均延续了“先纳入税务体系,再逐步规范”的路径。这种演进依赖,导致美国加密政策长期侧重于财政目标,而相对忽视技术创新与投资者保护的平衡。

与欧盟MiCA法案强调“市场完整性与消费者保护”的路径相比,美国模式更显被动与碎片化。2025年参议院通过的《GENIUS法案》虽试图重构稳定币监管,但仍受基建法案时期监管逻辑的影响,显示历史争议对政策惯性的深远影响。

五、反思与启示:技术创新时代的监管哲学

Coinbase当时主张的“与主流金融机构同等监管标准”,本质上是对“技术中立”原则的呼唤。在扩展技术重塑金融基础设施的时代,简单套用传统金融监管框架,必然导致规则与现实的脱节。2021年的争议表明,加密监管需要跨学科的专业知识、动态评估的监管体系,以及政府、行业、公众之间的良性对话机制。

从更宏观视角看,这一事件是数字金融时代“监管创新滞后于技术创新”的缩影。如何在防范风险与鼓励创新之间找到平衡,不仅考验立法者的智慧,更依赖社会整体对技术变革的包容度。美国加密行业在争议后的缓慢复苏,证明监管体系的进化充满挑战,但开放的制度环境最终会为创新开辟道路。

结论

2021年基建法案加密条款争议,是美国加密监管史上的重要里程碑。它暴露了传统立法程序在应对新技术时的局限性,也推动了行业与政府之间的深度互动。尽管短期内对创新造成了一定压制,但争议所引发的合规讨论、行业自律与监管进化,为后来更成熟的政策框架奠定了基础。站在2025年的节点回望,这场争议与其说是“危机”,不如说是美国加密行业走向规范化的“成人礼”。未来的监管实践中,如何将技术创新的活力与社会治理的底线有机结合,仍将是全球共同面对的核心议题。