引言

区块链技术凭借去中心化的数据架构与不可篡改的信任机制,已逐渐成为支撑数字经济创新的底层技术支柱。然而,这项诞生于比特币网络的技术,其早期设计并未充分考量监管兼容性,这使得它在向金融、政务等关键领域渗透时,暴露出显著的治理挑战。本文结合《区块链信息服务管理规定》的落地实践,从技术架构优化与监管体系适配的双重视角,探讨区块链监管的实现路径,分析政策实施后的行业生态变化,并为构建技术创新与风险防控平衡的区块链治理框架提供思路。

一、区块链监管的底层逻辑

1. 技术特性与社会价值的动态平衡

区块链的核心优势——去中心化的信任机制与数据可追溯性,正在重塑金融科技、公共服务等领域的效率边界。例如,在供应链金融场景中,不可篡改的交易记录使中小企业的信用验证成本降低60%以上。但这种技术特性若缺乏引导,可能演变为监管套利工具——当去中心化程度超过社会治理阈值时,便可能成为非法交易的温床。

2. 监管作为技术落地的基础设施

全球区块链产业的规模化应用,几乎都伴随着监管框架的同步构建。欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)通过分类监管平衡创新与风险,美国SEC则依托证券法将代币纳入现有监管体系。我国将区块链监管嵌入网络安全与数字经济发展全局,体现了技术应用与制度建设协同推进的治理智慧。

二、当前区块链监管的现实挑战

1. 技术基因中的监管适配难题

比特币体系的「无许可」设计初衷,天然排斥第三方干预。这种「去监管」基因在公链中表现为开放性与可控性的冲突——尽管链上数据可审计,但节点的全球分布式部署导致违规行为处置延迟。报告显示,某公链平台全年监测到32起非法交易,因节点分布于17个国家,平均处置周期长达21天。

2. 链型差异带来的监管复杂度

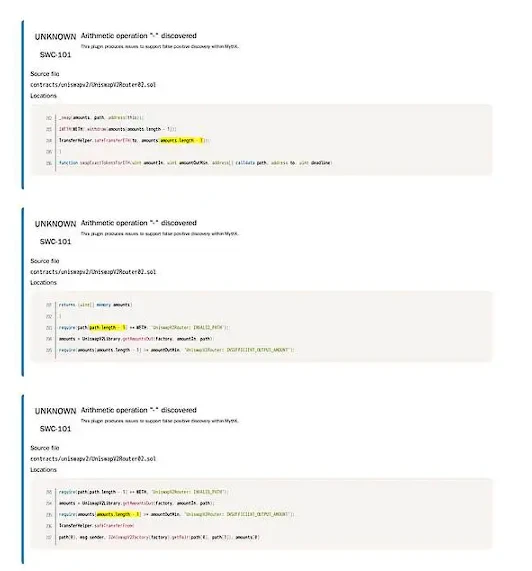

- 公链场景:以以太坊为例,其生态承载超2000个DApp,但智能合约的代码复杂性使风险识别滞后。2022年某DeFi协议因代码漏洞导致1.2亿美元资产失窃,监管部门耗时72小时才定位风险源头。

- 联盟链/私有链:监管介入深度取决于系统准入机制。在政务领域广泛应用的「长安链」中,监管节点可实时获取数据;而某跨境物流联盟链因未纳入监管节点,曾发生货物信息篡改事件,凸显监管盲区。

三、监管必要性的理论与实践基础

1. 社会治理规律的必然要求

人类社会的治理模式始终在集中与分散间寻求动态平衡。从城邦议事会到现代分权制度,关键领域的监管始终是社会稳定的基石。区块链技术亦不例外——在医疗数据共享场景中,必须通过监管确保患者隐私保护与数据流通效率的平衡。

2. 专业分工理论的现实映射

亚当·斯密的分工理论在数字时代呈现新形态:区块链实现了信息占有平等,但数据建模、风险评估等专业能力仍集中于特定主体。以金融监管为例,监管机构依托大数据分析识别异常交易模式,而普通参与者难以具备同等分析深度,这种能力差异决定了专业化监管的必要性。

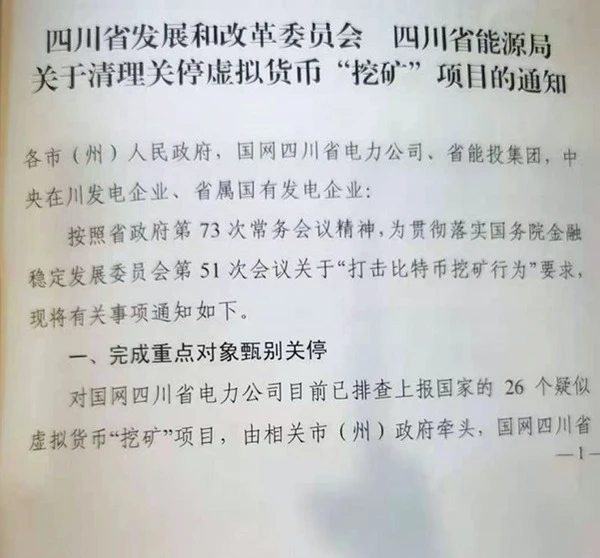

四、我国区块链监管的政策实践成效

1. 备案制度构建监管基线

《区块链信息服务管理规定》确立的备案机制,为监管提供了可操作的切入点。国家网信办已公示13批备案信息,全国累计3647个区块链应用完成备案,其中社会治理类占36%(1314个)、金融科技类占16%(575个)、实体经济类占15%(558个)。这一制度使监管部门首次全面掌握行业底数,为分类监管奠定基础。

2. 从合规登记到风险预警的职能进化

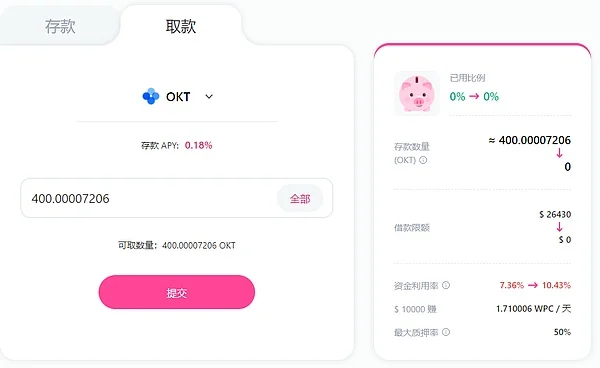

政策实施初期,部分企业将备案视为行政流程,而随着监管技术融合加深,备案系统正演变为风险预警平台。2024年中央网信办发布的《中国区块链创新应用案例集》显示,66个典型案例中,23个通过备案数据提取实现风险预判——某跨境支付链通过监管节点实时监测资金流向,成功拦截3起洗钱交易。

五、体系化监管的技术实现路径

1. 从「补丁式防护」到「原生性治理」

类比计算机系统从「无安全设计」到「可信计算」的演进,区块链需要将监管需求嵌入底层架构。正如密码学家所提出的「可信计算范式」,安全能力应作为系统基础而非附加模块,这一理念在区块链领域体现为「监管感知型」架构设计。

2. 技术优化的三大方向

- 嵌入式监管组件:在区块链底层协议中植入合规验证模块,例如智能合约执行前的合法性校验。某政务区块链通过该技术,实现对民生资金拨付流程的实时监管,违规操作拦截率达98%。

- 跨链数据协同技术:构建标准化跨链数据接口,实现不同链间监管信息互通。2024年上线的「星火·链网」监管平台已接入21条行业链,日均处理跨链监管数据500万条,有效破解「数据孤岛」问题。

- 分布式密钥治理:基于安全多方计算(MPC)技术,将单一私钥拆分为监管、企业、用户等多方共管的密钥分片。在供应链金融场景中,银行、核心企业与监管部门可按权限访问数据,既保障信息共享又防止滥用。

六、未来展望:监管科技与技术监管的协同进化

随着人工智能、量子计算等技术突破,区块链监管将向智能化、自适应方向发展。一方面,监管部门可利用联邦学习技术,在不侵犯企业隐私的前提下构建风险联防模型;另一方面,区块链系统可通过预言机实时获取监管政策动态,自动触发合规调整。这种「技术赋能监管、监管引导技术」的共生模式,将推动区块链从「野蛮生长」迈向「有序创新」。

结论

《区块链信息服务管理规定》的实施,标志着我国区块链监管从「制度空白」进入「体系化建设」阶段。通过将监管需求融入技术架构,既保留了区块链的创新活力,又构建了风险防控屏障。未来,随着备案数据积累与跨链监管技术成熟,区块链有望成为「监管友好型」基础设施,在数字经济与社会治理中释放更大价值。同时,需持续关注技术迭代带来的新挑战,在创新与规范的动态平衡中,推动区块链产业健康可持续发展。