引言

近年来,加密货币市场在技术创新与监管博弈的双重驱动下呈现复杂格局。作为美国资本市场的核心监管机构,证券交易委员会(SEC)对加密货币项目的执法行动始终牵动着市场神经。2020年末SEC起诉瑞波(XRP)一案,不仅引发XRP价格暴跌60%,更被视为SEC强化加密货币监管的标志性事件。本文以瑞波案为切入点,系统梳理SEC监管加密货币的历史脉络、核心标准及潜在目标评估逻辑,并结合当前行业发展特征,对监管趋势进行前瞻性分析,旨在为加密货币参与者提供合规参考与风险预判框架。

一、背景:SEC近期监管行动与市场动态的联动效应

1. 价格波动与监管收紧的关联性分析

2020年末至2021年初,比特币、以太坊等主流加密货币虽呈现阶段性价格冲高,但SEC的密集执法行动与市场波动形成鲜明对比。数据显示,2020年12月22日SEC起诉瑞波当日,XRP价格从0.58美元骤降至0.23美元,单日跌幅达60%;同期比特币价格虽维持震荡上行,但其市场情绪已明显受监管不确定性影响。这种“主流币抗跌性增强与小币种剧烈波动”的分化格局,折射出市场对SEC监管逻辑的逐步消化——即去中心化程度高、无明确中心化主体的币种短期风险较低,而依赖中心化运营的项目则成为监管焦点。

2. 典型案例的连锁反应

SEC在2020年末的执法行动呈现出“高频次、强震慑”特征:除瑞波案外,2020年12月28日对加密对冲基金Virgil Capital的欺诈指控及资产冻结,凸显了SEC对募资环节合规性的严格审查;2021年1月市场对波场可能被调查的传闻,则反映出行业对监管扩大化的担忧。这些案例共同构成SEC“精准打击、以儆效尤”的监管策略,即通过标志性案件确立监管规则,形成对市场的威慑效应。

二、历史脉络:SEC加密货币处罚案例的特征分析(2018-2020年)

1. 处罚规模与时间分布

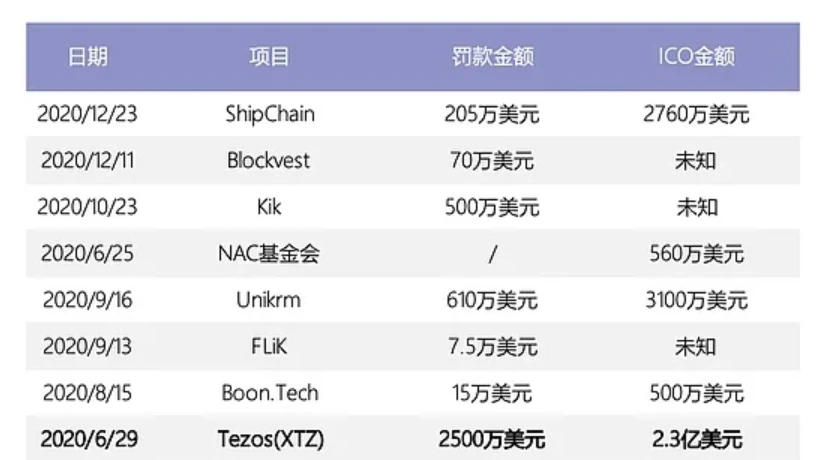

2018至2020年间,SEC至少对21个加密货币项目发起指控,其中2020年处罚数量同比增长70%,反映出监管力度的显著提升。这一趋势与加密货币市场规模扩张密切相关——2020年全球加密货币市值突破2万亿美元,美国投资者参与度显著提高,促使SEC将加密货币纳入重点监管范畴。

2. 处罚结果的二元分化

从执法结果看,SEC采取“叫停式处罚”与“和解式监管”双轨制:

- 项目叫停模式:以Telegram为例,其2019年通过私募融资12亿美元发行代币Gram,因10亿代币销售给美国投资者,被SEC认定对美国市场构成重大影响,最终被迫返还全部融资并支付1850万美元罚款。此类案件的核心特征是“高融资额、高美国市场渗透率”,SEC通过强制终止项目以消除系统性风险。

- 和解模式:EOS与XTZ案件则体现SEC对海外主导项目的差异化处理。尽管两者均因ICO被指控为未注册证券,但由于主要运营主体位于海外,SEC选择以罚款和解(分别缴纳2400万、2500万美元),既实现监管威慑,又避免过度干预全球市场布局。

三、SEC监管加密货币的四维评估框架

1. 证券属性判定:《证券法》的核心适用

SEC对加密货币的监管逻辑始终围绕“是否构成证券”展开。根据豪威测试(Howey Test),若项目存在“金钱投资、共同事业、预期收益依赖第三方努力”三要素,即被认定为证券。瑞波案中,SEC指控其通过销售XRP募集13亿美元,符合“投资合同”特征,因此需按《证券法》注册。值得注意的是,SEC对 Bitcoin、Ethereum 的例外认定——前者被视为“支付方式”,后者因“去中心化程度高、无中心化运营主体”被排除证券属性,凸显了监管对技术形态的敏感性。

2. 去中心化程度:技术治理的合规门槛

去中心化程度成为SEC区分监管对象的关键指标。以太坊的成功“脱 sec 化”,本质在于其通过智能合约实现完全去中心化运营,缺乏可追责的中心化主体。反观瑞波,其代币发行与市场推广高度依赖公司主体,形成“技术去中心化、运营中心化”的矛盾结构,成为监管突破口。这一标准倒逼项目强化去中心化治理,如采用DAO(去中心化自治组织)架构或多主体协作模式。

3. 市场影响力:风险传导的优先级排序

SEC优先处理对美国市场影响显著的项目,具体指标包括融资金额、市值排名及合规交易所上市情况。Telegram因10亿代币流入美国市场被紧急叫停,而EOS因主要用户在亚洲得以和解,体现了“本土风险优先”原则。这种策略既符合SEC保护美国投资者的法定职责,也反映出其监管资源的优化配置——聚焦高风险、高影响力项目以实现监管效能最大化。

4. 执法成本考量:效率导向的目标选择

SEC倾向于优先处理证据链完整、法律适用明确的项目,以降低执法时间成本。2018-2020年处罚案例中,超60%为ICO项目,因该类项目募资记录清晰、法律关系简单,易于快速定性。这种“高命中率”策略,既满足监管绩效要求,又通过快速结案形成持续威慑。

四、潜在目标币种的风险矩阵评估

1. USDT:低风险的监管豁免逻辑

作为市值最大的稳定币,USDT的监管归属呈现跨机构特征。由于稳定币的核心风险在于洗钱与金融稳定,其监管主体为FinCEN(金融犯罪执法网络)与CFTC(商品期货交易委员会),而非SEC。USDT已在FinCEN注册并接受反洗钱监管,且历史上CFTC的调查未涉及其证券属性,因此短期内不受SEC直接威胁。但需注意,若USDT发行方尝试通过证券化路径融资,可能触发SEC管辖权。

2. 波卡(DOT):全球化布局下的中等风险

波卡的风险特征呈现双面性:一方面,其运营主体Web3基金会位于瑞士,生态全球化程度高,降低了SEC直接执法的便利性;另一方面,2.5亿美元的融资规模构成监管关注理由。若未来波卡生态在美国市场渗透率提升,或出现中心化主体主导的代币分配行为,风险等级可能上升。当前阶段,其风险更多体现在合规性争议而非直接执法。

3. LINK(Chainlink):中心化结构的高风险范式

LINK被视为高风险币种,源于三重监管压力:

- 中心化运营:主体公司SmartContract(旧金山)控制核心节点,形成“技术去中心化表象与运营中心化实质”的背离,完全符合SEC对“可追责主体”的执法要求。

- 历史合规瑕疵:2017年3200万美元ICO及团队洗币获利超1亿美元的行为,与瑞波案核心指控高度相似,构成潜在证据链。

- 市场影响力:市值长期位居Top10,美国投资者持有比例超35%,符合SEC“高影响力优先”原则。若SEC延续“瑞波式”执法逻辑,LINK可能成为下一个标志性案件。

4. 恒星币(XLM):去中心化设计的风险对冲

与瑞波相比,恒星币通过非盈利基金会运营、95%代币免费发放的模式,显著提升了去中心化程度。尽管技术定位相似,但其代币分配机制避免了“融资-抛售”的证券化特征,降低了被认定为证券的概率。这一案例表明,去中心化治理结构与合规化代币分发策略,可有效对冲监管风险。

5. 其他币种的风险光谱

- ADA:虽因ICO规模较大存在历史风险,但主要运营在日本,地域隔离降低了SEC主动执法的可能性;

- 波场:市值下滑至17位,影响力衰减使其暂时脱离监管核心视野,风险等级较低。

五、监管趋势展望与行业应对策略

1. SEC监管逻辑的演进特征

从“瑞波案”看,SEC呈现“长期观察-证据积累-集中打击”的执法节奏,2021年后的监管行动更趋系统化。未来,SEC可能强化对DeFi(去中心化金融)、NFT(非同质化代币)等新兴领域的监管渗透,尤其是涉及“投资回报预期”的项目。此外,跨机构协作将成为常态,如与FinCEN、CFTC共享监管数据,形成立体监管网络。

2. 行业合规化的路径选择

对于项目方,降低监管风险需从三方面入手:

- 治理结构去中心化:采用DAO模式或多节点协作,避免单一中心化主体;

- 代币经济去证券化:通过流动性挖矿、社区奖励等非融资方式分配代币;

- 地域布局多元化:减少对美国市场的依赖,规避“本土优先”监管原则。

3. 投资者的风险预判框架

投资者可通过“3D模型”评估币种风险:

- Decentralization(去中心化程度):考察代码开源性、节点分布、治理机制;

- Dollarization(美国市场关联度):分析美国用户占比、合规交易所上市情况;

- Documentation(合规文件完备性):审查白皮书法律声明、审计报告、监管沟通记录。

结论:监管博弈下的行业重构

SEC对加密货币的监管本质是创新与合规的平衡过程。瑞波案及系列执法行动,既确立了“未经注册不得发行证券”的基本规则,也为行业划出了“去中心化程度、地域影响、执法成本”的三维合规边界。对于LINK等潜在高风险项目,其命运将取决于能否在监管压力下完成去中心化转型;而整个行业则可能加速分化——合规化项目通过制度创新融入传统金融体系,高风险项目则转向监管空白区域。展望未来,SEC的监管逻辑将持续塑造加密货币行业格局,而技术创新与制度演进的动态博弈,仍将是贯穿行业发展的核心命题。