引言

新加坡金融管理局(MAS)于2025年5月30日发布《数字代币服务提供商(DTSP)新规》回应文件,明确要求所有涉及数字代币服务的主体必须在2025年6月30日前完成牌照申请,逾期未合规者将被禁止在新境内开展相关业务。这一政策以“零缓冲期”的执行力度,迅速引发亚洲Web3行业震动。作为曾凭借低税率与宽松监管吸引全球加密资本的“亚洲加密天堂”,新加坡此次监管转向标志着区域内“监管套利时代”的终结,迫使大量无牌照市场参与者启动战略撤离程序。

一、监管套利时代的历史成因与行业生态

2021年前后,在中美两国对加密行业实施强监管政策的背景下,新加坡以“拥抱创新”的姿态成为全球Web3创业者的避风港。其核心竞争优势体现在两方面:一是对加密资产交易实施0%资本利得税政策,二是MAS通过《支付服务法》构建的相对灵活监管框架。这一时期,Three Arrows Capital、Alameda Research等头部机构相继将亚太总部设立于新加坡,形成以滨海湾金融中心为核心的加密产业集群。行业普遍认为,新加坡的监管套利空间使其成为连接传统金融与加密经济的理想枢纽,企业可通过在新注册主体合规化运营,辐射全球市场。

二、DTSP新规的监管逻辑与合规壁垒

新规构建了“双轨制”监管对象体系:

1. 物理存在监管:任何在新加坡境内拥有“营业场所”的主体,无论其服务对象是否为本地用户,均需申请DTSP牌照。值得注意的是,MAS将“营业场所”定义为“任何用于开展业务的固定或移动空间”,涵盖居家办公场景、共享办公空间乃至临时摊位。

2. 注册地监管:在新加坡注册的法人实体,即使其全部业务均在境外开展,仍需遵守DTSP监管要求。

政策核心在于实现“无牌照不运营”的全覆盖监管,彻底消除此前“注册在新、运营在外”的套利空间。MAS在政策说明中强调,数字代币服务的监管边界需突破传统金融服务的地域限制,建立“行为监管优先于主体属性”的新型合规框架。

三、争议条款的实操困境与行业反馈

新规实施过程中,两大争议条款引发合规层面的集体困惑:

(一)居家办公的法律定性

针对远程办公场景,MAS在与Baker McKenzie律所的沟通中明确:若个人在新加坡境内通过居家办公为境外企业提供数字代币服务,需以独立服务提供商身份申请牌照;仅当个人被明确界定为“海外企业员工”且无实质性业务决策权时,可豁免个人牌照申请。但“员工”范畴未涵盖企业创始人、持股比例超5%的股东等关键角色,导致大量Web3项目核心成员面临合规风险。新加坡区块链协会(BAS)已致函MAS,要求明确“远程协作场景下的责任划分标准”。

(二)内容创作的监管外延

新规将“数字代币服务”扩展至研究分析、市场评论等内容创作领域,意味着KOL、行业分析师在新加坡境内发布代币投资分析内容,可能被认定为需要持牌经营的“金融咨询服务”。传统财经媒体与加密内容创作者的监管区分标准尚未明确,引发内容生态的集体焦虑。Blockchain Association of Singapore指出,若不加区分地将加密行业研究纳入金融监管范畴,可能抑制行业创新活力与市场透明度。

四、受冲击群体画像与行业应对策略

(一)高危主体清单

- 个人从业者:独立开发者、链上做市商、项目顾问、社群运营者、加密KOL等自然人主体,因普遍未持有DTSP牌照,面临直接业务中断风险。

- 中小机构:未合规的中心化交易所(CEX)、去中心化金融(DeFi)协议团队、NFT平台及加密钱包服务商,尤其是依赖新加坡品牌背书的出海项目。

- 跨境协作团队:采用“新加坡注册+全球远程”模式的Web3企业,其境内员工的居家办公行为可能触发集体合规风险。

(二)行业应对路径

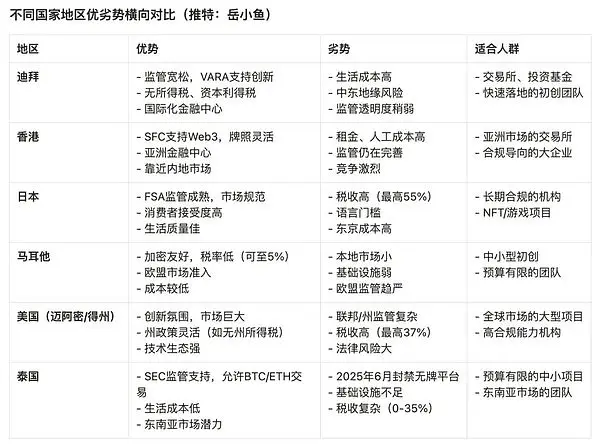

当前市场已从“政策观望”转向“实质撤离”。头部机构优先选择将核心业务迁移至监管环境更友好的地区,如瑞士楚格、阿联酋迪拜;中小项目则倾向于解散新加坡实体,转为匿名运营或依托海外母公司架构。值得关注的是,MAS对牌照申请采取“实质审查优先”原则,明确表示“临时申请将不予加急处理”,进一步压缩市场主体的合规调整空间。

五、监管转向的深层逻辑与行业影响

MAS此次政策调整可视为全球加密监管趋同的区域映射。通过模糊“营业场所”“业务行为”等核心概念的法律边界,新加坡一方面保留了监管执法的弹性空间,另一方面释放了“清退非合规玩家”的明确信号。这种“严进严出”的监管策略,虽可能短期抑制行业活跃度,但有助于将市场份额向具备合规能力的头部机构集中,推动行业从“野蛮生长”向“机构化竞争”转型。

总结

新加坡DTSP新规的落地,标志着亚洲Web3行业“监管套利红利期”的终结。无牌照主体的大规模撤离,既是合规化浪潮下的必然结果,也暴露出全球加密监管框架的深层矛盾——当“代码即法律”遇上“地域管辖权”,去中心化经济模式与传统监管体系的冲突亟待制度创新。对于行业而言,此次震荡既是挑战亦是机遇:具备合规能力的项目将获得更清晰的竞争壁垒,而如何在监管约束与技术创新间寻找平衡,将成为未来加密经济发展的核心命题。