2023年8月,美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在Aspen Security Forum论坛上的发言,为数字货币行业敲响了合规化与风险控制的警钟。其强调数字货币交易平台及相关服务机构需纳入《证券法》《银行法》《商品法》的监管框架,参照传统金融机构标准运营,这一表态不仅体现了监管层对行业风险的高度警惕,也为行业发展划定了新的合规边界。在加密货币市场历经多次波动、行业生态日益复杂的背景下,如何理解监管要求的深层逻辑,构建适配的风险控制体系,成为摆在所有市场参与者面前的核心课题。本文将结合监管政策内核、行业现状及国际标准,剖析风控能力对行业可持续发展的决定性意义,并展望合规化浪潮下的未来趋势

二、SEC监管要求的核心内容

- 法律适用的多维框架

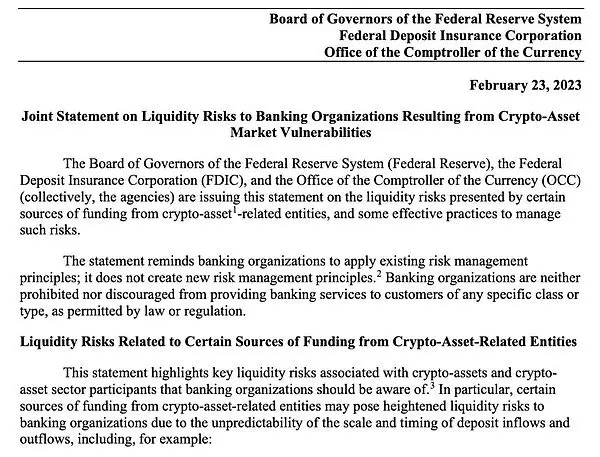

SEC的监管逻辑打破了数字货币行业“技术中立”的传统认知,明确交易平台及借贷场所可能同时受到《证券法》《商品法》《银行法》的交叉监管。这意味着,即便以技术创新为标签的加密金融机构,也需如纽约证券交易所等传统金融中介般,建立覆盖证券发行、商品交易、资金存管等多维度的合规体系。例如,涉及证券类通证(STO)的交易平台,除需满足信息披露、投资者适当性管理等证券法要求外,若涉及资金借贷业务,还需符合银行法关于资本充足率与流动性管理的规定。 - 跨境监管的现实挑战

尽管海外平台常以“不面向美国投资者”为免责声明,但VPN技术的普及使得美国用户仍可参与未受监管的交易。SEC对此明确态度:若平台涉及证券类通证,无论物理地址或用户准入声明如何,只要实质服务于美国市场,均需向SEC注册或符合豁免条件。这一立场不仅延伸了美国监管的域外效力,也对行业全球化运营提出了严峻挑战——如何在不同司法管辖区的法律间隙中建立合规防火墙,成为头部机构的重要课题。

三、风险控制:金融行业的普适逻辑与数字货币的特殊要求

- 传统金融的风控基因

在传统金融领域,风险控制是机构生存的“生命线”。从银行的资本充足率要求到交易所的实时交易监控,风控体系的核心在于通过制度化手段建立用户信任。以摩根大通为例,其每年投入数十亿美元用于反欺诈系统升级,通过机器学习模型实时拦截可疑交易,这种对风控的极致投入,正是其历经多次金融危机仍屹立不倒的关键。数字货币行业虽以技术创新为特色,但金融本质未变——用户对资产安全的诉求、市场对信用体系的依赖,与传统金融并无二致。 - 新兴行业的特殊命题

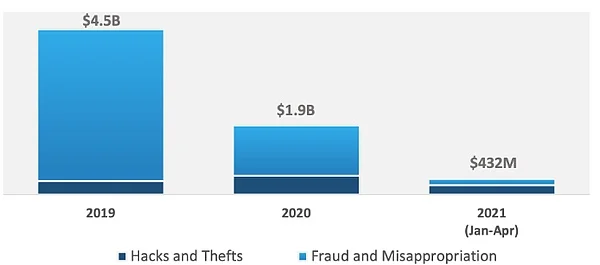

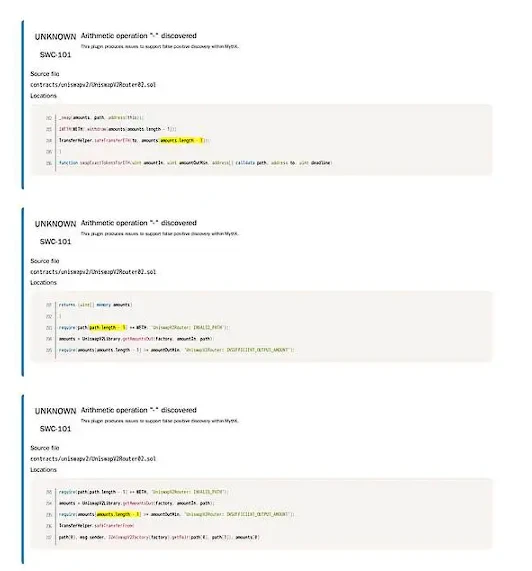

数字货币行业的早期阶段特征,加剧了风控的复杂性。一方面,生态参与者涵盖交易所、钱包、DeFi协议等多元主体,技术漏洞、智能合约风险、跨境洗钱等新型风险交织;另一方面,市场主体良莠不齐,中小机构常将资源优先投入市场扩张,导致风控技术滞后。数据显示,2022年因风控漏洞导致的交易所资产盗窃事件同比增加37%,而头部机构凭借完善的风控体系,同期盗窃损失占比不足行业总额的5%,凸显风控能力对机构竞争力的决定性影响。

四、行业现状:短板与头部实践的两极分化

- 中小机构的现实困境

对多数中小数字货币服务机构而言,风控投入是一场艰难的平衡游戏。为争夺市场份额,其不得不将70%以上的资源用于获客与交易系统优化,而风控团队规模普遍不足10人,技术上依赖开源工具,缺乏自主研发能力。这种“重运营、轻风控”的模式,导致其在面对钓鱼攻击、API接口泄露等风险时几乎毫无招架之力,2023年某二线交易所因私钥管理漏洞导致2万用户资产被盗,最终被迫破产清算,成为行业典型反面案例。 - 头部机构的合规范式

头部机构则将风控提升至战略高度,构建了全链条风控体系: - 制度层面:某头部交易所设立独立于业务部门的风控委员会,由前美联储监管官员担任负责人,每月召开风险评估会议,对交易规则、资产托管等进行压力测试。

- 技术防控:采用AI驱动的反洗钱系统,通过自然语言处理技术分析用户聊天记录、交易备注等非结构化数据,识别潜在洗钱模式。据披露,其系统日均拦截可疑交易超10万笔,人工核验通过率仅3%,确保风险过滤的精准性。

- 司法协作:与多国执法机构建立常态化数据共享机制,2023年协助冻结黑产账户超5000个,涉案金额达2.3亿美元,既履行了监管义务,也塑造了“安全可信”的品牌形象。

五、监管政策的全球拼图:从国内法到国际标准

- 美国:规则先行的监管范式

SEC的监管框架并非孤立,而是与《银行保密法》《爱国者法案》等形成协同。例如,FinCEN(金融犯罪执法网络)要求数字货币服务商履行“旅行规则”(Travel Rule),即交易信息需随资金流动同步传递,这与SEC的注册要求共同织就反洗钱网络。 - 国际标准:FATF的全球治理尝试

FATF《40项建议》将数字货币服务商纳入反洗钱义务主体,要求实施“风险为本”的客户尽职调查(RBND)。尽管各国落地进度不一,但欧盟通过《加密资产市场法规》(MiCA)将其转化为区域法律,要求交易所对超过1000欧元的交易实施全流程监控,体现了国际标准的国内化趋势。 - 中国:合规与创新的平衡路径

中国在禁止加密货币交易的同时,通过《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》明确平台的反洗钱义务。司法实践中,个人交易行为虽不违法,但为黑产提供技术支持的平台可能以“帮助信息网络犯罪活动罪”论处,这种“严监管、防风险”的思路,与SEC形成监管逻辑上的呼应。

六、总结与展望:在合规中寻找行业未来

当前,数字货币行业正站在“野蛮生长”与“规范发展”的十字路口。SEC的监管要求虽引发短期合规成本上升,但从行业生命周期看,却是走向成熟的必经之路。短期来看,风控能力将成为机构分化的核心变量——头部机构凭借先发优势巩固市场地位,而中小机构若不能补足风控短板,终将被市场淘汰;长期来看,随着监管框架的完善,行业信任度将逐步提升,吸引传统金融资本入场,推动加密金融从“边缘创新”走向主流金融的有机组成部分。

对于行业参与者而言,需认识到风控不是成本中心,而是价值创造的核心引擎。通过技术创新提升风控效率(如区块链技术用于交易溯源)、通过合规运营积累监管资本(Regulatory Capital),方能在监管浪潮中站稳脚跟。正如Gensler演讲中隐含的逻辑:真正的金融创新,从来都是合规框架内的进化,而非规则之外的冒险。