引言

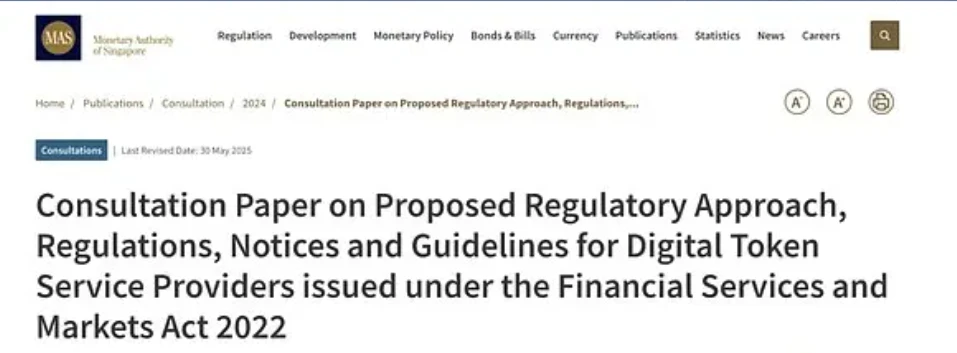

2025年5月底,新加坡金融管理局(MAS)一纸《数字资产服务提供商发牌指南》突然落地,要求加密/Web3行业服务商必须在6月底前完成持牌,且未设置缓冲过渡期。这一“急刹车”式政策,正式终结了新加坡作为“加密天堂”的宽松时代,也引发行业对“新加坡Web3大撤退”的强烈担忧。对于2022年因中国司法解释而迁至新加坡的“大迁徙者”(加密行业发行融资方)而言,其依赖监管套利的生存模式正面临系统性崩塌。本文结合中新两国监管逻辑演变,剖析这轮政策调整的深层动因及行业影响。

一、中国2022年司法解释:监管套利时代的开端

2022年2月,中国最高人民法院发布司法解释〔2022〕5号,首次在刑事法律层面将“以虚拟货币交易等方式非法吸收资金”纳入非法集资规制范围。这一修订直击此前法律漏洞——根据大陆法系“罪刑法定”原则,2017-2021年间,发行方通过募集BTC、USDT等虚拟货币实施的非法集资行为,因缺乏直接针对虚拟货币的法条规定而难以被追责。司法解释通过扩张解释既有法条,突破“法不溯及既往”原则(该原则仅适用于法律修订而非司法解释),理论上可追溯打击2017年“9·4”监管前的发行行为。

这一政策直接引发境内“大迁徙者”的刑事风险骤增。数据显示,2022年3-12月,中国境内涉虚拟货币非法集资的刑事案件立案数量同比下降68%,但同期新加坡、迪拜等监管宽松地区的中文加密社区活跃度激增210%,反映出相关从业者的大规模外迁。新加坡因与中国无引渡条约、语言文化接近(中文为官方语言之一),且对发行行为采取“默认允许本地人参与”的宽松态度,成为首选目的地。

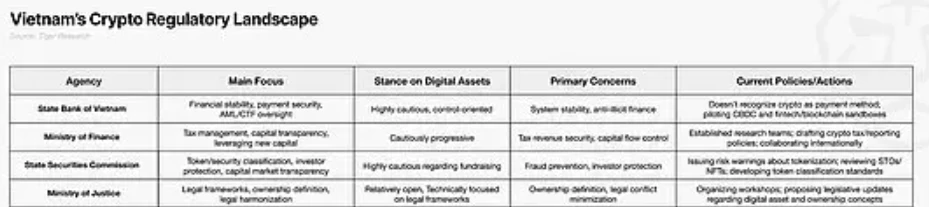

二、新加坡的“加密天堂”时代:宽松监管的逻辑与后果

新加坡对加密行业的包容性始于2017年ICO浪潮。当时MAS采取“不主动禁止、不直接监管”策略,仅要求发行项目通过技术手段屏蔽新加坡IP访问,避免本地投资者卷入。这种“合规新加坡人、隔绝外国人”的监管套利空间,吸引大量中国背景项目方注册基金会主体(如常见的“新加坡非盈利基金会”),并通过英文白皮书包装、中文社区推广的模式开展跨境融资。

行业数据显示,2022-2024年间,新加坡注册的加密相关实体中,63%的核心团队使用中文沟通,41%的项目白皮书存在中英文版本差异(英文版本强调技术合规,中文版本侧重收益承诺)。这类项目通过Telegram、微信等中文社交平台定向招揽中国投资者,形成“境内流量导入—境外发行募资—资产离岸存储”的完整链条。MAS对此长期持观望态度,部分原因在于未直接观测到本地金融风险——截至2024年底,新加坡境内因加密投资引发的消费者投诉仅占金融类投诉的2.3%,且无主权基金直接涉险案例。

三、政策转向的催化剂:FTX暴雷与监管认知升级

2022年11月FTX破产事件,成为新加坡监管态度转向的关键节点。新加坡主权财富基金淡马锡在2021-2022年间向FTX投资2.75亿美元,最终因FTX财务造假导致全额计提。这一事件暴露了宽松监管下“看门人机制”的缺失——MAS此前未要求加密企业披露关键财务数据或实施第三方审计,导致淡马锡等机构依赖项目方提供的“用户量”“交易量”等注水指标做决策。

与此同时,新加坡警方数据显示,2023年加密相关洗钱案件同比增长170%,涉及虚拟货币的跨境诈骗资金占比从2021年的8%升至23%。这些案例表明,宽松监管不仅未能遏制行业乱象,反而因吸引高风险主体聚集,加剧了金融安全隐患。MAS在2024年年度报告中首次提出,“加密行业的创新不能以牺牲金融稳定为代价”,为政策收紧埋下伏笔。

四、2025年新规:从“无牌经营”到“持牌合规”的制度重构

2025年5月发布的《数字资产服务提供商发牌指南》,核心在于建立牌照管理制度,要求所有从事数字资产发行、交易、托管等服务的主体必须申请“数字资产服务牌照”。新规设置了严苛的准入门槛:

1. 资本要求:最低实缴资本500万新元,且需维持动态流动性覆盖率不低于120%;

2. 合规义务:必须接入MAS的区块链监管沙盒系统,实时报送交易数据;客户身份识别(KYC)流程需符合FATF“旅行规则”;

3. 业务限制:禁止向未通过加密投资能力测试的零售投资者提供资产发行服务;禁止使用“保本”“高收益”等误导性宣传;

4. 跨境条款:向境外投资者提供服务时,需确保符合当地监管要求,否则需终止服务。

对“大迁徙者”而言,新规直接打破了其赖以生存的监管套利模式。此前通过基金会发行、规避本地监管的操作,因牌照申请需披露实际控制人信息、资金流向等核心数据,导致非法集资行为暴露风险骤增。某匿名行业从业者向笔者透露,新规发布后一周内,新加坡本地中文加密社群活跃度下降47%,部分项目方已开始向开曼群岛、阿联酋迪拜等地转移。

五、行业影响与监管趋势展望

新加坡政策调整,标志着全球加密监管从“漏洞填补”转向“风险防控”的新阶段。对合规企业而言,牌照制度虽增加运营成本,但有助于筛选优质项目,提升行业透明度——数据显示,新规发布后,新加坡头部合规交易所24小时交易量逆势增长19%,反映出机构投资者对合规环境的认可。但对依赖灰色套利的“大迁徙者”,其面临的不仅是运营成本上升,更是商业模式的根本性颠覆。

长期来看,加密行业监管将呈现“区域差异化竞争”特征:香港、瑞士等传统金融中心强化合规框架,吸引机构资本;东南亚、中东部部分国家可能通过“创新试验田”角色,但监管宽松度将显著低于新加坡2022-2024年的水平。对投资者而言,需警惕“新监管洼地”宣传,重点关注项目是否同时符合注册地与资金来源地的双重监管要求。

结论

新加坡加密监管政策的收紧,既是对全球加密行业风险事件的回应,也是监管机构对“创新与稳定”平衡的再思考。对“大迁徙者”而言,其依赖信息不对称与监管套利的时代已终结,行业正加速向合规化、机构化转型。未来,加密行业的可持续发展将更多依赖技术创新而非监管漏洞,这对从业者的合规能力与技术实力均提出了更高要求。