引言

2025年6月30日,新加坡金融管理局(MAS)一纸新规落地,正式收紧对「境内注册但仅向境外客户提供数字货币服务」的服务商(DTSP)的监管缰绳。按照新规,相关企业必须拿到MAS牌照才能继续运营,无证者将被彻底挡在市场门外。这步棋既剑指跨境洗钱与非法资金流动等顽疾,又试图通过差异化监管为区块链创新留足试错空间。本文将从政策内核、出台背景到行业震荡,拆解这场监管升级的短期冲击与长期影响,为加密行业参与者提供一份全景式的趋势预判。

一、新规核心:监管版图扩张与创新留白的双重逻辑

1. 从「属地原则」到「实质注册优先」的监管升级

新规最显著的变化,是将监管触角延伸至「境内注册、境外服务」的DTSP群体。这意味着,任何涉及数字货币支付(DPT)和资本市场代币服务的企业,都必须通过MAS的牌照审核。这打破了过去「在哪运营归哪管」的模糊地带,确立了「实质注册地优先」的监管原则。依据《支付服务法》(PSA)和《金融服务与市场法》(FSM Act)的补充条款,企业需证明自身具备有效的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CFT)内控机制,否则牌照申请将直接被拒。这道门槛无疑抬高了行业准入成本,对技术实力较弱的中小型企业而言,几乎是一道难以逾越的鸿沟。

2. 差异化监管:给「技术型代币」留一扇窗

在收紧缰绳的同时,MAS也展现了政策弹性:仅提供实用型或治理型代币服务的DTSP暂时豁免监管。这种设计巧妙区分了「金融属性代币」与「技术属性代币」,为区块链基础设施开发、去中心化自治组织(DAO)等创新形态保留了试验田。举例来说,专注于提供链上数据服务的实用型代币项目仍可在新加坡继续研发,而涉及支付结算或证券化功能的代币则需接受严格审查。这种「分类监管」模式,折射出MAS对技术创新的审慎包容态度。

二、政策出台:多重压力下的必然选择

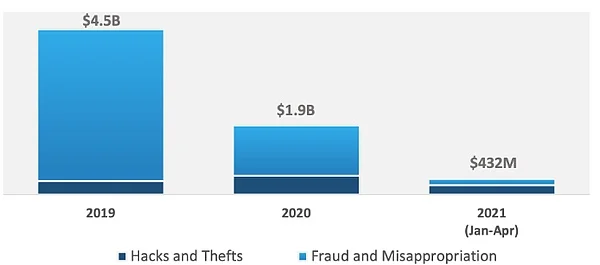

1. 跨境资金风险倒逼监管补位

随着加密货币跨境交易日益频繁,不受监管的境外服务DTSP逐渐成为资金异常流动的「灰色通道」。数据显示,2024年新加坡境内注册的DTSP中,约15%的收入来自境外客户,且部分企业存在可疑交易报告(STR)提交率偏低的问题。监管层担忧,若放任境内实体的境外业务,新加坡可能沦为「监管洼地」,威胁区域金融安全。此次新规可视为对FATF跨境旅行规则的本土化落地,旨在实现资金流动的全链条监控。

2. 巩固国际金融中心的「合规护城河」

在全球加密监管竞赛白热化的背景下,新加坡正面临来自香港、迪拜等地的竞争压力。MAS试图通过构建透明且严格的监管框架,向国际市场释放「合规优先」的信号,吸引优质机构入驻。像Bitgo、Coinbase等持牌企业可借助新加坡牌照拓展东南亚市场,而合规环境的优化也有助于降低传统金融机构进入加密领域的合规成本,推动数字资产与传统金融体系的融合。

三、行业震荡:马太效应加剧与战略迁移潮

1. 市场洗牌:头部机构吃肉,中小玩家出局

新规落地后,行业「马太效应」已然显现:33家持牌企业和24家豁免企业组成第一梯队,率先享受政策红利。以OKX SG为例,其已凭借牌照优势宣布2025年第三季度推出面向东南亚机构客户的托管服务,预计资产管理规模将增长40%。反观中小型DTSP,则面临生存危机。据行业协会估算,约20-30家企业因无法满足合规要求将被迫退出市场,行业集中度(CR5)预计从2024年的58%攀升至2025年的65%。

2. 监管套利:机构转向香港、迪拜等「友好区」

部分长期依赖「新加坡注册+境外运营」模式的机构已悄然启动迁移计划。据《金融时报》报道,至少12家加密货币交易所已向香港证监会(SFC)提交虚拟资产服务商(VASP)牌照申请,另有8家转投迪拜虚拟资产监管局(VARA)辖区。这种迁移并非单纯的「监管逃避」,而是企业基于不同司法管辖区的合规成本与市场机会做出的战略调整。比如,香港对专业投资者的开放政策与迪拜的零税率优势,对特定业务模式更具吸引力。

3. 创新转向:从「金融属性」到「技术落地」

差异化监管政策正引导行业创新向非金融领域倾斜。2025年第二季度,新加坡区块链协会数据显示,实用型代币项目融资额同比增长25%,主要集中在供应链金融、去中心化身份(DID)等领域;而支付类代币项目融资占比从32%降至21%,反映出市场资源向政策鼓励方向流动的趋势。这种结构性变化可能加速区块链技术与实体经济的融合,长远看有助于摆脱行业「投机化」标签。

四、长远博弈:监管示范效应与创新平衡难题

1. 「风险隔离式」监管的全球样本价值

MAS此次改革为全球加密监管提供了一个重要范本:通过区分服务对象与代币类型,在防范系统性风险的同时保留创新空间。这种模式可能被其他金融中心借鉴——欧盟正在讨论的《加密资产市场法规》(MiCA)也计划对支付型代币实施更严格监管。新加坡的实践将为国际监管协调提供实证数据,推动形成「风险分级、分类治理」的全球共识。

2. 创新与合规的边界博弈

尽管政策设计了豁免条款,但业内人士担忧,「实用型代币」与「金融型代币」的界限可能被模糊。例如,部分治理型代币可能通过智能合约设计间接实现支付功能,这可能引发合规争议。此外,合规成本的上升可能抑制早期项目孵化——据创业孵化器报告,2025年上半年新加坡加密领域初创企业数量同比减少18%。如何在风险防控与创新激励间找到动态平衡点,仍是监管层需要持续探索的课题。

3. 国际监管竞争的持久战

新加坡的政策调整本质上是全球金融中心争夺加密产业主导权的缩影。香港自2023年推出VASP牌照制度后,已吸引超50家企业申请;迪拜则通过「监管沙盒」机制加速项目落地。未来,新加坡需在牌照审批效率、税收优惠等方面持续优化,以避免因「合规过度」流失优质企业。MAS已表态将在2025年第四季度推出「创新沙盒2.0」,为高风险创新项目提供更灵活的监管环境。

五、结语:从「野蛮生长」到「规范发展」的关键一跃

新加坡MAS新规标志着加密货币监管从「野蛮生长」向「规范发展」的关键转折。短期来看,行业将经历合规成本攀升与市场洗牌的阵痛;但长远观之,透明的监管框架有望筑牢投资者信心,推动行业向专业化、机构化方向深耕。对全球加密生态而言,新加坡提供了一条「发展与稳定并重」的新路径,但其成效仍需时间检验。未来,随着更多司法管辖区跟进类似政策,加密行业将进入「合规竞争」的新阶段,企业的生存能力将更多取决于对多元监管环境的适应力与技术创新深度。