引言:当经济学遇上加密世界的监管难题

加密行业发展十余年,监管始终是悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。想理解这把剑的挥舞逻辑,或许得回到经济学的本源——毕竟经济学的核心,就是研究“激励如何塑造人类行为”。奥地利经济学派大佬米塞斯提出的“人类行为学”,把经济现象看作无数个体理性选择的总和,这观点恰好为通证经济的监管困局提供了一把钥匙。本文就从通证的本质说起,结合人类行为学原理,聊聊“有币”“无币”区块链的监管为啥不一样,再拿Q币这个“老前辈”当例子,看看合规通证到底能走多远。希望能帮你理清当前监管框架的来龙去脉,也为行业合规找条靠谱的路。

一、人类行为学:通证经济的“底层代码”

(一)从数字模型到真实行为:经济学的“返璞归真”

主流经济学总爱用复杂的数学模型算来算去,奥地利学派却偏不。他们觉得经济学该是“研究人类行为的科学”,米塞斯在《人类行为》里就说,经济现象的本质是每个人基于自己的价值判断做选择,理论得从这些“个体选择”出发,而不是反过来用宏观数据套微观行为。这种“从小看大”的思路,对分析通证经济特别有用——通证说白了就是个激励工具,能不能起作用,全看它能不能摸准人类行为的“脾气”。

(二)通证的“魔法”:怎么让人们动起来?

通证最厉害的本事,是用稀缺性设计让一个封闭系统“活”起来。就像幼儿园老师用小红花鼓励小朋友好好吃饭,区块链用通证奖励节点帮忙维护网络,底层逻辑都是“给个甜头,让人行动”。巴菲特说金钱是“游戏记分牌”,通证其实也是类似的符号——它本身不是钱,但能衡量价值、反馈行为。这种特性让它既能促成合作(比如矿工一起维护区块链安全),也能让人忍不住投机(比如跨平台炒币),这就给监管出了难题。

二、通证的“两面性”:激励工具还是金融风险?

(一)别再叫“代币”了:通证到底是个啥?

把“Token”翻译成“代币”,其实有点误导——它暗示这东西和法定货币有关系。更准确的说法是“通证”,也就是“可流通的加密数字权益证明”。想想游乐场的游戏币、商场的积分,通证的核心就是“在特定范围内有用的价值载体”。这个“范围”很关键:在自己的小圈子里当激励工具,可能没事;一旦跑出圈子去换钱、跨平台流通,就可能撞到金融监管的红线。

(二)激励与风险的“跷跷板”:去中心化的天生矛盾

区块链想去中心化,就得靠通证激励大家参与;可通证一能流通,又可能引发系统性风险。比如比特币的工作量证明(PoW),矿工靠算力竞争拿奖励,这机制确实保住了网络安全,但也带来了能源浪费和疯狂炒作。人类行为学在这里点出了个深层问题:每个人为了多拿通证的“理性选择”,加在一起可能变成集体的“非理性灾难”(比如大家都抢着挖矿导致资源浪费),这就是监管不得不介入的原因。

三、监管不管“叫什么”,只看“是什么”

(一)“有币”“无币”都是伪命题

别纠结区块链有没有通证,监管真正关心的是通证有没有“证券属性”。有些私有链号称“无币”,结果搞出“空气链”传销;有些联盟链发了通证,只要管得好照样合规。瑞士和美国的做法就很说明问题:

瑞士把通证分成支付型、资产型、应用型,反洗钱、投资者保护、行业自律各管一摊;美国则用“豪威测试”判断——只要通证让人觉得“买了能赚钱”,就可能被当成证券严管,而像游戏金币这种纯粹买服务的,管得就松。

(二)怎么判断是不是证券?看“预期”不看“功能”

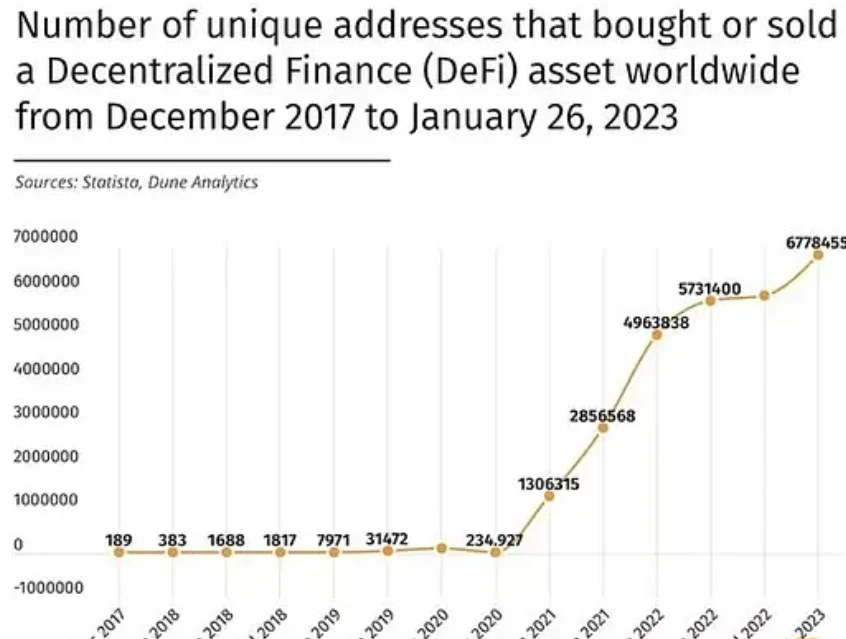

证券型通证的要害,是“让人觉得未来能赚钱”。如果项目方说“买我们的通证,以后能分红、能回购、能涨价”,这就构成了“投资合同”,必须遵守证券法。2017年中国叫停ICO、美国SEC近年频繁出手,都是这个逻辑。不过技术在变,监管也得跟着变——现在DeFi里的治理通证算不算证券,全球监管机构还在吵个不停。

四、Q币的“前世今生”:合规通证的“教科书”

(一)从“风险案例”到“监管范本”

腾讯的Q币简直是通证监管的“活教材”。2002年刚出来时,它就是个乖孩子——只能买腾讯的虚拟服务,比如QQ秀、会员,典型的“圈地自萌”。但到2007年,有人开始拿Q币换人民币、买别的平台东西,金融风险一下子冒了出来。2009年央行不得不出手,发了《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》,划下三条红线:

1. 只能是预付卡、点数这种“标准化”的东西,游戏里的装备不算;

2. 不准买实物、不准换别的公司服务,就在自己生态里玩;

3. 绝对不能挑战人民币的法定地位。

(二)现在的合规通证都在学什么?

Q币的经历给现在的项目指了条明路。网易星球、度宇宙发的“积分型通证”,就严格卡在“内部激励”的框里——你贡献数据、活跃社区,就给你点积分,只能换平台内的服务,不发ICO、不上交易所、不换法币,所以监管也就睁一只眼闭一只眼。这种“去金融化”操作,其实就是把通证锁死在“行为激励工具”的定位上,不当“存钱罐”,自然就避开了证券和货币的雷区。

五、监管会一直“严”下去吗?历史与未来的对话

(一)中国监管的“初心”:从虚拟货币到加密资产

2009年管Q币的逻辑,其实一直没变——“不准通证变成金融工具”。2013年说比特币是“虚拟商品”,2021年全面禁止加密货币交易,都是这个思路的延续。站在人类行为学的角度看,监管怕的就是通证的“投机基因”——毕竟人总是想靠它赚钱,一旦炒起来,金融稳定就危险了。

(二)国际经验怎么“本土化”?

瑞士的分类监管、美国的证券法那套,虽然看着好,但直接搬过来可能“水土不服”。瑞士对应用型通证宽松,前提是行业自律和技术风控做得好;美国对证券型通证严管,又可能把创新憋死。未来中国或许会试试“功能+风险”双维度监管:先看通证是用来消费、治理还是投资的,再根据风险等级设准入门槛、搞动态监测——既防风险,也给合规创新留口气。

结论:在监管的“框”里找创新的“路”

从Q币被管到全球分类监管,通证经济的发展一直绕不开“激励-风险-监管”这个循环。人类行为学告诉我们,通证本质是“制度化的行为激励工具”,想合规,就得把激励范围锁在特定生态里,别让它变成跨系统的金融产品。对行业来说,要么想彻底躲开监管,要么一刀切全禁止,都不现实。真正的破局点,可能是“监管沙盒+技术合规+生态自治”三手抓:监管别纠结名字,看本质风险;项目方别光想着割韭菜,好好设计价值创造模型;用户也理性点,别瞎炒。这样通证经济才能走出“野蛮生长”的泥潭,在规范里实现技术和社会价值的双赢。