引言

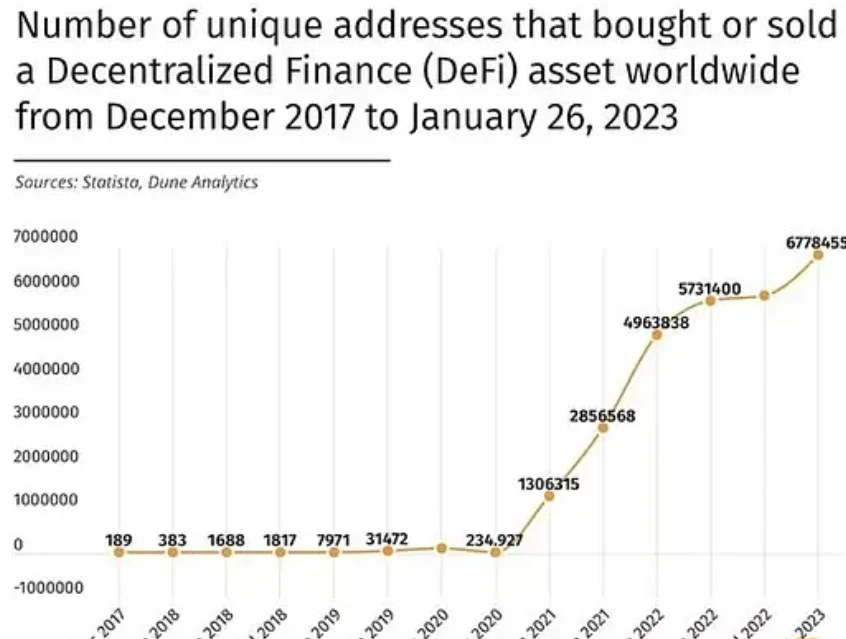

全球加密货币监管框架正经历结构性重塑,去中心化金融(DeFi)领域已从边缘创新转向监管核心视野。截至2025年中,DeFi用户规模较2023年增长217%,链上交易额突破12万亿美元,其金融影响力的扩张促使监管机构加速规则迭代。欧盟《加密资产市场监管法案》(MICA)的落地实施,以及美国证监会(SEC)针对Uniswap等头部去中心化交易所的执法行动,标志着DeFi行业正式进入“合规化元年”。在此背景下,传统“机构-用户”单点KYC模式的低效性与DeFi生态多协议交互特性的矛盾日益凸显,可移植KYC(Portable KYC)作为创新性合规解决方案,通过区块链技术重构身份验证流程,为平衡监管要求与用户体验提供了技术可行路径。

一、全球DeFi监管格局的范式转变

1.1 欧盟:从原则性立法到实操性合规

欧盟MICA法案于2024年正式生效,其核心在于建立“去中心化程度-监管义务”的动态匹配机制。法案明确要求,除“真正去中心化”项目外,所有DeFi协议需履行用户身份识别(KYC)与反洗钱(AML)义务。值得关注的是,欧盟委员会对“去中心化”的认定标准采用“控制方实质性缺位”原则,即若协议治理决策仍受特定组织或个人影响,则视为非去中心化实体。这一标准导致超过85%的DeFi项目被纳入监管范围,涵盖自动化做市商(AMM)、借贷协议等主流应用场景。

1.2 美国:司法实践引领监管边界探索

美国监管机构通过司法案例推动规则形成,SEC于2024年对Uniswap发起的执法行动具有里程碑意义。该案中,SEC主张去中心化交易所的智能合约代码属于“投资合同”范畴,其运营方需承担证券法下的披露义务。尽管最终判决尚未公布,但该案已促使美国DeFi项目加速合规布局,部分协议主动引入链下KYC模块,或转型为“受监管金融工具+去中心化执行”的混合架构。

1.3 监管共识:AML/KYC原则的全域适用性

无论立法路径差异,全球监管机构对DeFi领域AML/KYC合规的共识已然形成。根据FATF 2025年更新的《旅行规则》指引,DeFi协议需对超过1000美元的交易执行发款人及受益人身份验证,且相关数据需存储至少5年。这一要求直接挑战DeFi的无许可特性,传统金融的“机构-用户”一对一KYC模式在DeFi多协议交互场景中面临效率瓶颈。

二、传统KYC模式在DeFi场景的适配性困境

2.1 流程重复性与用户体验冲突

传统KYC流程包含客户识别(CIP)、风险评估、持续监控三个核心环节,每个环节均需用户向机构单独提交资料。在DeFi生态中,用户日均交互协议数量达12.6个(数据来源:Chainalysis 2025 Q2报告),若沿用传统模式,用户每年需重复提交身份资料超4500次。这种“一事一验”的机制不仅导致用户体验断崖式下降,更与DeFi“去中介化”的核心理念相悖。

2.2 合规成本与创新活力的权衡难题

对于DeFi项目而言,建立独立KYC系统需承担高昂的技术开发与人力成本。据ConsenSys测算,一个日活10万的DeFi协议每年KYC合规成本约为800万美元,其中70%用于人工审核与系统维护。中小项目往往因无法承担此类成本而被迫退出市场,客观上抑制了行业创新活力。

2.3 链上链下数据割裂的验证困境

DeFi用户的风险特征不仅体现在身份信息层面,更反映在链上交易行为中。传统KYC仅能验证链下静态身份数据,无法实时捕获链上异常交易模式(如高频小额转账、跨制裁地区交互等),导致合规审核存在显著滞后性。

三、可移植KYC的技术解构与功能优势

3.1 技术架构:基于区块链的身份验证网络

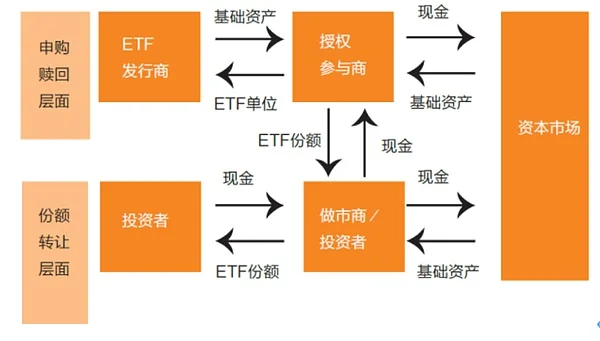

可移植KYC通过“用户钱包-验证节点-协议智能合约”三层架构实现身份数据的跨协议复用:

- 用户层:用户通过加密接口向钱包提交身份证明文件(如护照、驾照),系统自动生成哈希值并上链存储,原始文件加密存储于本地设备;

- 验证层:第三方合规服务商运营验证节点,对用户身份进行AML筛查(如OFAC制裁名单、PEP数据库匹配),并生成不可篡改的验证凭证;

- 应用层:DeFi协议通过智能合约调用验证凭证,实时确认用户合规状态,无需重复收集原始资料。

3.2 核心优势:效率、成本与风险的三维优化

- 用户体验维度:一次验证、全域通行,用户可通过单一钱包访问多个合规协议,操作效率提升90%以上;

- 合规成本维度:DeFi项目无需自建KYC系统,通过API接口调用第三方验证服务,成本降低60%-70%;

- 风险防控维度:链上实时监控模块可动态识别异常交易,结合链下身份数据形成立体风控体系,洗钱风险识别率提升至92%(对比传统模式的78%)。

四、监管语境下的实施路径分化

4.1 无监管环境:技术先行的自治探索

在尚未出台明确DeFi法规的司法管辖区,可移植KYC呈现“技术驱动合规”的特征。例如,某匿名DeFi借贷协议通过集成开源KYC模块,要求用户提交经过零知识证明的身份摘要,智能合约仅验证“合规/不合规”二元结果,不触及用户隐私数据。此类模式在保护用户匿名性的同时,满足协议对AML风险的基础防控需求,为监管空白地区提供了过渡方案。

4.2 强监管环境:制度与技术的协同演进

在欧盟、美国等强监管辖区,可移植KYC的实施需遵循“数据本地化+流程可审计”原则:

- 数据存储:用户原始身份文件需存储于符合GDPR的中心化服务器,区块链仅记录验证状态哈希值;

- 责任划分:第三方合规服务商需获得监管机构认证,对身份验证结果承担法律责任;

- 监管接口:协议需预留监管访问端口,允许执法机构通过智能合约调取特定用户的验证记录。

五、未来展望:从合规工具到生态基础设施

可移植KYC的价值不仅在于满足当下监管要求,更在于推动DeFi生态的结构性升级。随着跨链互操作性的提升,可移植KYC有望成为连接不同公链的“合规协议层”,实现用户身份在Ethereum、Solana等多链环境中的无缝流转。与此同时,结合生物识别、去中心化身份(DID)等技术,未来的KYC系统将进一步降低用户操作门槛,在合规性与去中心化之间找到更优平衡点。

总结

DeFi行业正站在“监管合规化”与“技术去中心化”的历史交汇点,可移植KYC通过区块链技术重构身份验证范式,为行业提供了兼顾监管要求与创新活力的解决方案。对于DeFi项目而言,主动拥抱可移植KYC不仅是规避法律风险的权宜之计,更是构建可持续生态的战略选择。随着全球监管框架的逐步明晰,具备合规兼容性的DeFi协议将在新一轮行业洗牌中占据先机,推动去中心化金融从边缘创新走向主流金融体系的核心组成部分。