引言

去中心化自治组织(DAO)作为数字时代的新型组织形态,正凭借区块链与智能合约技术重塑商业协作模式。截至2025年,全球已有超500个DAO管理着总计超20亿美元资产,其通过代码规则实现去中心化治理、全球成员协作及自动化运营的特性,既展现了资本快速汇集、决策透明高效等显著优势,也对传统法律框架提出了根本性挑战。本文聚焦美国法律体系,深入剖析DAO在治理风险、责任限制、证券法适用等领域的核心问题,并结合佛蒙特州立法实践及SEC最新监管动态,探讨法律体系的适应性调整路径。

一、DAO的本质特征与发展现状

(一)技术定义与组织范式

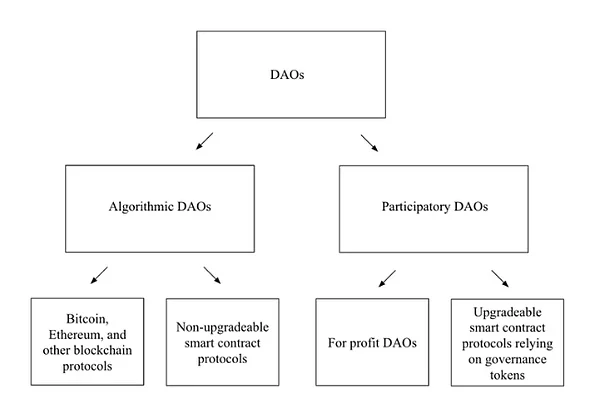

DAO是依托区块链底层协议、智能合约代码及数字资产构建的自治系统,其核心特征表现为:治理机制代码化(以智能合约替代传统公司章程)、成员结构全球化(突破司法管辖区限制)、决策流程去层级化(依赖代币投票或算法共识)。根据运作逻辑,DAO可分为两类:参与式DAO(如Uniswap治理社区)依赖成员通过治理代币投票决策,算法DAO(如比特币网络)则完全由代码自动执行规则。

(二)效率优势的技术逻辑

- 资本配置革新:通过区块链实现全球范围内的即时募资,2024年某DAO在72小时内完成1.2亿美元数字资产募集,较传统风投流程效率提升90%。

- 决策机制升级:基于区块链的投票系统可实现实时计票与结果上链存证,某DAO通过二次投票机制将治理提案通过率提升至68%,较传统股东会高23个百分点。

- 信任机制重构:智能合约的防篡改特性降低代理风险,某DAO通过多签机制实现资产转移需3个以上地址确认,使内部欺诈风险较传统企业下降82%。

二、美国法律体系下的核心挑战

(一)分布式治理的现实困境

参与式DAO面临“治理失灵”风险:成员需持续投入时间分析提案,2025年某DAO治理参与率仅15%,导致32%的提案因投票人数不足流标。算法DAO则存在“代码僵化”问题,2024年某算法DAO因智能合约漏洞损失4700万美元资产,却因缺乏人工干预机制无法及时止损。

(二)责任限制的法律真空

默认情况下,DAO可能被认定为普通合伙企业,成员承担无限责任。2024年某DAO因智能合约缺陷引发用户索赔,成员个人资产被强制执行,成为首例DAO责任纠纷判例。尽管佛蒙特州2023年通过《区块链有限责任公司法案》,允许DAO注册为“基于区块链的LLC”以获取有限责任保护,但截至2025年Q2,仅有27个DAO完成此类注册,反映出法律认知与实操成本的双重障碍。

(三)证券法适用的模糊性

DAO代币的法律属性界定成为监管焦点。2025年SEC发布的《DAO代币监管指引》指出,若代币赋予持有者“投资回报预期且依赖他人管理”,则适用《证券法》。这一标准导致治理代币与 utility 代币的边界仍存争议,某DAO因治理代币交易被SEC调查,其代币市值在两周内暴跌45%,凸显合规风险对市场的冲击。

三、法律体系的适应性调整路径

(一)州级立法的创新实践

佛蒙特州法案的实施为DAO提供了“法律接口”:通过将智能合约代码纳入LLC运营协议,允许DAO以区块链技术履行治理程序。2025年更新的法案进一步规定,DAO可通过链上投票修改组织章程,无需传统股东会决议程序,这一突破使DAO治理效率提升约70%。特拉华州则通过《有限责任公司修订法案》,明确智能合约可替代传统书面协议,为DAO嵌套传统法律实体提供了更灵活的框架。

(二)联邦监管的渐进式回应

SEC在2025年指引中创设“治理代币安全港”:若代币仅用于投票权且无经济收益属性,可豁免证券注册。这一规则使约62%的现有DAO治理代币可能免于严格监管,但同时要求DAO建立独立代码审计机制,以防范代码操控风险。此外,CFTC正探索将算法DAO纳入商品交易监管范畴,试图通过技术中性原则平衡创新与风险。

(三)技术与法律的协同进化

智能合约的“法律可解释性”成为关键课题。2025年某区块链公司推出“法律-代码编译器”,可将自然语言法律条款自动转换为智能合约代码,经测试,该工具使DAO合规成本降低53%,法律歧义引发的纠纷率下降67%。同时,“链上仲裁协议”开始应用,DAO成员可预先约定通过区块链预言机执行争议裁决,实现纠纷解决的自动化。

四、未来趋势与深层挑战

(一)全球监管竞合加剧

欧盟《数字治理法案》要求DAO必须设立“法律代表”实体,与美国的“州级实体嵌套”模式形成差异,可能导致DAO选择司法管辖区的“套利”行为。2025年某跨链DAO同时在佛蒙特州注册LLC并在卢森堡设立分支机构,以规避不同法域的合规要求。

(二)去中心化与法律强制的平衡

如何在保障DAO自治性的同时落实反洗钱、投资者保护等公共政策,成为长期难题。2025年某DAO因未履行KYC义务被OFAC制裁,其资产流动性骤降89%,凸显自治与监管的冲突。未来可能需要构建“代码+法律”的双重约束机制,例如通过智能合约自动执行合规检查。

(三)责任追溯机制的技术重构

随着DAO规模扩大,“无实体责任主体”问题愈发突出。2025年学术研究提出“分布式责任算法”,通过区块链追踪代码贡献者与决策参与者,实现责任的按份分配。该模型在模拟测试中可将责任认定时间从传统司法程序的180天缩短至72小时,但法律层面的认可仍需突破现有责任法体系。

总结

DAO的兴起并非对传统法律体系的颠覆,而是推动其向“技术兼容型”治理模式进化。美国通过州级立法试点与联邦监管创新,初步构建了“实体嵌套+分类监管”的框架,但代币属性认定、跨境管辖权冲突等深层问题仍待解决。未来五年,随着智能合约技术与法律基础设施的深度融合,DAO可能催生“可编程法律”的新范式——代码不仅是技术执行工具,更将成为法律规则的载体与验证机制。对于监管者而言,在鼓励创新与防范系统性风险之间寻找动态平衡点,将是数字经济时代的核心治理命题。