引言

在全球加密监管呈现差异化路径的背景下,新加坡以一项堪称“行业分水岭”的政策引发市场震动。2025年5月30日,新加坡金融管理局(MAS)发布数字代币服务提供商(DTSP)最终政策指南,要求所有未持牌机构于6月30日前停止向境外客户提供服务。这一政策不仅终结了新加坡作为Web3“监管套利地”的历史,更标志着全球加密行业从“野蛮生长”向“合规主导”的根本性转向。本文将从政策演进逻辑、合规框架细节、行业冲击效应及全球监管趋势四个维度展开分析,揭示新规背后的深层治理逻辑与产业变革脉络。

一、从“避风港”到“合规门户”:新加坡监管政策的渐进式收紧

(一)宽松政策奠定的Web3热门地位

回溯至2021年前后,新加坡凭借独特的区位与制度优势,成为华人Web3创业者的首选目的地。彼时中国全面清退加密产业,香港尚未开放虚拟资产市场,而新加坡以政策稳定、经济开放及文化适应性(华人占比达74.2%)形成“政策洼地”。2019年《支付服务法》的出台,首次以牌照制度明确数字代币服务的合规框架,允许符合条件的企业开展加密兑换等业务;2020年《Crypto发行指南》进一步细化发行规则,配合《金融业综合法案》建议,构建起相对宽松的监管环境。数据显示,至2022年FTX崩盘前,超47家加密交易所落地新加坡,Coinbase、币安等头部机构均将亚太总部设于此地,形成完整的产业链生态。

(二)监管转向的触发机制与政策演进

FTX事件成为新加坡监管转向的关键转折点。2022年,新加坡主权基金淡马锡因FTX破产注销2.75亿美元投资,政府声誉遭受重创。同年出台的《金融服务和市场法》首次引入DTSP牌照制度,释放监管收紧信号;2023年《金融服务和市场(修正案)法》将稳定币纳入监管,并强化反洗钱(AML)与反恐融资(CFT)要求;2024年监管咨询文件明确指出,加密业务的跨境属性对新加坡构成“声誉风险”,为最终政策落地埋下伏笔。从2022年立法到2025年实施,三年过渡期内政策信号持续强化,并非市场解读的“断崖式监管”,而是对行业风险的系统性回应。

二、DTSP新规的合规框架:全产业链覆盖与高准入门槛

(一)监管范围的“无死角”界定

新规对监管主体与业务范围的界定极具针对性:

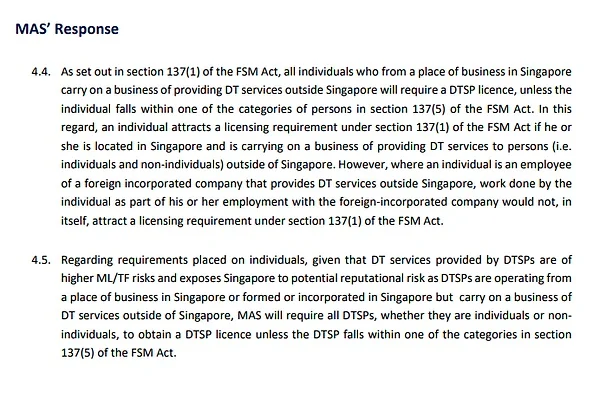

1. 主体覆盖:任何在新加坡拥有“营业场所”的个人或企业,无论注册地归属,只要涉及数字代币业务即需持牌。“营业场所”定义宽泛,包括临时/移动场所(如远程办公、居家办公),直接指向加密行业普遍存在的分布式合作模式。

2. 业务覆盖:除技术咨询与营销推广外,代币发行、交易撮合、托管、支付转移、合规认证等全产业链环节均被纳入监管,实现从“发行端”到“服务端”的闭环管控。数据显示,新加坡现有超500家加密相关企业中,仅33家(通过率6.6%)获DTSP牌照,合规门户之高可见一斑。

(二)准入门户与豁免机制

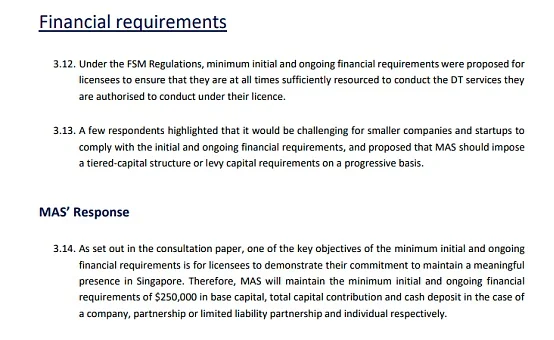

牌照申请需满足多重严苛条件:商业模式合理性、运营地监管合规性、资本充足性(初创项目最低实缴资本25万新币,持牌机构年费1万新币)及治理框架完善性。不过,已持有《证券与期货法》《支付服务法》等牌照的24家企业(如COBO、Matrixport)可豁免申请,仅需升级风险管理体系,体现政策对存量合规主体的包容性。对于远程雇员,若服务海外主体且不涉及本地业务,可暂免牌照要求,但个人独立从业者需纳入监管,彰显“实质控制”原则。

三、行业冲击与区域竞争格局重构

(一)合规成本驱动的产业洗牌

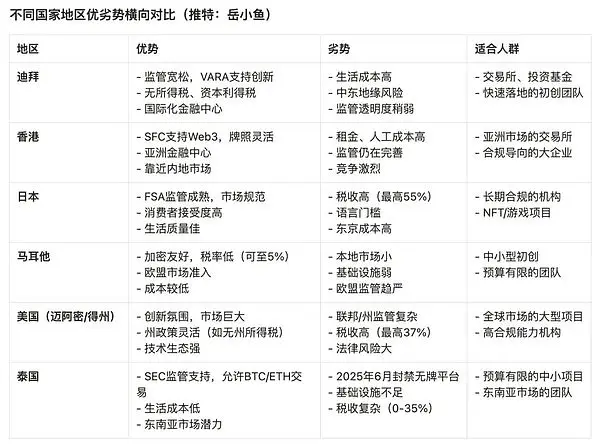

新规对中小型项目形成直接冲击。高昂的牌照申请成本(平均合规支出超50万新币/年)与复杂的治理要求,迫使约80%的初创企业选择迁移。据行业调研,2025年6月前,已有超200家中小型交易所、钱包服务商启动迁移计划,目的地集中于香港(立法会顾问胡章宏公开“抢人”,称已吸引上千家Web3企业落地)、迪拜及东南亚低成本地区(如越南、印尼)。个人从业者则转向日本、越南等政策相对灵活的市场,形成“合规洼地迁移”效应。

(二)大型机构的主导权确立

头部企业凭借资本与治理优势占据先发优势。目前获牌的33家机构中,90%为全球性金融科技公司或传统金融机构(如Circle、Coinbase),其合规成本占营收比例不足3%,而中小型项目该比例普遍超过20%。这种“马太效应”加速行业集中度提升,预示着未来加密市场将由“创新驱动”转向“机构主导”,合规能力成为竞争壁垒。

四、全球监管趋势:从“洼地竞争”到“规制协同”

(一)新加坡政策的底层逻辑

新加坡的监管转向本质是“成本-收益”再平衡的结果。加密产业虽带来技术创新,但负外部性日益显著:2024年新加坡加密相关诈骗案件占比达24.3%,较2023年激增17.5个百分点;百万洗钱案中加密货币的深度参与,更凸显监管漏洞。相比于难以量化的技术创新收益,维护金融稳定与国家声誉成为优先选项。通过高合规门户筛选“良币”,吸引资本雄厚、治理规范的大型机构,符合新加坡“质量优先”的产业政策导向。

(二)全球合规浪潮的共性特征

新加坡的政策并非孤例,而是全球监管趋同的缩影:

- 美国:SEC与CFTC围绕监管主导权的博弈持续,但对中心化交易所(CEX)的牌照要求日趋严格,2024年拒绝超200份交易平台注册申请;

- 欧洲:《加密资产市场法规》(MiCA)落地,统一KYC/AML标准,但各国对DeFi的态度仍存分歧;

- 香港:2022年《虚拟资产宣言》后加速牌照发放,2025年新规实施前已批量15家交易所牌照,着力打造“合规型Web3枢纽”。

这种趋势表明,加密行业的“监管套利”时代终结,合规从“可选项”变为“生存刚需”。大型机构凭借资源优势构建合规护城河,而初创企业需在“夹缝中求存”中寻找政策适应性与商业可行性的平衡点。

五、总结:合规周期下的产业进化路径

新加坡DTSP新规的落地,标志着全球加密行业进入“合规分化期”。短期看,行业阵痛不可避免,中小型项目的迁移与产业链重构将引发市场波动;但长期而言,严格的合规框架有助于过滤投机泡沫,推动产业向技术创新与实体经济价值回归。对于投资者与从业者,需重新评估“监管风险溢价”:在合规成本占比持续上升的背景下,具备全球化合规能力的机构将获得估值溢价,而依赖监管洼地的商业模式面临系统性风险。

从更宏观视角看,这场监管变革本质是数字经济与传统治理体系的磨合。新加坡的探索提供了“严监管+留窗口”的样本——既避免“一刀切”扼杀创新,又通过高门户实现“良币驱逐劣币”。随着更多国家明确监管规则,加密行业将逐步融入主流金融体系,其技术潜力与制度约束的动态平衡,将决定未来十年的发展高度。