引言

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)发布的《CP 381:数字资产的金融产品和服务更新》咨询文件,标志着全球数字资产监管框架的重要演进。这份文件聚焦数字资产的金融产品属性界定,针对RWA(现实世界资产)代币化、稳定币、资产管理等前沿领域提供合规指引,旨在平衡创新激励与风险防控。本文结合澳大利亚加密市场现状及全球监管趋势,解析新规对行业的结构性影响,为从业者提供合规路径参考。

一、数字资产监管的历史演进与框架迭代

早在2017年,ASIC首次针对加密资产发布监管指南,初步界定ICO的合规边界。随着区块链技术的迭代,数字资产从单一代币形态演变为包含RWA代币化、算法稳定币、去中心化资产管理等多元生态。ASIC的《INFO 225》指南历经多次更新,2024年发布的《CP 381》则是监管视角从单一加密货币向系统性数字金融生态的关键转向。此次更新以《2001年公司法》为法律基础,试图通过“原则性监管”框架,将新兴技术纳入现有金融法规体系,实现“相同风险、相同监管”的全球趋同目标。

二、《CP 381》核心内容:属性界定与合规标准重构

(一)金融产品判定的三维标准

文件明确数字资产是否构成金融产品,需从“设施使用”“经济功能”“风险特征”三维度评估:若通过区块链等技术设施实现金融投资、风险管理或非现金支付功能,则可能纳入监管范畴。例如,与法定货币锚定的稳定币若作为支付工具,需申请澳大利亚金融服务(AFS)许可证;具备收益权的RWA代币化证券,则被视为“金融投资工具”,需遵循证券法规。

(二)场景化合规指引与豁免机制

《CP 381》通过四大典型案例细化合规要求:

1. 稳定币的双轨监管:纯支付用途的稳定币需满足AFS持牌要求,而算法稳定币因涉及金融风险管控,可能面临更严格的资本充足性审查;

2. RWA代币化的证券化路径:房地产、应收账款等资产的代币化若赋予持有人分红权或资产处置权,需按照《公司法》完成产品披露声明(PDS);

3. 质押服务的投资属性认定:提供固定收益的原生代币质押服务,可能被视为“管理投资计划”,需纳入AFS许可范围;

4. NFT的非金融属性例外:单纯艺术收藏类NFT不属于金融产品,但若涉及所有权拆分或未来收益权转让,则需启动合规评估流程。

此外,文件设立监管豁免申请通道,允许低风险业务(如非金融属性的数字资产存储)免于许可,降低合规门槛。

(三)原则性监管的实践挑战

ASIC强调通过现有法规覆盖新兴技术的“包容性监管”思路,但在Web3复杂场景下,缺乏细则可能导致合规模糊性。例如,去中心化自治组织(DAO)的资产管理行为如何界定法律主体责任,文件未提供明确指引,需依赖个案判断。

三、澳大利亚加密市场现状:高渗透与监管转型并存

澳大利亚加密货币持有率达31.6%,远超全球平均水平,加密货币ATM数量于2024年8月突破1200台,构建了高密度的线下交易网络。政策层面,澳大利亚早期通过取消双重增值税降低交易成本,近年转向“风险优先”监管模式:ASIC与AUSTRAC联合强化反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求,2025年中期拟出台的最终监管框架,将进一步明确数字资产平台的“双轨合规”义务——既要符合支付服务新规,又需满足金融服务法要求。

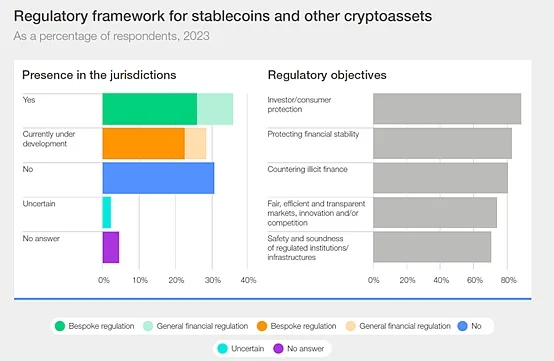

四、全球监管视角:趋同逻辑与区域差异

《CP 381》的制定参考了国际证券委员会组织(IOSCO)的加密监管建议,与欧盟《加密资产市场监管法》(MiCA)共享“活动风险匹配监管”原则。例如,MiCA对资产参考代币(ART)的监管逻辑与ASIC对稳定币的分类思路高度相似。但区域差异显著:新加坡采取“沙盒先行”模式,而澳大利亚更强调现有法规的延伸适用。这种“全球共识+本地调适”的监管格局,要求跨国从业者建立差异化合规策略。

五、行业影响与未来展望

对市场参与者而言,《CP 381》既是挑战亦是机遇:合规成本上升将加速行业洗牌,具备AFS牌照资质的平台可能获得竞争优势;RWA代币化、合规稳定币等领域则因监管明确化迎来发展窗口期。值得关注的是,澳大利亚政府推进的支付服务新框架与金融服务法规形成互补,要求数字资产设施(DAF)同时满足资金流向监控与投资者保护标准,这或将推动行业技术架构向“监管友好型”升级。

总结

ASIC的《CP 381》标志着数字资产监管从被动应对转向主动治理。尽管原则性监管框架仍需细则落地,但通过场景化合规指引,为RWA、稳定币等创新领域提供了可操作的合规路径。随着2025年最终政策的敲定,澳大利亚有望成为全球数字资产合规治理的标杆区域,其监管经验将为其他司法管辖区提供重要参考。行业需提前布局合规能力建设,在技术创新与监管要求的动态平衡中捕捉新机遇。