引言

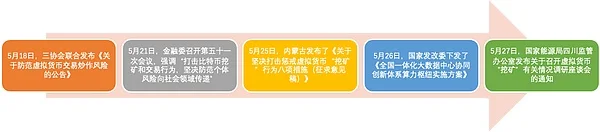

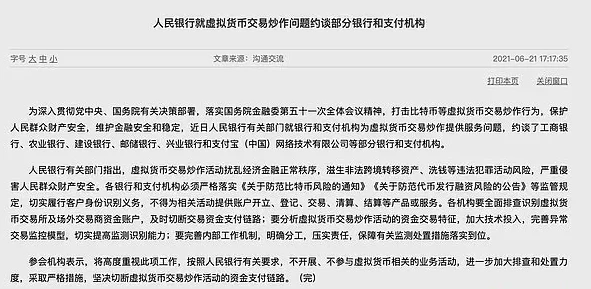

中国人民银行有关部门针对虚拟货币交易炒作活动对金融秩序的潜在威胁,约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行及支付宝等金融机构与支付平台,就禁止为相关交易提供服务问题提出明确监管要求。此次监管行动旨在遏制虚拟货币交易引发的非法跨境资产转移、洗钱等风险,切实保护公众财产安全。从市场反应看,比特币价格在政策发布后短线跌破32000美元关口,凸显监管措施对加密货币市场的即时冲击。

一、监管政策的底层逻辑与执行框架

人民银行指出,虚拟货币交易炒作活动通过去中心化特性规避传统金融监管,不仅扰乱国内货币流通秩序,还为跨境犯罪资金流动提供通道。根据《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管文件,金融机构与支付机构需严格履行客户身份识别义务,禁止为虚拟货币交易提供账户开立、交易清算、资金结算等全链条服务。此次约谈进一步明确监管红线,要求各机构建立动态监测机制,对异常交易行为实施账户控制,并及时向监管部门报送可疑线索。

二、金融机构的合规响应与措施细节

(一)国有大行的全面限制策略

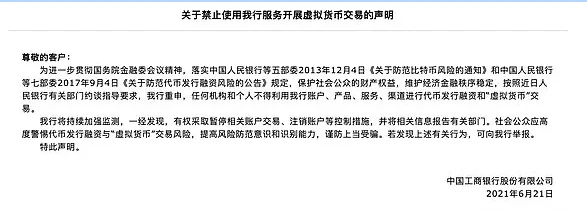

工商银行、建设银行等国有大行均发布公告,明确禁止客户利用银行账户、产品及服务渠道进行代币发行融资或虚拟货币交易。

以建设银行为例,其禁止账户用于虚拟货币交易资金充值、提现及相关资金划转,并通过交易监测系统识别异常流量。

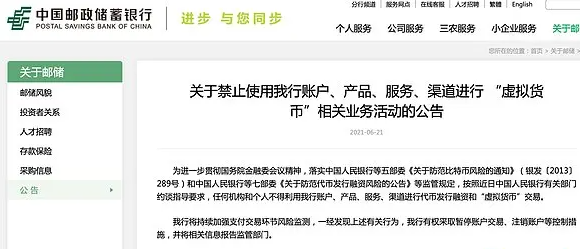

邮储银行则进一步强调,对违规行为将采取暂停账户交易、注销账户等强制措施,体现出国有金融机构对监管政策的刚性执行。

(二)股份制银行的差异化管控手段

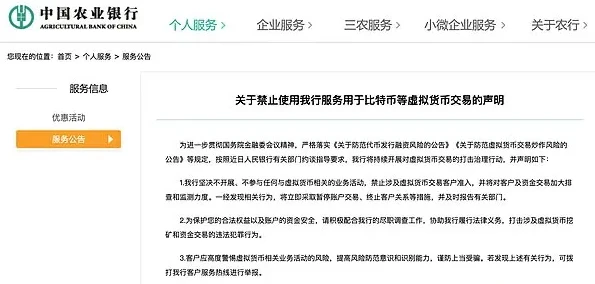

兴业银行在公告中细化资金链路限制,明确禁止账户用于交易充值码的购买与销售活动,强化对产业链上游的风险防控。中国农业银行官网同样已恢复其午后发布的“关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明”内容,重申对虚拟货币交易的零容忍态度,通过技术手段实现对交易特征的智能识别,提升事前风险拦截能力。

(三)支付平台的生态治理措施

支付宝作为头部支付机构,宣布全面清退涉虚拟货币交易的商户,对个人账户涉嫌交易的行为采取限制收款功能直至永久封禁的分级处置。同时,其建立违法线索报送机制,将监测到的可疑交易信息同步至监管部门,形成“监测-处置-反馈”的闭环治理模式。此类措施不仅切断交易资金链路,还通过商户生态净化压缩虚拟货币的应用场景。

三、市场波动的传导机制与深层影响

政策发布后,比特币价格出现剧烈波动,短线最低触及31700美元,日内跌幅达6.03%。这一反应既体现监管政策对市场流动性的直接冲击,也反映出投资者对中国市场监管态度的重新定价。从市场结构看,人民币计价的场外交易渠道受限,导致部分投资者转向USDT等稳定币进行资产转移,间接推高稳定币的市场需求。但长期来看,监管强化可能促使资金流向合规性更高的加密资产市场,如受监管的数字资产交易所或合规代币项目。

四、监管趋势的前瞻性分析

此次监管行动并非孤立事件,而是中国长期以来对虚拟货币风险防控的延续。结合2024年出台的《虚拟货币交易炒作风险防范指引》,未来监管可能呈现三大趋势:一是扩大监管覆盖范围,将去中心化金融(DeFi)协议、NFT交易平台等新型业态纳入监测范畴;二是加强技术监管能力,通过区块链监管科技(RegTech)实现交易链上追踪与风险预警;三是深化国际监管协作,与其他主要经济体共享可疑交易数据,遏制跨境犯罪活动。对于加密行业而言,需加快合规化转型,在技术创新与风险防控之间寻找平衡。

总结

中国多家银行与支付机构对虚拟货币交易的限制措施,是监管部门基于金融安全与社会治理目标的必然选择。尽管短期引发市场波动,但从行业长期发展看,明确的监管红线有助于挤压投机泡沫,推动加密货币回归技术创新本质。未来,随着监管框架的进一步完善,合规化、透明化将成为加密行业参与主流金融体系的必要前提。对于投资者而言,需密切关注政策动态,审慎评估合规风险与市场波动的关联性,在监管许可的范围内探索数字资产配置策略。