Yield Protocol作为DeFi 3.0时代的核心基础设施,通过技术迭代与合规融合,既显著提升了资产收益效率与系统安全性,也面临着去中心化属性弱化、市场风险传导等挑战。其对DeFi生态的影响呈现双重性:一方面推动行业从“高风险投机工具”向“可持续金融基础设施”转型,另一方面也引发了关于生态治理权与收益分配公平性的深层讨论。

核心优势:技术迭代与合规融合的双重突破

在DeFi从野蛮生长走向务实发展的转型中,Yield Protocol通过三重创新构建了差异化竞争力。其一是收益优化能力的智能化跃升,借助机器学习算法动态调配跨链资产,实现资金利用率的最大化。2025年数据显示,部分协议通过多链流动性协同策略,将年化收益稳定维持在20-30%区间,远超传统金融市场的固定收益产品。以Solv Protocol的“Restaking+Yield”模式为例,该机制允许用户同时参与BTC质押与多链收益聚合,在降低跨链摩擦成本的同时,实现了风险分散与收益叠加。

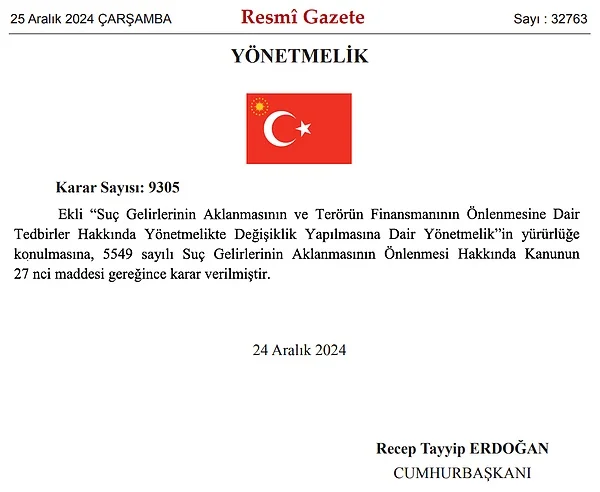

其二是合规框架的深度嵌入,打破了DeFi与传统金融的合作壁垒。协议内置的KYC/AML审核模块,以及针对机构需求设计的定制化流动性池,使摩根大通、贝莱德等传统巨头得以安全入场。截至2025年8月,已有超过20家主流金融机构通过定制化池子参与链上交易,这类合作不仅带来了增量资金,更推动DeFi从“边缘金融”向“主流基础设施”迈进。

其三是安全体系的全方位升级。形式化验证技术的普及使智能合约漏洞率较2020年下降80%,而保险协议覆盖范围从单一代码风险扩展至市场波动、清算违约等多维度风险。这种“技术防御+风险对冲”的双重保障,显著降低了用户资产损失概率,为机构资金入场扫清了核心障碍。

潜在风险:效率与公平的现实困境

尽管优势显著,Yield Protocol的发展仍面临三重结构性矛盾。复杂性与准入门槛的抬升是首要挑战,多层协议交互(如跨链桥+质押池+收益聚合器)要求用户具备专业知识,普通投资者不得不依赖托管服务或专业工具,这与DeFi“金融民主化”的初衷形成张力。更值得关注的是,合规化进程中引入的权限管理机制,可能导致协议控制权向机构倾斜,2025年某头部协议的治理投票显示,持有1%以上代币的机构节点对关键提案的通过率影响达65%。

市场依赖性风险则暴露了协议收益的脆弱性。宏观利率波动直接影响资产负债匹配,2024年美联储加息周期中,部分协议因持有大量低息债券Token,出现了“资产端收益下降而负债端成本上升”的错配危机,导致APY短期骤降40%。与此同时,RWA(真实世界资产)的信用评估体系尚未成熟,供应链金融场景中频繁出现的应收账款确权争议,凸显了链下信息上链的信任瓶颈。

生态竞争与碎片化进一步加剧了发展阻力。Solv Protocol等新兴项目通过“BTC质押+收益聚合”模式实现TVL月环比15%的增长,迫使传统协议陷入“高收益补贴”的内卷。多链扩展策略虽提升了资产覆盖范围,却导致单链流动性分散——某跨链协议在5条公链部署后,单链池子的平均深度较单链时期下降37%,清算效率反而降低。

对DeFi生态的重构:从工具创新到范式转移

Yield Protocol对DeFi的影响已超越单一产品层面,正在引发行业底层逻辑的重构。在结构性升级维度,协议推动DeFi从“投机工具”向“产业级基础设施”转型。供应链金融、碳资产交易等场景的落地,使DeFi开始服务实体经济——2025年上半年,通过Yield Protocol完成的链上票据融资规模突破80亿美元,较传统流程成本降低60%。这种转变也体现在用户结构上,机构投资者占比从2022年的12%升至2025年的38%,成为生态增长的核心驱动力。

资本效率革命则重塑了金融资源的配置逻辑。动态利率模型与跨链清算机制的结合,将资金周转效率提升至传统金融的3-5倍——某协议通过实时调整质押率参数,使1美元抵押品能支持0.8美元贷款,而传统银行同类业务的抵押率通常低于50%。更关键的是,RWA的规模化接入解锁了万亿级链外流动性,截至2025年8月,链上RWA市场规模已达520亿美元,其中房地产Token化、艺术品NFT融资等创新场景贡献了主要增量。

然而,长期挑战也随之浮现。合规化与去中心化的冲突日益尖锐,监管沙盒政策下,部分协议为获取牌照,将核心清算逻辑迁移至中心化服务器,引发社区关于“DeFi原教旨主义”的激烈争论。机构主导权的上升则可能加剧收益分配失衡,数据显示,2025年机构用户通过定制化池子获得的收益较普通用户高出3-5个百分点,这种“分层收益体系”正在动摇DeFi的公平性根基。

现状与未来:在平衡中寻找增长锚点

当前Yield Protocol的发展呈现出新特征:高收益APY时代已终结,行业平均年化收益稳定在8-12%,但波动率降至历史低点(日均波动<2%),这种“低波动、可持续”的收益曲线,更符合机构资金的风险偏好。与此同时,跨链互操作性成为竞争焦点,Solv Protocol等项目通过“统一流动性账本”技术,尝试解决多链资产调度的效率问题,其TVL在3个月内突破12亿美元,验证了市场对“无缝跨链体验”的需求。

未来增长将高度依赖两大突破:一是RWA信用评估体系的成熟,需要建立链上链下数据协同的可信机制;二是去中心化合规方案的落地,通过零知识证明等技术实现“隐私保护下的监管合规”。正如摩根大通在最新报告中指出:“Yield Protocol能否成为下一代金融基础设施,取决于其在效率、安全与公平之间找到动态平衡点的能力。”

总体而言,Yield Protocol既是DeFi应对现实挑战的进化产物,也是金融创新与监管约束碰撞的前沿阵地。其对行业的重构效应将持续深化,但真正的价值实现,仍需在技术突破与生态协同中破解“效率-公平-合规”的三元悖论。

标签: #Yield Protocol #DeFi #RWA #合规 #收益优化