引言

虚拟货币挖矿的法律定性,始终是加密行业悬而未决的难题。自2021年中国掀起“挖矿”清理风暴后,“挖矿是否构成犯罪”的争议就没停过。本文结合现行刑事法律框架与监管实践,从《刑法》第225条非法经营罪的构成要件切入,系统分析当前“挖矿”的刑事风险边界,同时聊聊监管趋势可能给行业带来的影响。需要说明的是,以下分析基于2025年最新的法律规则与政策导向,希望能给行业参与者提供些合规参考。

一、监管政策的变与不变

(一)2021年那场监管风暴

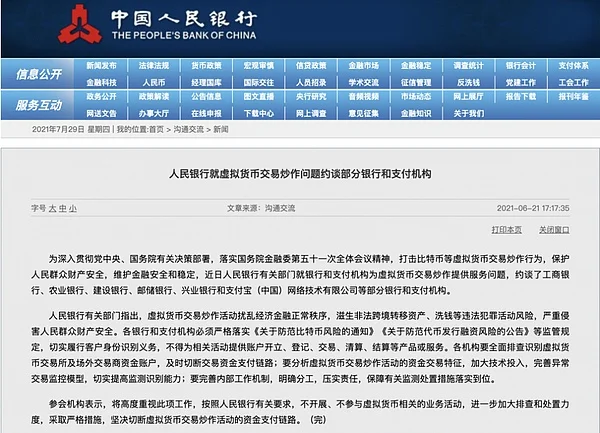

2021年5到6月,国内对虚拟货币挖矿的治理全面启动。国务院金融稳定发展委员会明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”,内蒙古、四川、青海这些矿场集中地也陆续跟上。当时青海要求全面关停挖矿项目,四川更是给出了6月20日前清理26个疑似项目的时间表——尽管部分政策是以征求意见稿或网络流传的形式出现,但监管层要限制挖矿产业的态度已经很明显。不过话说回来,那会儿的政策重心更多在行政层面的产业调整,并没直接把“挖矿”划入刑事犯罪范畴。

(二)2025年的监管逻辑:限制基调未改

从这几年的政策走向看,2021年定下的“限制挖矿”基调一直延续着。2023到2025年间,国内没出台专门针对挖矿的新立法,但通过《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》这类文件,持续把挖矿纳入非法金融活动整治范围。现在的监管思路主要有两条:一是靠电力管控、企业登记限制这些行政手段压缩挖矿的生存空间;二是对挖矿伴随的偷电、非法资金结算等行为保持高压打击,但没突破现有法律框架把单纯挖矿行为定罪。

二、非法经营罪:挖矿到底够不够得上?

(一)先看懂法律条文

《刑法》第225条规定的非法经营罪,构成得满足三个条件:一是行为违反了国家层面的法律或行政法规(注意,地方性法规和部门规章不算);二是实施了法律明确禁止的经营行为;三是行为严重扰乱了市场秩序。条文里明确列举的三类行为——专营专卖、许可证买卖、非法金融业务,都指向“需要特别行政许可”的领域。至于第四款“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”,司法实践中卡得很严,得遵循同类解释规则,不能随便扩大范围。

(二)挖矿不构成非法经营罪的三个理由

国家层面没明确禁止

截至2025年,国内法律还没把挖矿划入禁止或限制经营的范畴。2021年以来的监管政策虽然反对挖矿,但大多是国务院部门文件或地方性政策,不属于《刑法》第96条说的“国家规定”。按罪刑法定原则,行政监管政策不能直接当刑事定罪的依据。再说,挖矿需要的电力、设备采购这些环节,本质上都是一般经营活动,不涉及“特别许可”,跟非法经营罪要求的“违反特许经营秩序”根本不是一回事。

没侵害到法律要保护的利益

非法经营罪保护的是国家对特定经营活动的监管秩序。单纯的挖矿行为(不涉及下游违法交易)其实没侵害到这个利益:一方面,虚拟货币作为虚拟商品,技术属性和法律定位都还有争议,很难塞进现有的经营监管框架;另一方面,如果把挖矿的社会危害性(比如能耗、金融风险)直接当成“法益侵害”,就等于让刑法提前介入,违反了刑法该有的谦抑性。想想看,传统采矿业也高耗能,但没听说因此被刑事规制吧?

从业者很难“明知故犯”

从主观上看,非法经营罪要求行为人明知自己的行为违反“国家规定”。但国内挖矿产业2017到2021年间可是集中发展过的,那会儿行业普遍觉得挖矿是灰色地带,不是刑事犯罪。2021年政策突然转向,从业者未必能立刻更新对行为性质的认知。按责任主义原则,不能苛求大家预见一个连法律都没明确禁止的行为可能构成犯罪。

三、风险在哪?行政违法和衍生犯罪要当心

(一)行政监管的“组合拳”

虽然挖矿不构成刑事犯罪,但行政违法风险确实不小。现在监管常用的手段有:电力部门对挖矿企业搞阶梯电价、甚至停止供电;市场监管部门对注册名称带“虚拟货币”“区块链”的企业从严审查;税务部门盯着挖矿收益查税。2024年就有个省发改委对违规挖矿企业罚了电费3倍的款,可见行政惩戒力度不低。

(二)这些行为可能“引火烧身”

如果挖矿跟其他违法行为搅在一起,就可能触犯别的罪名:

- 盗窃罪:偷电挖矿就是典型,2023年有个案子,行为人私接电网电缆挖矿,最后被判了3年;

- 非法侵入计算机信息系统罪:植入恶意程序控制别人的计算机挖矿,也可能踩这条红线;

- 帮信罪:明知别人用挖矿资金搞犯罪,还提供技术支持,可能成共犯。

说到底,挖矿的法律风险得结合具体行为来看,单纯的“算力生产”本身不碰刑事红线。

四、全球监管“温差”与行业怎么应对?

(一)各国对挖矿的态度差得远

跟国内限制挖矿不同,其他国家政策五花八门:美国通过《基础设施投资与就业法案》要求加密货币交易平台申报,但没禁止挖矿;欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)把挖矿设备纳入监管,也没直接定罪;哈萨克斯坦、伊朗这些国家甚至搞国家主导的挖矿项目,想平衡能源利用和产业发展。这种全球监管“温差”,本质上反映了各国对区块链技术价值的不同判断——有的视为金融风险,有的则想抢占技术先机。

(二)2025年合规建议:技术、地域、流程都得考虑

面对监管的不确定性,行业可以试试这几条路:

1. 技术上靠拢合规:用PoS这类低能耗共识机制的区块链项目,可能少受监管关注;

2. 布局合规地区:多看看北美、中亚这些允许挖矿的地方,避开政策敏感区;

3. 做好全流程记录:电力使用、设备来源、资金流向都记清楚,别给衍生违法留空子。

总结

综合来看,在中国现行法律框架下,单纯挖矿不构成非法经营罪,但行政违法风险和衍生刑事风险得高度警惕。未来监管的关键可能在这几点:一是立法明确虚拟货币的法律属性;二是给挖矿能耗和碳排放定个量化标准;三是加强跨境监管协作打击违法资金流动。对行业来说,怎么在技术创新和合规底线之间找到平衡,才是长久发展的核心。