DeFi的高收益神话背后,隐藏着一个鲜为人知却极具破坏力的风险——无常损失。对于流动性提供者而言,这不仅是一个潜在的利润侵蚀因素,更可能直接导致本金亏损,成为参与DeFi挖矿过程中最致命的威胁之一。所谓无常损失,本质上是由于自动做市商(AMM)机制下价格发现能力的局限性,导致流动性池价格与外部市场脱钩,从而为套利者创造空间,最终由流动性提供者承担差价损失。本文将围绕这一核心问题展开深入剖析:首先解析AMM模型中恒定乘积公式的数学本质及其引发的价格偏离机制;其次对比不同交易对类型在无常损失中的表现差异;最后探讨当前主流防御策略及未来做市机制的技术演进方向,为流动性提供者构建系统性的风险认知与应对框架。

无常损失的底层机制解析

自动做市商(AMM)模型通过算法替代传统做市商,实现了去中心化交易的实时定价。然而,其价格发现机制存在固有缺陷:流动性池内的资产价格仅由池内供需关系决定,而非外部市场动态。这种孤立性导致价格滞后于市场真实行情,形成套利空间。

当外部市场价格波动时,套利者通过低买高卖迅速调整池内价格至均衡点。这一过程可量化为:假设初始资产X与Y的比例为1:100,若场外X价格上涨50%,套利者将买入池内低估的X并卖出至外部市场,直至K=X*Y重新平衡。此过程中,流动性提供者持有的资产比例被动改变,造成价值转移。

Uniswap V2采用的恒定乘积公式K=X*Y本质上是一种双曲线函数约束下的定价模型。该模型确保任意时刻X与Y的乘积保持不变,但同时也意味着价格滑点随交易规模非线性增长。当外部价格偏离时,流动性池必须通过资产储备的结构性调整实现再平衡,而这一成本最终由流动性提供者承担。

由于缺乏外部价格锚定机制,流动性池与场外价格脱钩成为必然现象。即使经过套利修正,每次价格变动都会导致流动性池中资产比例失衡,进而引发持续的价值损耗。这种损耗在波动加剧时呈指数级放大,构成无常损失的核心数学根源。

市场生态对比与影响评估

在去中心化交易所(DEX)中,流动性池的价格发现机制与中心化交易所(CEX)存在本质差异。CEX通过订单簿撮合交易,价格由市场供需实时决定,并借助高频做市商维持价格同步;而DEX采用自动做市商(AMM)模型,依赖恒定乘积公式(如Uniswap的x*y=k)进行定价,导致其价格更新滞后于外部市场,形成套利空间。这种机制使套利者可通过链上交易将价格拉回均衡水平,但代价是流动性提供者的资产组合发生再平衡并产生无常损失。

以Curve为例,其专注于稳定币之间的交易对设计,大幅降低了资产波动性带来的风险敞口。由于锚定美元的稳定币价格相对固定,流动性池内的资产比例不易偏离初始值,从而显著削弱了无常损失的影响。然而,这也意味着流动性回报率较低,适合风险厌恶型投资者。

相较之下,双边浮动交易对(如ETH/DAI或BTC/ETH)面临更大的价格波动风险。当两种资产价格同时剧烈波动时,流动性提供者不仅承担单边资产贬值的风险,还需面对因套利行为引发的资产再分配效应。这种“过山车效应”可能导致本金的实际价值出现永久性亏损。

实证数据显示,在极端行情下,流动性提供者的资产缩水幅度可能超过单纯持有资产所承受的跌幅。这一现象揭示了无常损失并非暂时性偏差,而是具有潜在永久性的资本损耗,尤其在高波动、低流动性环境下更为显著。

防御策略与技术革新路径

在DeFi生态系统中,流动性提供者(LP)面临的核心风险之一是无常损失。为应对这一问题,行业逐渐发展出多层次的防御策略和技术革新方案。

1. 交易对选择的梯度防御策略

流动性提供者应根据资产波动性构建梯度防御体系。优先选择价格波动较低的稳定币交易对(如Curve模型),以显著降低无常损失风险;其次可考虑单边浮动组合,例如USDT-ETH等包含稳定币的交易对,仅承担单一资产的价格波动风险;而对于双边浮动交易对(如ETH-BTC),则需充分评估其高波动特性可能带来的潜在本金损失。

2. 单边浮动组合的风险对冲逻辑

引入稳定币作为交易对的一方,能够有效减少价格偏离幅度,从而缓解套利行为引发的资产再平衡压力。这种设计通过限制资产组合的波动区间,降低了因外部市场价格变动导致的池内价值失衡概率。

3. 预言机引入的定价革命(Bancor V2案例)

Bancor V2通过集成链下预言机机制,将外部市场价格实时反馈至AMM定价模型中,打破了传统恒定乘积公式(X*Y=K)对内部价格发现的封闭性。该机制大幅压缩了套利空间,使流动性池价格更贴近市场公允价值,从而减轻流动性提供者的无常损失负担。

4. 流动性挖矿的收益风险比重构

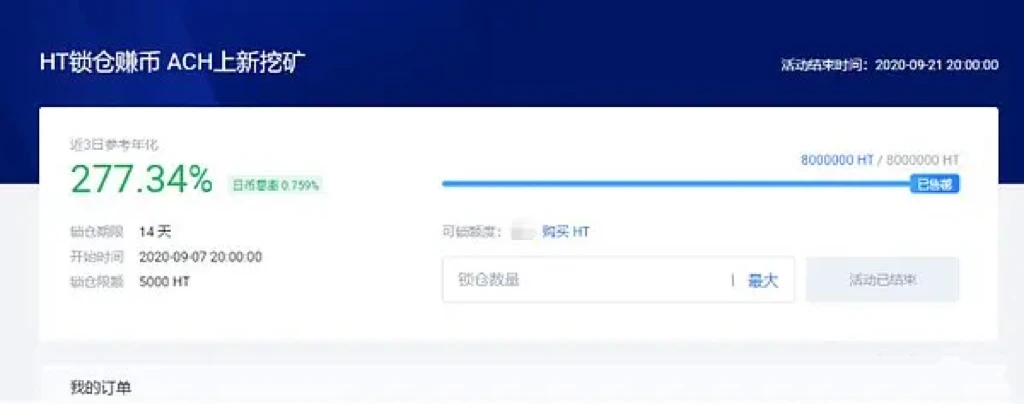

项目方和协议设计者正逐步优化激励结构,将无常损失补偿机制纳入流动性奖励体系。部分平台开始采用动态调整代币奖励、引入保险基金等方式,重构流动性提供者的风险收益比,提升整体资金利用效率与抗风险能力。

DeFi做市机制的进化展望

DeFi做市机制正经历从基础自动做市商(AMM)模型向更复杂、智能型做市体系演进的关键阶段。首先,在算法升级方向上,新一代智能做市商(Smart Market Maker)正尝试引入动态权重调整、波动率预测与价格预言机集成等机制,以降低套利空间并优化流动性分配效率。其次,多资产混合池通过将多个资产纳入同一流动性池,实现风险分散与资本利用率提升,有助于缓解单一交易对因价格剧烈波动带来的无常损失压力。第三,零滑点交易模型作为理想化目标,试图通过集中报价机制或订单簿融合设计来消除大规模交易的价格冲击,尽管其实现仍面临市场深度与执行效率的挑战,但已在部分稳定币交易平台初见雏形。最后,随着做市机制日趋复杂,构建面向流动性提供者的系统性教育体系变得尤为必要,涵盖风险评估、资产配置策略及协议机制解读等内容,以提升其参与决策的专业性与理性程度。