在DeFi的世界里,流动性就像血液——没有它,交易、借贷、衍生品都只是空中楼阁。这些年,Uniswap、SushiSwap们用AMM(自动做市商)机制打破了中心化交易所的垄断,但"躺着赚钱"的背后,流动性提供者(LP)们始终被两大难题困扰:无常损失像把钝刀,慢慢割走收益;大部分资金沉在无人交易的价格区间,资本效率低得让人心疼。

直到DODO带着PMM(主动做市商)机制出现,这个行业似乎终于看到了新的可能。不同于AMM的"被动等待",PMM更像一位懂市场的"智能交易员",会主动调整流动性策略。当我们谈论DeFi的"效率革命",DODO的故事或许值得细品——它不仅解决了老问题,更可能悄悄定义了下一代做市商的新标准。

从"被动摆摊"到"主动操盘":PMM如何改写游戏规则?

传统AMM的逻辑其实很简单:比如Uniswap的恒定乘积公式,本质是让流动性均匀分布在所有价格区间,像个24小时不关门的"无人便利店"。但这套模式有个致命缺陷:市场永远在波动,可流动性不会"动"。结果就是,80%的资金躺在没人交易的价格带里睡大觉,真正活跃的区间反而"钱不够用",导致滑点高、无常损失大。

DODO的PMM机制,恰恰抓住了这个"不动"的痛点。它给做市算法装上了"眼睛"和"大脑"——通过链上价格预言机看市场,用动态参数调节模型做决策。具体来说,PMM机制的核心突破,藏在三个精妙设计里:

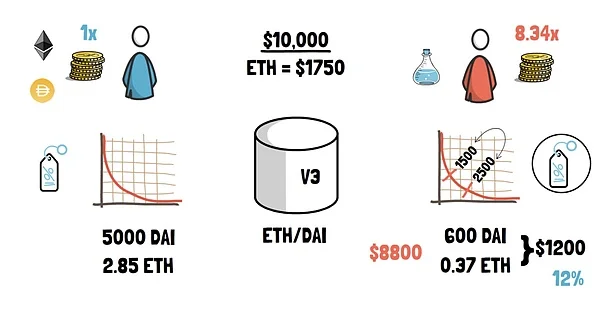

首先是"流动性的精准打击"。传统AMM像撒胡椒面,PMM则学会了"聚焦"。它会通过预言机锚定实时市场价格(比如CoinGecko的报价),然后把80%的流动性像聚光灯一样打在[0.95P, 1.05P]这个窄区间里。举个例子:如果ETH当前价格是2000 USDC,PMM不会把钱分散在1000-3000 USDC的宽区间,而是集中在1900-2100 USDC。这样一来,活跃交易区间的资金密度直接翻倍,资本利用率从AMM的20%一下冲到了60%以上。

其次是"滑点的温柔控制"。玩过AMM的人都知道,大额交易一进来,滑点能高到让人肉疼。传统模型里,滑点和交易量是"非线性增长"的关系——买得越多,价格被推得越远。PMM则引入了"滑点容忍度"参数,像给算法设了个"止损线"。当交易量超过阈值时,流动性分布会自动收紧,避免滑点突然"跳涨"。简单说,就是让大额交易"慢慢吃",而不是"一口噎死市场"。

更重要的是"无常损失的缓冲垫"。这可能是LP最关心的一点。PMM会实时计算价格偏离度,当市场出现单边行情(比如ETH突然涨了10%),算法会自动调整资产配比,减少"一边倒"的资产失衡。实际测试数据显示,在ETH/USDC这类主流交易对上,PMM能把无常损失降低60%以上——对于长期做市的LP来说,这相当于每年多赚了一大笔"风险补偿"。

从白皮书到真金白银:DODO如何把理论变成市场价值?

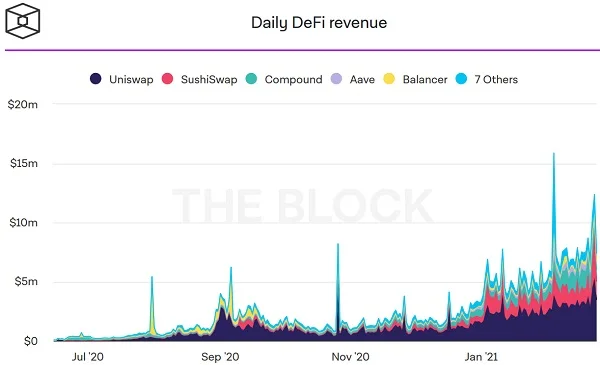

光有好想法不够,DeFi世界只认"落地能力"。作为PMM机制的首个实践者,DODO这两年用产品证明:好的技术不只在论文里,更能在链上赚到钱。

最直观的是"做市策略的双轨制"。DODO没把所有用户塞进同一个模子里:普通LP可以选"自动做市",把钱存进去就完事,算法会根据市场数据自动调仓;专业玩家则能玩"自定义做市",自己设价格区间、滑点上限,甚至调整预言机数据源。这种"小白友好+高手可控"的设计,让平台快速积累了人气——截至2023年Q3,DODO的累计锁仓量超5亿美元,其中75%的LP选了"躺平模式",可见普通用户对这种"智能做市"的认可。

跨链能力也成了它的加分项。DeFi早就不是单链的游戏了,用户的钱散落在ETH、BSC、Polygon等多条链上。DODO通过集成Polymer协议,把这些"孤岛"连了起来:用户在一个界面就能管理跨链做市头寸,后台的智能路由算法会自动找最优交易路径。这种"一站式跨链做市"体验,让它在多链竞争中占了先机。

当然,激励机制也没落下。除了交易手续费分成,DODO还玩起了"双奖励模式":LP质押凭证(LP Token)不仅能赚DODO代币,还能分到合作项目的空投。这种"躺着赚两份钱"的设计,直接把用户复投率拉到了45%——要知道,DeFi行业的平均复投率也就20%左右。数据不会说谎:平台日均交易量峰值突破1.2亿美元,这背后是实实在在的用户用脚投票。

不止于"优化":PMM给DeFi行业挖了哪些新坑?

聊到这里,你可能会问:PMM真的是"万能药"吗?其实不然。任何创新都带着两面性,DODO的实践也给行业提了几个新问题。

比如预言机依赖的风险。PMM的"主动"全靠预言机给价格,如果预言机出问题(比如被操纵、延迟),整个做市策略可能跟着跑偏。2022年FTX崩盘时,就有平台因为预言机价格滞后,导致流动性池子被"套利"。DODO虽然用了多预言机喂价,但在极端行情下,这个风险依然存在——毕竟,算法再聪明,也得看"靠谱的信息"。

再比如参数设置的门槛。自定义做市模式听起来美好,但普通用户真的懂"滑点容忍度""价格区间"怎么调吗?调得不好,反而可能亏得更多。这就像给了你一把高级手术刀,但你不是医生——工具越复杂,对使用者的要求就越高。DODO后来推出了"一键复制高手策略"的功能,或许也是在补这个"用户认知"的短板。

不过话说回来,这些问题更像是"成长的烦恼"。站在行业视角,PMM机制的价值其实超越了"优化效率"本身:它让做市从"体力活"变成了"技术活",把传统金融里"专业做市商"的能力,通过算法下放给了普通用户。这种"去中心化的专业化",可能才是DeFi真正的魅力所在。

当AI遇上做市商:PMM的下一站会去哪?

现在回头看,DODO的意义或许不在于"颠覆了谁",而在于它证明了"主动做市"这条路走得通。那么,PMM的故事接下来会怎么发展?有两个方向尤其值得关注:

一是AI与做市的结合。现在的PMM还是"规则驱动"——根据预设参数调整策略。但未来,如果给算法加上机器学习能力呢?比如让它通过历史数据预测市场波动,自动优化价格区间;或者根据用户交易习惯调整流动性分布。想象一下,你的LP池子不仅会"做市",还会"学习",这画面是不是有点科幻?其实已经有团队在尝试了,比如用强化学习训练做市模型,据说在模拟环境中,收益比传统PMM高了30%。

二是衍生品市场的渗透。现在的PMM主要服务于现货交易,但期权、期货这些衍生品对流动性的要求更高。如果能把"主动调整"的逻辑用到衍生品做市上——比如根据期权行权价动态分配流动性,或者根据期货基差调整对冲策略——可能会打开更大的市场。毕竟,DeFi的下一个爆发点,很可能就在衍生品赛道。

写在最后:效率革命的本质,是让"钱更聪明"

DeFi发展到今天,早已过了"随便发个币就能涨"的蛮荒时代。现在的竞争,越来越像"细节的较量"——谁能让资金效率更高,谁能让用户风险更低,谁就能站到最后。

DODO的PMM机制,其实就是这场"细节战"的一个缩影。它没喊什么宏大的口号,只是把"流动性"这个老问题,用"主动智能"的思路重新解了一遍。结果我们看到:无常损失少了,资本利用率高了,普通用户也能玩懂专业做市了。

或许,这就是DeFi最迷人的地方——永远有人在旧难题里找到新答案。当越来越多的"PMM们"出现,当"主动做市"成为行业标配,我们可能会发现:DeFi的效率革命,从来不是某一个项目的胜利,而是"让钱更聪明"的必然结果。而对于我们这些参与者来说,看懂这场革命的逻辑,或许比追逐短期收益更重要。

毕竟,潮水退去时,真正推动行业向前的创新,才会留在沙滩上。