在加密市场的潮起潮落中,稳定币始终是那个特殊的"锚点"——既要像磐石般锚定价值,又要像活水般灵活流动。但这两者间的张力,却让行业陷入了多年的困境:要么像MakerDAO那样用超额抵押筑起安全高墙,却困住了资本效率;要么像TerraUSD那样用算法追逐极致灵活,却在黑天鹅面前不堪一击。而今天我们要聊的Franklin协议,正试图用一种"混合魔法"打破这种非此即彼的困局。这个诞生于DeFi 2.0浪潮中的创新者,究竟能否在算法的灵动与抵押的厚重之间,找到稳定币的新范式?

稳定币的"二元难题":安全与效率的十年博弈

稳定币的故事,本质上是一场关于"平衡"的修行。回想2022年Terra生态崩盘时的恐慌——算法稳定币试图用智能合约编织的供需魔法,在市场信心崩塌的瞬间土崩瓦解,数百万用户的资产一夜蒸发。这让行业不得不重新审视:脱离资产锚定的"空中楼阁",终究抵不过现实的引力。

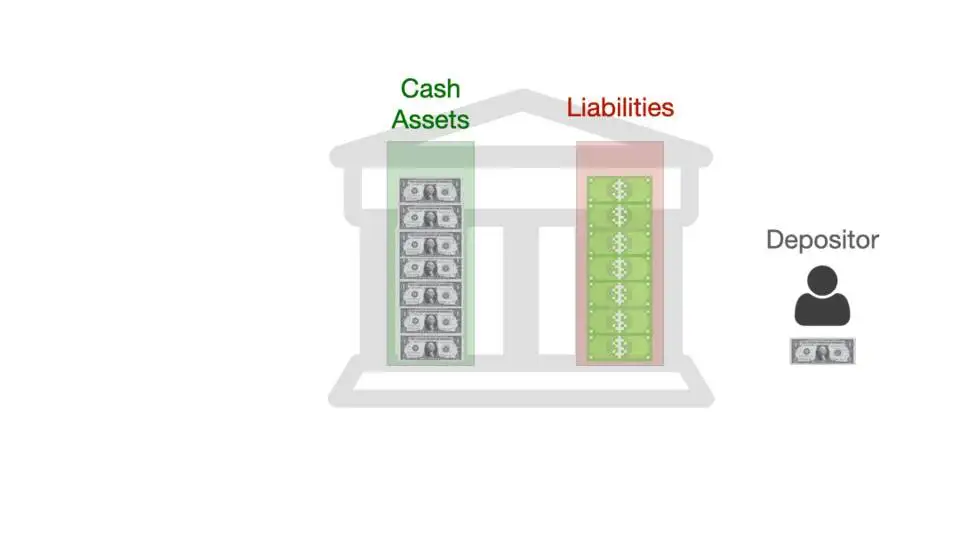

但另一边,传统超额抵押模式也并非完美答案。当你为了铸造1万美元稳定币,不得不锁仓价值3万美元的ETH时,资本就像被关进了笼子。在2023年流动性寒冬里,这种"安全冗余"反而成了DeFi用户的痛点——资金利用率低下,创新活力被层层抵押率束缚。

这就是Franklin登场时的行业背景:市场既渴望摆脱纯算法的"赌徒式冒险",又不愿回到传统超额抵押的"低效牢笼"。而Franklin给出的解法颇具巧思:用"动态超额抵押"筑牢安全底座,再用"算法利率调节"激活资本效率。就像一位经验丰富的船长,既需要压舱石稳住船身,又需要灵活调整风帆应对风浪——这种双重机制的协同,或许正是稳定币破局的关键。

Franklin的技术密码:两个齿轮如何咬合出平衡之道

要理解Franklin的创新,不妨先拆解它的技术骨架——两个精密咬合的核心模块,共同驱动着这个稳定币系统的运转。

第一个齿轮是"动态抵押池"。和传统协议不同,Franklin没有把抵押率钉死在300%的高位,而是设定了150%-200%的初始区间。这意味着你存入1.5个ETH(假设单价2000美元),就能铸造2000美元的协议稳定币FUSD,比传统模式释放了近一倍的资金效率。但别以为这是在牺牲安全——当市场剧烈波动,抵押品价格下跌触及预警线时,预言机网络会像雷达般实时捕捉信号,智能合约则立刻化身"清道夫",通过拍卖抵押品快速偿还债务。这种"平时松、急时紧"的动态调节,让安全与效率不再是零和博弈。

第二个齿轮,也是最具看点的"利率调节引擎"。如果说抵押池是Franklin的"骨骼",那这个引擎就是它的"神经系统"。当FUSD价格高于1美元时,系统会自动调低借贷利率——想象成央行降息刺激经济,鼓励更多用户铸造FUSD,增加流通量从而拉低价格;反之,当FUSD跌破锚点,利率就会像刹车般收紧,抑制过度铸造并引导用户赎回。最妙的是,这一切调节都由链上算法自动完成,没有中心化机构的滞后干预,却暗含着传统金融的货币政策智慧。

这两个齿轮的咬合,形成了一种奇妙的"自适应平衡":市场平稳时,算法主导效率;波动来临时,抵押兜底安全。就像生态系统中的捕食者与猎物,在动态平衡中维持着系统的稳定。

行业启示:稳定币的未来,藏在"动态平衡"里?

Franklin的出现,给稳定币赛道带来了一个值得深思的问题:我们是否过度追求"完美机制",却忽视了"动态平衡"的价值?

从技术角度看,它证明了"非此即彼"的思维有多局限。传统观念里,超额抵押和算法调节是对立的——前者代表保守,后者代表激进。但Franklin用代码告诉我们:通过智能合约的精密设计,保守可以是激进的安全垫,激进也能成为保守的效率引擎。这种"底层守正,上层出奇"的架构,或许会成为下一代DeFi协议的设计模板。

从市场角度看,它精准击中了用户的"双重刚需"。机构用户需要安全垫抵御黑天鹅,散户用户需要资金效率提升收益——Franklin的混合模式,恰好为这两类需求提供了"弹性空间"。在当前加密市场从"野蛮生长"转向"精耕细作"的阶段,这种平衡策略可能会成为吸引传统资金入场的关键敲门砖。

当然,我们也需要保持清醒。预言机喂价是否精准?极端行情下清算能否及时?多资产抵押的风险分散是否真的有效?这些问题,只有时间和市场能给出答案。但至少Franklin让我们看到:稳定币的终极形态,或许不在于找到"完美的单一机制",而在于像它这样,在安全与效率、抵押与算法的动态平衡中,持续进化。

当算法的灵动遇上抵押的厚重,当创新的勇气平衡着风险的审慎——Franklin正在书写的,可能不只是一个协议的故事,更是DeFi世界里"动态平衡"的新范式。而对于我们这些加密行业的探索者来说,这或许正是最值得期待的风景:在不确定性中寻找确定,在对立中创造和谐。