在加密世界,稳定币始终是连接链上与链下的关键拼图,而算法稳定币更是这片领域中最具争议也最富想象力的赛道。从早期项目的“死亡螺旋”到如今的机制迭代,从业者们一直在寻找那个既能摆脱资产抵押束缚,又能扛住市场波动的“圣杯”。DEUS Finance的出现,或许为这场持续多年的探索提供了一个值得玩味的新样本——它用双代币的动态平衡逻辑,试图在理想与现实之间找到一个更可持续的支点。

从单币困局到双币破局:DEUS的底层逻辑

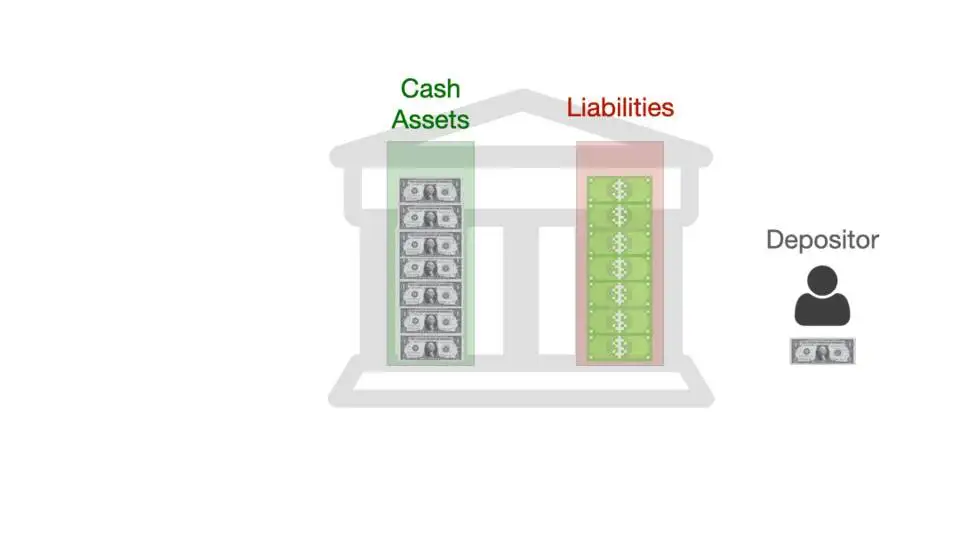

算法稳定币的底层逻辑,本质上是用代码规则替代传统金融里的中心化机构或超额抵押——听起来很酷,但真正难的是如何在没有实体资产托底的情况下,让稳定币价格稳如磐石。经历过2022年算法稳定币暴雷潮的人可能还记得,当时多数项目采用的是“铸币-销毁”的单代币模型:稳定币价格高于锚定价,用户铸造新币套利;低于锚定价就销毁代币减少流通。但这套逻辑在极端行情下经常掉链子——要么套利激励不足,要么波动太大直接触发“死亡螺旋”。

DEUS Finance的破局思路,是给系统安上“双引擎”。它的生态里有两个核心角色:USDX和DEUS。USDX是锚定1美元的稳定币,而DEUS作为治理代币,相当于系统的“平衡器”。当USDX价格高于1美元时,系统会鼓励用户质押DEUS铸造USDX——新的USDX流入市场,价格自然被拉下来;要是USDX跌破1美元,持币者销毁USDX就能兑换DEUS作为奖励,流通量减少,价格也就上去了。这套双向调节机制通过智能合约自动运行,形成一个不需要人工干预的“市场 homeostasis(动态平衡)”。

这种设计的巧妙之处在于,它把“稳定”的责任从单一代币身上解放出来,让DEUS和USDX形成了互相牵制的闭环。传统单代币模型里,稳定币价格偏离锚定价时,往往因为缺乏足够的“弹药”(比如套利激励不足)而失效;而DEUS用DEUS代币作为“缓冲垫”,无论是价格过高还是过低,都能通过代币间的套利行为快速纠偏。

双代币模型的协同密码:激励与风险的动态平衡

DEUS的创新不止于“双代币”这个形式,更在于它把代币经济玩出了层次感。在这个生态里,DEUS代币持有者不只是“投票者”,还是“利益相关者”——质押DEUS不仅能参与治理,还能分走交易手续费。这种设计把治理权和经济利益绑在一起,社区参与的积极性自然更高。

更有意思的是DEUS引入的“弹性供应”概念。传统算法稳定币的铸币税往往是固定的,而DEUS会根据市场热度动态调整DEUS的释放速度。比如USDX需求旺盛时,系统会加快DEUS的通胀,吸引更多人质押铸币;市场冷清时,DEUS又会启动通缩机制,减少抛压。这套“冷热自适应”的逻辑,让系统在不同周期都能保持套利空间,避免了单一模型在极端行情下的脆弱性。

从实战数据看,DEUS的这套机制已经初步通过了市场检验。截至2023年第三季度,DEUS的协议锁定总价值(TVL)已经站稳2亿美元,USDX流通量稳定在1.5亿枚左右,价格波动长期控制在±1.5%以内。这个数据放在算法稳定币赛道里,已经算是“优等生”了——要知道,不少同类项目要么早已归零,要么还在“脱锚-修复”的循环里挣扎。

算法稳定币的下一站:希望与挑战并存

DEUS的探索,与其说是技术创新,不如说是对加密经济规律的一次深度实验。它至少证明了两件事:第一,多代币协同能有效弥补单代币模型的激励漏洞,把治理、套利、稳定这三个目标拧成一股绳;第二,动态调节机制能让算法稳定币更“接地气”,减少对外部流动性的依赖。

但我们也得清醒看到,算法稳定币的“阿喀琉斯之踵”依然存在。这类项目的命门永远是“市场信心”——一旦出现连续脱锚,用户恐慌性抛售可能直接触发机制失效。DEUS能否在长期熊市里扛住压力,还需要时间验证。此外,监管这把“达摩克利斯之剑”也悬在头顶,算法稳定币的合规化路径至今没有标准答案,这可能比市场波动更棘手。

对于加密行业进阶者来说,DEUS的价值或许不在于它是否完美,而在于它提供了一种新的思考框架:如何用加密原生的经济模型,解决传统金融里“稳定与效率”的平衡难题。随着DeFi向专业化、精细化演进,这类既有理论深度又有实践韧性的项目,可能会成为下一代金融基础设施的重要拼图。而算法稳定币的终极答案,或许就藏在更多像DEUS这样“边试错边迭代”的探索里——毕竟,加密世界的进步,从来都是在争议中前行的。

标签: #DEUS Finance #双代币模型 #算法稳定币