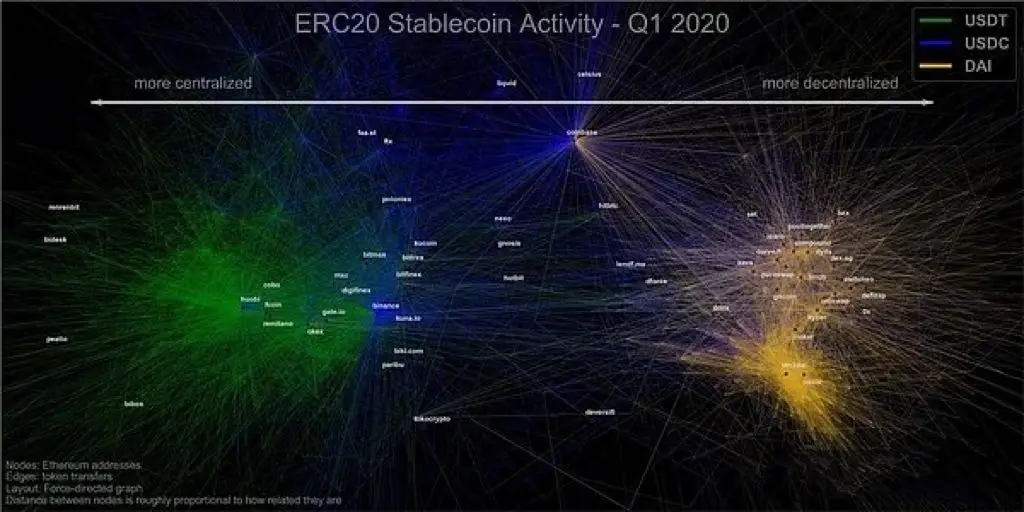

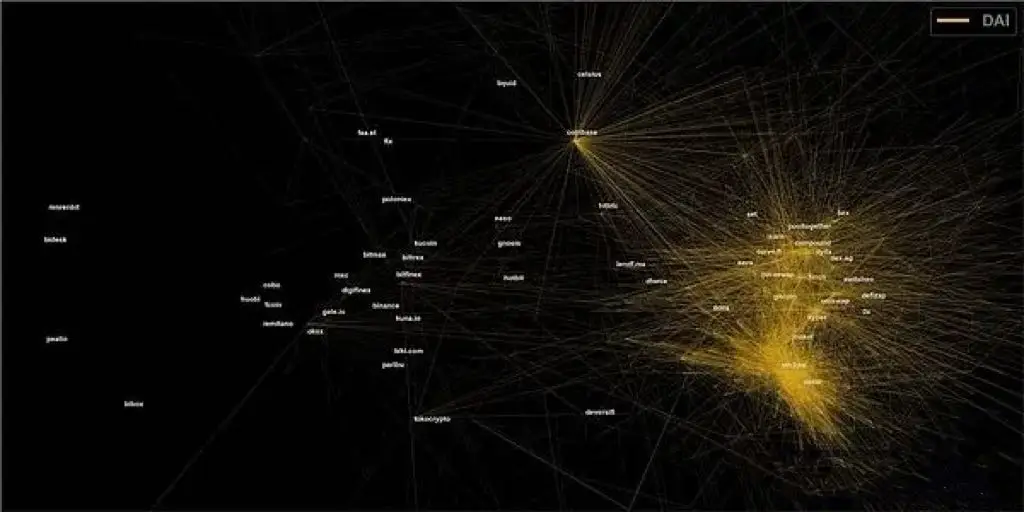

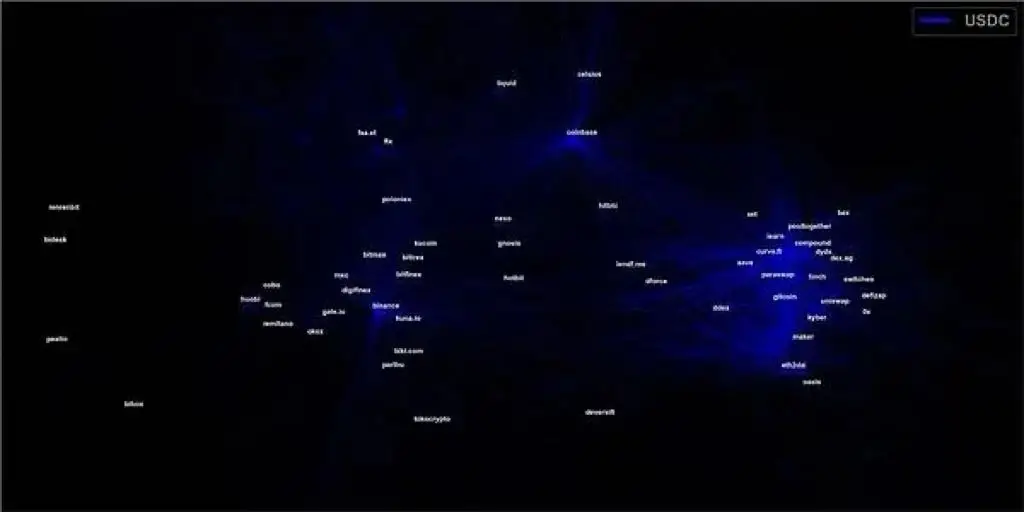

Flipside最新发布的稳定币热力图数据揭示了DeFi生态的关键演化节点。该报告显示,DAI、USDC和USDT三大稳定币在以太坊网络上的交易关系图谱呈现出显著差异,反映出DeFi系统正逐步跨越“临界质量”。所谓临界质量,是指当网络节点密度与交互频次达到某一阈值后,系统将自发产生持续增强的网络效应。这一现象与梅特卡夫定律高度契合——即网络价值与其连接节点数的平方成正比。通过分析三类稳定币的链上行为模式,可清晰识别出DeFi网络效应的不同发展阶段,为评估其增长潜力提供量化依据。

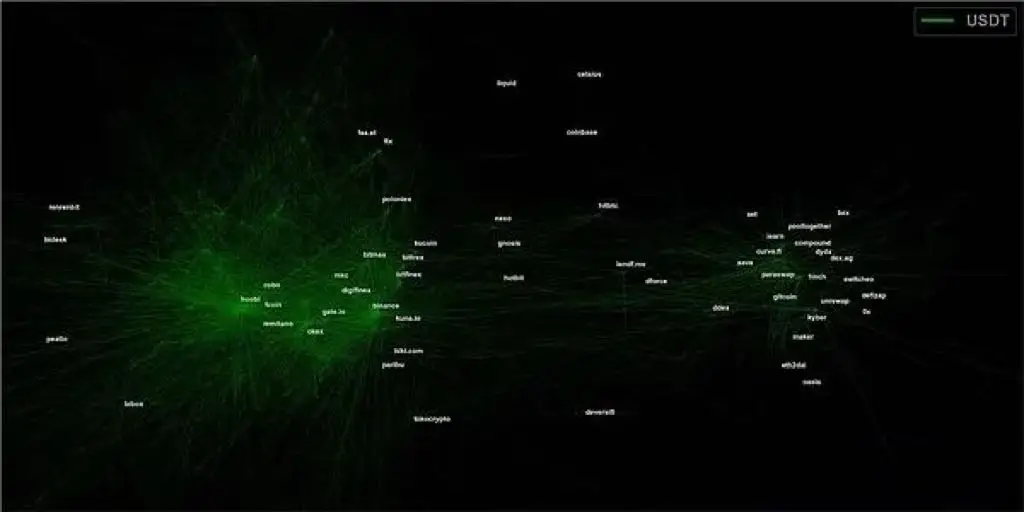

USDT生态:中心化辐射向DeFi网络效应过渡

USDT生态当前仍呈现出显著的强中心化结构,HTX作为核心交易枢纽,主导了大部分链上资金流动。从交易图谱来看,HTX节点对其他地址形成了强烈的辐射效应,而OKX和币安的影响力相对较弱,整体生态缺乏去中心化节点之间的高频交互,反映出典型的中心化交易所驱动模式。

进一步分析CeFi与DeFi之间的交易关系可以发现,两者间的资金流动较为稀疏,尤其在USDT场景下,中心化交易所与DeFi协议之间并未形成稳定的连接路径。这种低频互动表明,尽管部分DEX(如Curve、1inch)已开始引入USDT流动性池,但其内部生态尚未完全打通,跨域协同效应仍处于萌芽阶段。

然而,值得注意的是,USDT在DeFi内部的应用正逐步显现早期网络效应迹象。多个DeFi协议之间围绕USDT构建了初步的资金流转路径,形成了一定程度的节点互联。虽然尚无法与DAI或USDC相比,但这一趋势表明,随着更多DeFi应用支持USDT资产,其生态有望从当前的“辐射结构”向真正的“网络结构”演进,进而推动USDT在去中心化金融体系中的渗透率提升。

USDC生态:弱中心化驱动的借贷网络效应

1. Coinbase与币安的分布式辐射结构对比

在USDC生态中,Coinbase和币安构成了两大核心交易节点,但其辐射结构呈现出“弱中心化”特征。相较于HTX在USDT生态中的强中心化主导地位,Coinbase和币安并未形成高度集中的交易流。Coinbase的USDC交易密度相对较高,且与DeFi协议之间存在较为频繁的交互;而币安虽然辐射范围更广,但交易密度较低。这种差异反映出Coinbase在推动USDC向DeFi渗透方面更具活跃性,而币安则在连接更多外围节点上具备优势。

2. Compound主导的借贷协议网络效应形成机制

USDC在DeFi生态中的网络效应主要由Compound等借贷协议驱动。Compound作为USDC的主要流动性提供者,构建了以借贷为核心的交易网络,吸引了大量用户存入USDC获取利息或借出资产进行杠杆操作。这一过程不仅提升了USDC的流通效率,也促成了DeFi内部多个协议之间的高频交互,形成了围绕借贷行为的价值流动闭环。随着更多项目集成Compound协议,其网络效应进一步增强,逐步构建起自组织、去中心化的金融基础设施。

3. DeFi内部高频交易创造的价值传导路径

在USDC生态中,DeFi协议之间的高频交易成为价值传导的关键路径。Compound、dydx、Uniswap等平台通过可组合性实现协议间的数据与资产互通,使得USDC能够在不同应用场景中快速流转。例如,用户可在Compound中抵押USDC获取cUSDC,再将其用于Uniswap提供流动性,从而实现多层收益叠加。这种跨协议的资金调度机制显著提高了资产利用率,并强化了DeFi生态内部的协同效应,为USDC网络效应的持续扩展提供了底层支撑。

DAI生态:多中心化网络效应的成熟形态

eth2dai核心枢纽与衍生交易辐射圈

DAI作为以太坊原生生成的去中心化稳定币,其交易生态呈现出高度多中心化的特征。其中,eth2dai和Oasis构成了DAI交易的核心枢纽,形成了密集的交易辐射圈。这些去中心化交易所不仅是DAI流通的主要场所,也通过与其他DeFi协议(如Uniswap、Kyber、Compound等)的深度集成,构建了复杂的衍生交易路径。这种结构不仅提升了流动性效率,还增强了用户间的交互密度,为网络效应的形成提供了基础。

Kyber/Uniswap等协议形成的协同网络

在DAI生态中,Kyber和Uniswap等协议扮演着关键角色。它们不仅自身形成了活跃的交易节点,还通过跨协议调用和资产流转,强化了整个网络的连通性。例如,Uniswap上的流动性池支持DAI与其他代币的无缝兑换,而Kyber则通过聚合流动性进一步提升交易效率。这种协同机制使得DAI能够在多个DeFi应用之间自由流动,形成“协议间网络效应”,推动整体生态的自我强化。

中心化交易所边缘化现象的技术解读

相较于USDT和USDC,DAI在中心化交易所的交易活动显著稀疏,仅在OKX和Bitfinex上存在微弱的辐射结构。这一现象反映出DAI生态的高度去中心化属性——其主要流通和应用场景集中在链上协议而非CeFi平台。技术层面来看,DAI的铸造、销毁及使用均依赖于MakerDAO治理系统和CDP机制,这使得其价值锚定和流通路径天然适配DeFi架构,从而降低了对中心化交易所的依赖。这也预示着DeFi生态正在逐步实现对传统金融基础设施的价值替代。

三类稳定币网络效应的阶段演进

1. 临界质量突破的时间序列对比(DAI→USDC→USDT)

从Flipside发布的稳定币热力图数据来看,DAI、USDC和USDT在DeFi生态中的网络效应呈现出清晰的阶段性演化路径。DAI作为最早进入DeFi生态的去中心化稳定币,在多个协议之间建立了密集的交易关系,形成了较为成熟的多中心化网络结构。其网络节点密度高且分布均匀,表明DAI生态已跨越“临界质量”,具备显著的网络效应。

相比之下,USDC的网络效应发展路径更为线性。Coinbase与币安虽为其主要发行方,但并未形成如USDT般强中心化的交易结构。随着Compound等借贷协议的兴起,USDC在DeFi内部的交易频次逐步上升,显示出由弱中心化向分布式网络过渡的趋势。该过程标志着USDC生态正处于网络效应形成的中期阶段。

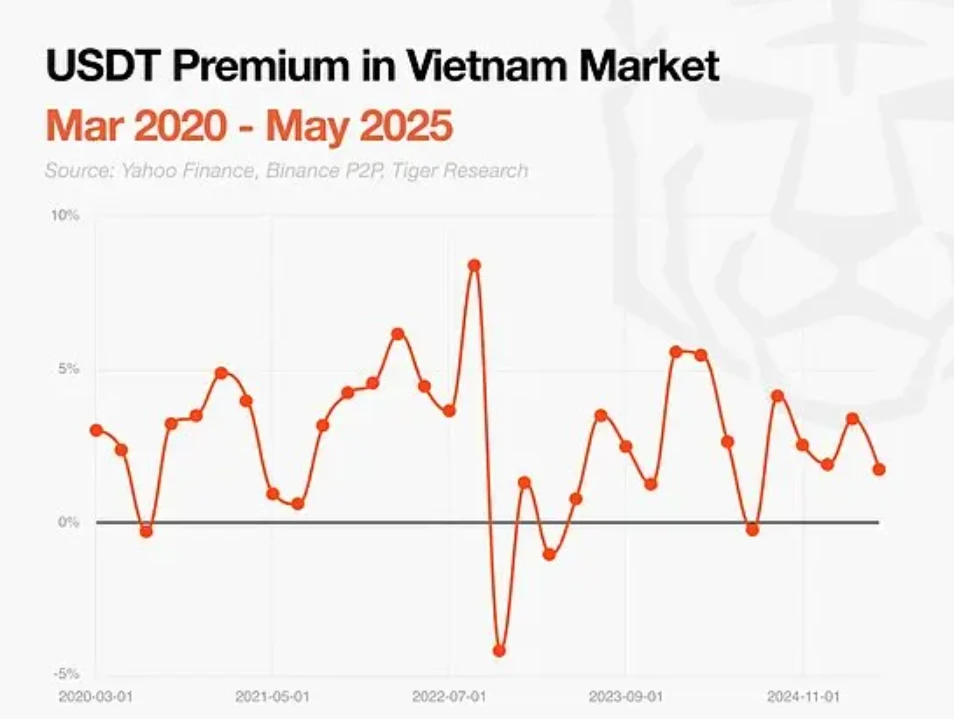

而USDT作为市值最大的稳定币,其DeFi渗透起步最晚,但在DEX平台如Curve、1inch等逐渐形成初步的辐射结构,显示出早期网络效应的迹象。尽管整体仍以CeFi为主导,但其在DeFi世界中已开始表现出自组织交易行为,标志着其正迈向临界质量的突破。

2. 节点密度与交易频次的量化分析

从节点密度与交易频次两个维度可进一步量化三类稳定币的网络成熟度。DAI生态展现出最高的节点密度与最频繁的跨协议交易,尤其在Kyber、Uniswap和Compound之间形成了高度互联的交易网络。这种高频交互不仅提升了流动性效率,也增强了系统的抗风险能力。

USDC生态则表现为中等节点密度,交易频次集中在借贷协议内部及部分DEX之间,反映出其网络效应尚处于成长期。相较之下,USDT的节点密度最低,交易频次主要集中于少数DEX平台,尚未形成广泛的协议间联动,但其增长趋势显示潜在扩张动能。

3. 梅特卡夫定律下的价值增长模型验证

根据梅特卡夫定律,网络价值与其节点数的平方成正比。将该理论应用于三类稳定币的DeFi交易网络,可以观察到DAI生态的价值增长曲线最为陡峭,符合其成熟网络效应的表现;USDC生态的增长曲线呈指数上升趋势,反映其处于加速发展阶段;而USDT生态的增长曲线虽较平缓,但已显现出边际价值递增的特征。

这一现象验证了DeFi网络效应的非线性增长特性:每新增一个节点或交易,都会通过增强现有节点之间的连接性,带来额外的系统价值提升。这也为未来DeFi生态的指数级扩展提供了理论支撑。

DeFi网络效应的未来扩张路径

DeFi网络效应的持续放大,依赖于底层技术的演进与跨链协议的发展。首先,Layer 2扩展方案和模块化区块链架构的成熟,为交易吞吐量和结算效率提供了指数级提升空间,降低了交互成本,从而支撑更大规模的节点连接和价值流转。其次,随着Cosmos IBC与Polkadot XCMP等跨链通信协议的完善,不同链上DeFi生态间的资产与数据互通性增强,形成更广泛的网络拓扑结构,进一步放大了网络效应。最后,在CeFi与DeFi的价值转移进程中,合规稳定币发行机制的优化、机构级DeFi接口的构建以及监管沙盒的推进,将推动传统金融用户向DeFi迁移,当流动性深度与用户体验达到临界点时,DeFi有望实现对CeFi的生态价值替代。