在去中心化金融(DeFi)评估体系中,锁仓量(TVL)长期以来被视为衡量项目规模和用户信任度的核心指标。其逻辑在于通过统计协议中被锁定的资产总量,反映项目的资金沉淀能力和市场影响力。然而,随着DeFi生态的演进,仅依赖TVL已难以全面评估一个协议的真实价值创造能力。由此,锁仓资产利用率这一概念逐渐受到关注——它衡量的是被锁定资产在系统内被实际使用和流通的频率与效率。相较于静态的TVL,资产利用率更能揭示协议的运营健康度、资本效率以及盈利能力。理解这两者的差异性价值,成为深入分析DeFi项目质量的关键前提。

锁仓量的局限性与利用率的必要性

- 解析锁仓量作为质押品总量的评估逻辑 锁仓量(Total Value Locked, TVL)在DeFi领域被广泛用作衡量协议规模的核心指标,其本质是用户在智能合约中锁定的资产总价值。这些资产通常作为借贷、流动性提供或治理参与的质押品,用于确保系统安全性和履约能力。然而,TVL仅反映资产的静态冻结状态,并未体现其动态使用效率。例如,在超额抵押机制下,大量资产被锁定但未充分参与流通或再利用,导致资源闲置。

- 剖析传统金融信用体系与加密行业的本质差异 传统金融依赖中心化机构建立的信用评估体系,通过身份验证和历史行为记录降低违约风险,从而实现低抵押甚至无抵押融资。而加密行业以匿名性和去信任为前提,缺乏可追溯的信用身份系统,因此必须依赖超额抵押来保障交易安全。这种结构性差异使得DeFi系统天然存在较高的资本沉淀成本,进一步凸显了对资产利用率优化的需求。

- 论证资产流通性对金融系统利润的核心作用 金融的本质在于资金的高效流转,只有当资产持续参与经济活动时,才能创造收益。高锁仓量若未能转化为高频次的资金周转,反而可能成为系统效率的瓶颈。真正衡量DeFi项目健康程度的应是“锁仓资产利用率”——即单位锁定资产所驱动的交易量、利息收入或衍生品敞口等关键财务指标。提升资产流动性与复用率,是推动DeFi从规模扩张转向价值释放的关键路径。

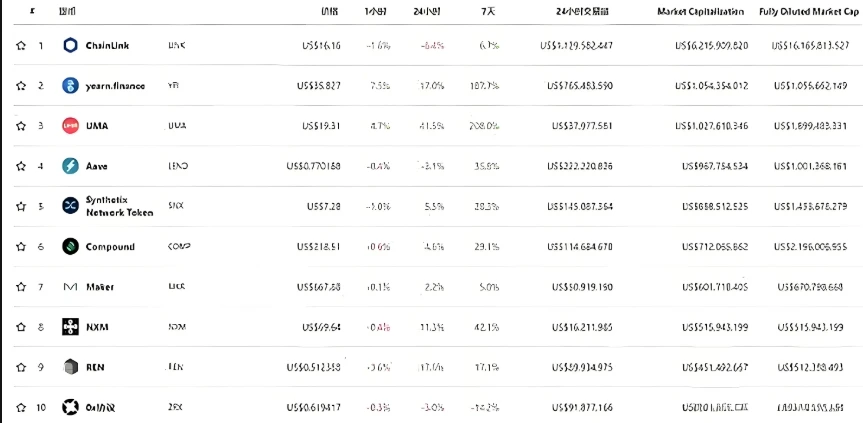

主流协议锁仓资产利用率分级解析

在DeFi生态系统中,不同协议对锁仓资产的利用效率存在显著差异。理解这些差异有助于评估项目的资本效率与可持续性。

1. PoS/DPoS机制:锁定代币的低效收益模式

PoS(Proof of Stake)及其衍生机制DPoS(Delegated Proof of Stake)通过锁定原生代币来保障网络安全,但其资产利用率极低。代币持有者质押资产以获得出块权或投票权,年化收益率通常在5%左右。然而,这种锁定本质上不产生额外金融价值,仅作为共识机制的必要成本,导致资本流动性被完全抑制。

2. MakerDAO:150%超额抵押的流动性限制

MakerDAO采用超额抵押模型,用户需质押价值高于借款金额的加密资产(如ETH)以生成DAI稳定币。尽管DAI可自由流通并用于借贷、交易等场景,但底层抵押资产(如150美元ETH)长期锁定于系统中,无法参与其他金融活动,形成“一比一”的资产占用关系,限制了整体资本效率。

3. Compound:资产池模型下的利息成本分析

Compound通过资产池实现多资产借贷,提升资金利用率。用户存入资产即可获取cToken,并按供需动态利率获得收益。但由于借贷双方依赖同一资金池,高借贷需求会推升利率成本,部分抵消收益。尽管资产未完全锁定,但仍需承担流动性错配风险。

4. Uniswap:流动性挖矿与LP代币的双重利用路径

Uniswap的流动性提供者(LP)将资产注入交易对池,获得LP代币作为凭证。该代币既代表流动性份额,也可作为抵押品参与其他协议(如流动性挖矿),实现资产的“二次利用”。相较传统质押模式,Uniswap通过组合资产用途提升了资本效率,但仍受限于无常损失和集中流动性配置策略。

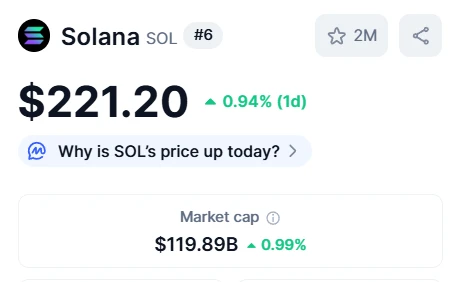

合成资产协议的利用率突破

合成资产协议通过创新机制显著提升了锁仓资产的利用率。以Synthetix和Wayki-X为例,其多资产交易对手机制允许用户通过单一抵押资产参与多种金融资产的多空交易,形成全球范围内的委托订单网络。这种模式不仅提高了资金使用效率,还使抵押资产成为系统内多个交易方向的风险承接方。

在该机制下,抵押资产被转化为可支持多种合成资产交易的全局性流动性池。当用户质押资产后,系统通过预言机获取实时价格数据,生成与标的资产价格挂钩的合成资产(如sBTC、sGold等)。这些合成资产可在平台内部自由交易,且每笔交易背后均由抵押资产提供担保,从而实现抵押资产的多重利用。

此外,随着合成资产类型不断丰富,系统的风险分散能力显著增强。不同资产类别之间的低相关性降低了整体波动性冲击,提升了协议的抗风险能力和稳定性。这种多样化结构使得合成资产协议在DeFi评估体系中展现出更高的锁仓资产利用率和更强的市场适应性。

DeFi评估体系的未来演进

DeFi评估体系的演进正逐步从单一指标向多维结构化模型过渡。四要素模型——发起者、参与者、规则制定者与结果源的去中心化程度,成为衡量协议治理成熟度的重要维度。该模型强调系统中各角色是否真正实现去中心化运作,而非集中于少数实体控制之下。

合成资产协议正在重塑传统金融范式,通过将抵押资产转化为全球委托订单,实现资本效率的最大化利用。这种机制不仅提升了锁仓资产利用率,还增强了系统的抗风险能力,尤其是在多样化资产类型的支持下,进一步优化了风险敞口管理。

从行业成熟度来看,当前主流协议已进入稳定发展阶段,而新兴合成资产协议仍具备较大的创新空间和增长潜力。随着跨链技术的发展与资产互通性的提升,未来DeFi评估体系将更加注重协议间的协同效应与生态整合能力。